Une étude en éducation permanente

réalisée par Les Grignoux et consacrée au thème :

Analyse de films et éducation aux médias

![]() L'étude en éducation permanente, proposée ici, s'inscrit dans le cadre général de l'éducation à l'image, à l'audiovisuel et au cinéma en particulier. Elle s'adresse notamment aux éducateurs qui travaillent avec un public adulte intéressé par le cinéma et qui souhaite approfondir sa réflexion à ce propos. Elle propose un cadre général pour aborder l'analyse filmique et ses différentes composantes. L'ensemble de cette étude est disponible ci-dessous ainsi qu'au format pdf facilement imprimable.

L'étude en éducation permanente, proposée ici, s'inscrit dans le cadre général de l'éducation à l'image, à l'audiovisuel et au cinéma en particulier. Elle s'adresse notamment aux éducateurs qui travaillent avec un public adulte intéressé par le cinéma et qui souhaite approfondir sa réflexion à ce propos. Elle propose un cadre général pour aborder l'analyse filmique et ses différentes composantes. L'ensemble de cette étude est disponible ci-dessous ainsi qu'au format pdf facilement imprimable.

Le Conseil Supérieur de l'Éducation aux Médias (de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique) a proposé en 2015 un modèle inédit des compétences médiatiques qui devraient être acquises par tous les citoyens vivant dans un monde où les médias – en particulier numériques – ont pris une place de plus en plus grande [1]. Ce modèle repose notamment sur la distinction entre quatre grands types d'activités médiatiques : lire, écrire, naviguer, organiser.

L'objet de la présente étude est d'abord de définir brièvement ces quatre termes et ensuite de montrer comment cette distinction peut être utile dans l'abord d'un objet médiatique particulier : le cinéma. On restreindra même un peu plus le propos en se limitant aux activités d'analyse cinématographique, le cinéma pouvant donner lieu par ailleurs, en situation éducative (que ce soit à l'école ou en formation continue au long de la vie), à des exercices de réalisation ou de création filmique (qui ne seront donc pas abordés ici).

Voir un film, que ce soit en salle ou sur un écran numérique, est une activité courante, pratiquée par un grand nombre de personnes, le plus souvent dans le cadre des loisirs. Mais l'on sait aussi depuis longtemps que cette activité spontanée peut être utilisée dans une perspective éducative, qu'il s'agisse d'aborder avec les spectateurs une réalité mise en scène par le cinéma, de traiter avec eux de certains thèmes du film vu ou encore d'analyser le travail cinématographique que le film en cause illustrerait de manière exemplaire. L'on remarque cependant que, dans un tel cadre à vocation éducative, le film choisi n'est souvent qu'un prétexte pour parler d'autre chose, par exemple des réalités évoquées par le film directement ou indirectement, comme c'est souvent le cas dans les débats d'après projection. La perspective adoptée ici privilégiera l'analyse du film en lui-même, sans cependant le réduire à sa seule dimension esthétique (comme le ferait une approche centrée sur le Septième Art) : le propos du film, le point de vue de l'auteur, la mise en scène signifiante du monde, la médiation de la fiction (qui nous montre la réalité à travers des êtres, personnages et décors plus ou moins fictifs), l'implication des spectateurs, tant d'un point de vue cognitif qu'émotionnel, et d'autres aspects constituent autant d'éléments qui méritent une réflexion plus ou moins approfondie.

La lecture est entendue ici au sens large comme une activité de réception d'un objet médiatique : on lit bien sûr un texte écrit (qu'il s'agisse d'un document imprimé ou d'une page sur Internet), mais on peut également « lire » une image, un film, une émission télévisuelle, une pièce de théâtre, une publicité... Même si la « lecture » est souvent silencieuse, il s'agit d'une activité qui mobilise des compétences techniques – par exemple pour décoder les graphèmes –, informationnelles – comprendre le sens du message implique un travail d'interprétation plus ou moins complexe – et sociales (ou relationnelles [2]) – même si l'auteur du texte est « absent », nous nous interrogeons sur ses intentions, sur le lieu et l'époque auxquels il appartient, sur l'effet qu'il cherche éventuellement à produire sur nous –.

Le Sacrifice d'Isaac du Caravage

Les personnages mis en scène, leur gestuelle, la situation d'ensemble sont incompréhensibles sans culture biblique.

Si, par leur formation, enseignants et éducateurs savent bien évidemment ce qu'est la lecture, il faut insister sur la complexité des objets médiatiques qui comprennent de multiples « couches » techniques et symboliques : ainsi, lire un texte écrit ne signifie pas seulement déchiffrer des caractères imprimés, mais implique un important travail de construction du sens pour comprendre par exemple toutes les raisons dispersées tout au long du roman de Gustave Flaubert qui conduiront Madame Bovary au suicide ; mais lire une « image » comme une simple photographie implique pareillement qu'on ne se limite pas à y voir une représentation d'un univers en trois dimensions, mais qu'on comprenne qui sont les personnes ou les objets éventuellement représentés, où, quand, par qui et pourquoi cette photo a été prise, quelles sont les caractéristiques par exemple esthétiques qui sont importantes à observer et à interpréter. On remarquera que, comme un texte écrit, une image peut être interprétée de façon incorrecte ou insuffisante : face à un tableau comme le Sacrifice d'Isaac du Caravage, il est évidemment impossible de comprendre la pose des personnages, leurs gestes, leurs sentiments, la dramaturgie générale de la scène si l'on ne connaît pas cet épisode biblique [3].

L'écriture est également entendue ici de façon élargie comme toute activité de production (ou de réalisation) médiatique : j'écris un texte sur une feuille de papier ou sur un écran d'ordinateur, je fais une photo, je réalise une vidéo, j'enregistre une conversation ou un morceau de musique, je participe à une émission radiophonique qui sera éventuellement « podcastée »...

Comme pour la lecture, il faut insister sur les multiples compétences qu'implique « l'écriture » si, du moins, l'émetteur veut qu'elle soit réussie : il faut maîtriser des aspects techniques – par exemple savoir utiliser une caméra reliée à un ordinateur –, mais également des exigences informationnelles – un film doit avoir un « contenu », une histoire à raconter ou un propos à illustrer – et sociales – un réalisateur de cinéma ne s'adresse pas de la même manière à un public d'enfants ou d'adultes –.

Le Mystère de la chambre jaune

un film de Bruno Podalydès (2003)

Observant un indice – un cheveu ! – relevé par Rouletabille, les personnages se signalent par une gestuelle expressive, légèrement caricaturale. Mais le «langage» non-verbal est souvent beaucoup plus difficile à interpréter.

Si l'écriture au sens courant repose sur un code socialement partagé (en français par exemple, le code alphabétique, l'orthographe, la grammaire, mais aussi la ponctuation), « l'écriture » audiovisuelle est évidemment moins codifiée même si certaines techniques élaborées de façon empirique notamment par les premiers cinéastes assurent une communication efficace [4]. En outre se pose la question de la construction de la signification qui ne se situe pas au niveau audiovisuel même si elle repose nécessairement sur des indices visibles ou audibles : comment traduire à l'écran par exemple la peur d'un personnage ? Le personnage peut s'exprimer verbalement ou manifester ses sentiments par des gestes ou des expressions faciales, mais le cinéaste peut également utiliser une musique d'ambiance angoissante... Cette remarque vaut pour tous les types d'écriture (littéraire, filmique, picturale, photographique...) : écrire un « texte » cohérent ne se limite pas à jeter des mots sur une page ou à planter sa caméra n'importe où pour filmer un événement jugé intéressant, mais consiste à construire un ensemble cohérent et significatif pour que la communication vers le spectateur soit réussie.

Lire et écrire, même entendus au sens large, sont des activités bien connues et dont la distinction – réception vs production – est facile à comprendre. La navigation en revanche peut apparaître comme un phénomène récent lié en particulier à Internet et à un de ses outils essentiels, l'hyperlien : ces liens hypertextes permettent en effet de passer d'une page à une autre, d'un endroit d'une page à un autre, d'un document ou d'un type de document à un autre (par exemple d'une page html à un fichier pdf ou à une vidéo). Tous les utilisateurs du web savent désormais – même si c'est de manière essentiellement intuitive – ce que signifie « surfer » sur Internet, et ils manient, parfois de façon sommaire, parfois de façon experte, des outils comme les moteurs de recherche dont Google est actuellement le leader en Occident.

Cet exemple permet d'ailleurs de comprendre que la navigation qui peut paraître une activité simplissime – « Cliquez sur le lien » – nécessite également des compétences multiples pour trouver l'information pertinente : dans ce cas aussi, il y a une composante technique – maîtriser les différents instruments de recherche, recherche simple/avancée, recherche d'images par type / par taille, etc. –, mais également informationnelle – tous les résultats proposés n'ont pas la même pertinence en termes de contenu – et sociale – on ne peut pas considérer de la même manière un blog individuel exprimant l'opinion d'une seule personne et un site universitaire reproduisant des travaux de nature scientifique –.

Par ailleurs, on remarquera de façon plus large que la navigation, qui consiste à « lire » en tout ou en partie une collection d'objets médiatiques, diversement reliés entre eux, est une activité qui dépasse le « surf » sur Internet et peut prendre d'autres formes, plus anciennes ou plus inattendues : ainsi, lorsque nous visitons une librairie, une bibliothèque ou un musée, nous pratiquons en fait une navigation entre des journaux, des revues, des livres ou des objets d'art, qui, loin d'être distribués au hasard, sont organisés selon différents principes plus ou moins explicites – magazines réputés « féminins », magazines autos souvent connotés masculins, magazines de psychologie, d'histoire, d'art, d'actualité, etc. –.

Plus surprenant peut-être, faire nos achats dans un supermarché comporte une part importante de navigation, soit pour trouver le produit que nous recherchons, soit de façon plus insidieuse lorsque notre regard est attiré par certains produits habilement disposés à des endroits stratégiques qui favorisent des achats impulsifs. Cette activité peut d'ailleurs devenir véritablement experte si nous souhaitons nous intéresser à la composition exacte des produits proposés, généralement écrite en tout petits caractères : il y a bien là une navigation entre plusieurs étiquettes, souvent présentées de différentes manières, pour déterminer la quantité de calories ou la part respective de glucides, de protéines ou de lipides... Naviguer entre différentes chaînes de télévision est également une activité aujourd'hui tout à fait courante grâce à cet instrument aussi utile que pernicieux [5] qu'est la télécommande ; mais choisir un film, que ce soit en se basant sur les affiches présentes dans le hall d'un cinéma, les photos en vitrines, ou en se fiant au nom du réalisateur ou à des critiques lues récemment dans la presse, relève également de la navigation puisqu'il s'agit de sélectionner un objet privilégié – le film à voir – dans une collection d'objets médiatiques – les films actuellement à l'affiche –.

On remarquera pour terminer à ce propos que, si la lecture est plutôt de nature intensive, la navigation est quant à elle avant tout extensive : je dois lire un roman en entier pour en comprendre le sens et en saisir les nuances, mais je parcours seulement les quatrièmes de couverture lorsque je visite une bibliothèque. La navigation « libre » (sans but) implique nécessairement une perte d'information beaucoup plus importante que la lecture, et la navigation orientée par un objectif de recherche doit négliger, pour être efficace, tout ce qui paraît secondaire et non pertinent par rapport à son objet. Choisir une recette de cuisine dans un livre de recettes ou sur Internet ne consistera pas bien sûr à lire la totalité des recettes, et l'on s'appuiera sur quelques éléments comme l'aspect des plats proposés, les ingrédients principaux ou la durée de préparation. On soulignera cependant que cette navigation est orientée par l'organisation sous-jacente de l'information et que les photos, qui étaient absentes des livres de recettes de nos aïeux, jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans nos choix culinaires… Ça a l'air appétissant, disons-nous, ou pas !

On peut dire que l'organisation est à l'écriture ce que la navigation est à la lecture : organiser consiste à mettre en ordre ou en forme une collection d'objets médiatiques. Ici aussi, l'informatique fournit des exemples simples de ce type d'activité : ranger ses photos sur son ordinateur, que ce soit par date, par lieu ou par événement, consiste évidemment à les organiser, que ce soit de façon statique – si je me contente de les laisser dans l'ordre chronologique – ou dynamique – si je varie l'ordre de classement en fonction de mes besoins du moment. Les tags, étiquettes, mots-clefs ou labels, que j'utilise pour cataloguer mes photos, mes morceaux de musique ou mes fichiers, sont également des instruments d'organisation. Ces instruments sont parfois fournis par les concepteurs d'outils informatiques – ainsi les bibliothèques musicales catégorisent les morceaux comme jazz, musique classique, rap, rock, etc. – et sont donc utiles à la navigation, mais, dès que j'organise une bibliothèque ou une médiathèque personnelle avec l'aide de ces labels ou en utilisant mes propres labels – ne serait-ce que les étoiles d'évaluation –, je réalise un travail d'organisation [6].

L'organisation peut prendre cependant des formes beaucoup plus élaborées. C'est le cas par exemple du rédacteur en chef d'un journal : il a la responsabilité de rassembler des articles écrits par différents journalistes, de leur adjoindre des photos ou des illustrations, d'insérer éventuellement un chapeau (ou chapô, c'est-à-dire quelques lignes d'introduction en gras), de décider de leur disposition en première page ou en pages intérieures, etc. On retrouve le même travail d'organisation chez l'administrateur d'un site web qui va décider de la disposition des différentes pages, de leur articulation notamment via les liens hypertextes, du choix des illustrations, de la répartition des textes et images en fonction de multiples critères, etc.

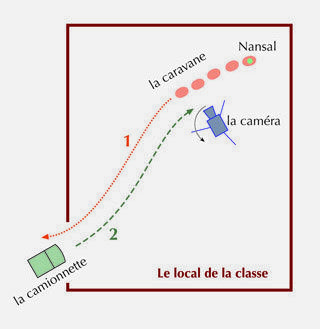

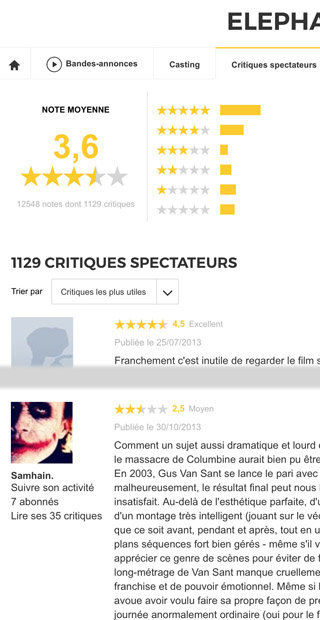

Ci-dessus la barre de navigation d'un site Web (AlloCiné) consacré au cinéma, qui distingue les films en avant-première, les films à l'affiche, les films pour enfants, les actualités du cinéma et les supposés meilleurs film. Cette barre constitue un principe d'organisation qui facilite la navigation du visiteur à travers un site qui doit compter des milliers sinon des millions de pages. Navigation et organisation apparaissent ainsi comme deux pratiques symétriques et complémentaires, mais elles sont néanmoins très différentes: rien ne permet au visiteur de savoir quel est le principe de l'organisation selon les «meilleurs films», principe qui appartient seulement au concepteur du site.

Cet exemple permet de souligner que le travail d'organisation est très rarement individuel et qu'il suppose la mise en œuvre de multiples compétences spécifiques : un site web suppose ainsi la collaboration d'un intégrateur qui rassemble les différentes interventions techniques d'un développeur, d'un administrateur système, d'un webdesigner et d'autres métiers spécialisés, mais aussi d'un responsable éditorial qui prend en charge notamment le contenu informationnel apporté par différents rédacteurs ou créatifs, et qui contrôle également l'aspect social du site avec l'aide notamment d'un gestionnaire de communauté qui interagit avec les lecteurs ou visiteurs (à travers par exemple la modération du courrier).

On remarquera de façon plus générale que toute publication suppose une activité d'organisation qui dépasse le simple travail d'écriture : ainsi, même si le romancier a sans doute une certaine idée du type de lecteurs auxquels il va s'adresser, l'édition de son œuvre suppose des compétences tout à fait spécifiques, comme le choix de la couverture (illustrée ou non), de la typographie, du format, de l'extrait retenu pour le quatrième de couverture, mais également des canaux de diffusion en fonction du public visé. Le travail d'organisation apparaît d'ailleurs très clairement dans l'inscription du texte retenu dans une collection particulière qui, d'après l'éditeur, possède des caractéristiques communes même si les auteurs sont évidemment différents et parfois ne se connaissent même pas. Et encore une fois, l'organisation suppose de son responsable non pas qu'il maîtrise différents métiers techniques, mais qu'il soit capable d'assurer la collaboration de différents spécialistes comme des illustrateurs, des graphistes, des publicitaires, des diffuseurs et même... des écrivains.

À ce propos, on remarque que si le travail d'édition et donc d'organisation est souvent perçu comme secondaire par le public, il est en réalité souvent premier à la fois d'un point de vue temporel, mais également structurel : quand un rédacteur en chef commande un article à un journaliste, non seulement il choisit généralement le sujet, mais il oriente très largement la manière de l'aborder ainsi que le style à adopter (objectif, sensationnaliste, orienté...). Dans le domaine audiovisuel, l'on voit également facilement l'importance des producteurs qui ne se contentent pas d'apporter le financement, mais qui prennent des décisions essentielles sur les films à réaliser, sur les thèmes ou les genres à aborder, sur les cinéastes, mais aussi les acteurs et actrices à engager, sur la manière de traiter les sujets et de raconter les histoires... [7]

Dans la même perspective, on soulignera encore qu'un réalisateur de cinéma n'est pas, contrairement à ce que l'on croit souvent, un cameraman (même si beaucoup de cinéastes sont photographiés avec l'œil au viseur d'une caméra), ni nécessairement l'auteur du scénario, ni un acteur, et qu'il ne doit posséder aucune de ces compétences spécialisées, ni celles par ailleurs d'éclairagiste, de monteur, de costumier ou d'ingénieur du son : on doit plutôt parler d'un travail d'organisateur, c'est-à-dire de quelqu'un qui est capable de faire collaborer des métiers différents (que lui-même souvent ne maîtrise pas) pour réaliser une œuvre commune même s'il en est le responsable final et principal en assumant en particulier les différents choix opérés par ses collaborateurs [8].

Le tableau complet des balises en éducation aux médias proposé par le CSEM distingue quatre grands types d'activité – lire, écrire, naviguer, organiser –, mais il y ajoute trois dimensions communes à tous les médias : informationnelle, technique et sociale ; et le même objet peut être considéré tour à tour sous l'un ou l'autre de ces aspects. Ainsi, le monstre extra-terrestre mis en scène dans Alien de Ridley Scott (1979) résulte évidemment d'une série de trucages techniques, mais il a visuellement une apparence inhumaine, à la fois répugnante et fascinante, qui est transmise comme une information visuelle (et sonore !) au spectateur [9] ; enfin, cette créature a un impact émotionnel (marquant !) sur les spectateurs, ce qui est sans doute l'effet recherché par l'auteur de ce film spectaculaire, que nous considérons néanmoins comme une fiction grâce à des normes sociales largement partagées : nous avons appris tout au long de notre socialisation que ce genre de film fantastique et d'extra-terrestre vise essentiellement à nous distraire tout en jouant sur nos émotions les plus profondes.

Le tableau complet des balises en éducation aux médias comprend ainsi 12 « cases » recouvrant un champ de compétences diversifiées :

| Axe informationnel | Axe technique | Axe social | |

|---|---|---|---|

| Lire | Compétences informationnelles en lecture | Compétences techniques en lecture | Compétences sociales en lecture |

| Naviguer | Compétences informationnelles en navigation | Compétences techniques en navigation | Compétences sociales en navigation |

| Écrire | Compétences informationnelles en écriture | Compétences techniques en écriture | Compétences sociales en écriture |

| Organiser | Compétences informationnelles en organisation | Compétences techniques en organisation | Compétences sociales en organisation |

Dans le cas de l'analyse filmique, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à distinguer formellement les trois axes (informationnel, technique et social) qui seront néanmoins envisagés tour à tour sans les nommer précisément.

Sleepy Hollow

un film de Tim Burton (1999)

Cette image du film peut être considérée de différents points de vue :

technique : quels ont été les moyens utilisés pour créer cet arbre fantastique ?

informationnel : quel est le rôle dévolu à cet arbre dans l'histoire mise en scène ?

social : quel est l'effet produit par cette scène sur le spectateur qui sait notamment qu'il s'agit d'un film de fiction et plus précisément d'un film fantastique ?

On entend ici l'analyse filmique au sens le plus large comme toute réflexion sur un film. Il peut s'agir d'analyses savantes, généralement centrées sur la « forme » ou le « langage » cinématographique (avec le recours à des notions classiques comme le cadrage, l'échelle des plans, les mouvements de caméra, le montage visuel et sonore, etc.), mais aussi de réflexions nées spontanément à la vision d'un film et s'intéressant aussi bien à la dimension esthétique du film qu'à son contenu (qu'il s'agisse des personnages, de l'histoire mise en scène, des thèmes traités ou même des réalités évoquées).

Bien entendu, toutes ces analyses n'ont pas la même valeur, certaines étant très élaborées et d'autres faiblement argumentées, et elles adoptent des points de vue différents sur les films. Ainsi, l'approche esthétique de type universitaire va privilégier la « forme » du film, la manière dont il traduit son propos à l'écran par des moyens cinématographiques, mais l'analyste ne discutera pas en principe de ce propos qui relève de la liberté de l'auteur : qu'Octobre d'Eisenstein soit une glorification de la révolution bolchevique ou que les Amérindiens soient représentés comme des pillards et des assassins dans les grands westerns de John Ford La Chevauchée fantastique, La Poursuite infernale et Rio Grande lui importent peu, alors que de tels propos susciteront la réaction plus ou moins critique de nombreux spectateurs. L'on ne fera pas ici de distinction entre ces approches, ni entre la « forme » et le « contenu » des films que l'on considérera comme formant un ensemble dont on ne peut pas décider a priori que certaines dimensions sont plus importantes que d'autres : l'objectif ici n'est pas de former des spécialistes du cinéma, qui privilégient légitimement le travail de mise en scène cinématographique (la « forme » [10]), mais de favoriser chez tous les types de spectateurs, jeunes ou moins jeunes, une démarche d'analyse réflexive par rapport au cinéma. Et il s'agira notamment de déterminer quelles compétences médiatiques l'analyse filmique entend exercer et développer.

De prime abord, l'analyse filmique se présente comme une activité de « lecture » (au sens entendu précédemment). Il s'agit de voir un film, mais aussi de le comprendre, d'en repérer les différentes composantes, thématiques, esthétiques, idéologiques, d'appréhender comment ces éléments interagissent et produisent notamment un effet sur les spectateurs.

Mais en quoi cette « lecture » filmique se distingue-t-elle de la lecture au sens ordinaire comme de la « lecture » d'autres objets médiatiques ?

On invoque souvent à ce propos le « langage de l'image » qui serait fondamentalement différent du langage verbal (oral ou écrit). Il n'y a cependant pas de « grammaire » de l'image ni de « dictionnaire » qu'il faudrait apprendre ou maîtriser pour décoder les images. Pour voir des images, nous utilisons les mêmes schèmes de perception (visuelle, mais aussi sonore [11]) que nous utilisons dans la vie quotidienne : ce sont nos schèmes sensoriels (profondément enfouis dans le système perceptif) qui nous permettent par exemple de reconnaître un visage sur une photo comme dans la rue, et ce sont nos connaissances générales du monde social qui nous font penser que tel personnage avec un képi et un uniforme, vu à l'écran en deux dimensions, doit être (ou plus exactement doit représenter) un policier en trois dimensions.

Bien entendu, l'image a certaines caractéristiques propres qui méritent d'être relevées : ainsi, tout plan filmique suppose un cadre, un « bord » de l'image qui implique un hors-champ non visible, alors qu'une telle situation est accidentelle dans la vie courante où mon champ visuel semble indéfini, sauf si, bien sûr, j'observe l'animation de la rue à travers une fenêtre... Longtemps, le cinéma a également été en noir et blanc alors que nous voyons (sauf les daltoniens) la vie en couleur. Et les personnages de dessins animés nous apparaissent comme évidemment caricaturaux, très éloignés parfois des personnes rencontrées dans le monde quotidien. Mais ces différences et ces spécificités de l'image sont perçues grâce aux mêmes schèmes de perception sensorielle que nous utilisons dans la vie courante : j'observe la dominante colorée bleue d'une image comme je vois que le ciel est bleu...

Annonciation de Piero della Francesca (1452-66, San Francesco, Arezzo)

Si le simple croyant s'intéresse à l'événement représenté, l'amateur de peinture est quant à lui sensible à la manière de représenter cet événement connu dans toute la chrétienté et à ce qui distingue dès lors cette fresque d'une autre représentation du même sujet chez Fra Angelico, Luca Signorelli, Lorenzo Lotto ou Ambrogio Lorenzetti (cf. notamment l'ouvrage de Daniel Arasse, L'Annonciation italienne: une histoire de perspective, Paris, Hazan, 2010).

Il n'y aurait donc pas de compétences spécifiques à acquérir pour voir des images, comme le confirme l'expérience quotidienne : aucun apprentissage n'est nécessaire pour regarder la télévision, voir un film, apprécier une photo ou parcourir un album illustré. C'est à un autre niveau que la simple vision de l'image (qu'elle soit ou non de nature représentationnelle) que se situent d'éventuels problèmes de compréhension.

Dans une démarche réflexive, il faut néanmoins souligner les caractéristiques propres de l'image, fixe ou animée, qui, dans le cas de la peinture classique, de la photographie ou encore du cinéma, représente un « monde » (objets, personnes, événements) évidemment différent de l'image elle-même, que ce monde soit réel ou imaginaire. De façon spontanée, nous portons en effet notre attention sur ce qui est représenté plutôt que sur la représentation elle-même : je vois par exemple un acteur à l'écran et je m'intéresse à ses faits et gestes, mais je néglige la manière dont il est filmé. Or il y a un art, une technique, une manière de faire propre à la représentation : c'est évident dans le cas de la peinture classique où un sujet religieux comme l'annonciation à la Vierge, évidemment reconnaissable par tous, importe moins, pour les amateurs d'art, que la « manière » qu'ont les différents artistes de représenter cette scène.

La « manière » de filmer – cadrage, point de vue, montage, choix des éclairages et de la lumière... – mérite également au cinéma une attention particulière, notamment parce qu'elle induit chez les spectateurs des effets qui sont perçus généralement de façon confuse et intuitive : ainsi, dans un dialogue entre deux personnages, les moments de tension ou d'émotion sont généralement filmés en plan rapproché, alors que la caméra était auparavant plus éloignée, ce qui renforce le plus souvent l'intensité de la scène telle qu'elle est ressentie par la plupart des spectateurs. Ainsi encore, la musique d'ambiance, qu'on entend, mais qu'on n'écoute généralement pas en tant que telle, contribue grandement à la tonalité (mélancolique, dramatique, angoissante, euphorique...) des événements représentés, sans que nous en soyons le plus souvent conscients. Seule une observation attentive peut dès lors démêler la part des différentes composantes de l'image (sonore et visuelle) qui contribuent aux impressions ressenties.

Une telle observation suppose en outre certaines connaissances techniques : de la même manière qu'en peinture, l'on apprend, le plus souvent par la pratique, la différence entre l'aquarelle, le fusain, le pastel ou l'huile sur toile, il faut certainement savoir ce que sont au cinéma le contraste de l'image, la saturation plus ou moins grande des couleurs, la différence entre un zoom et un travelling, le son multipiste, etc., autant d'éléments qui sont habituellement repris sous l'étiquette de « langage cinématographique » [12]. Cette dernière expression est cependant trompeuse, dans la mesure où le sens de ces multiples traits propres à l'image cinématographique [13] est peu stabilisé et faiblement codifié, et que nombre d'entre eux ne sont pas signifiants, mais seulement donnés à l'appréciation des spectateurs : par exemple, un mouvement de caméra spectaculaire pourra être admiré esthétiquement ou simplement produire une forte impression, mais ne sera pas nécessairement l'objet d'une interprétation comme l'est un élément du langage parlé doté d'une face signifiante et d'une face signifiée.

Othello

un film d'Orson Welles (1952)

On remarque immédiatement l'originalité du cadrage qui consiste à saisir un personnage pratiquement de face, Iago, en même temps que le visage de son interlocuteur, Othello, dans le reflet du miroir. Le miroir légèrement sphérique déforme en outre le visage d'Othello, déformation physique qui symbolise sans doute son malaise psychologique.

Voir une image, observer même attentivement les caractéristiques propres d'une image – ce qui la distingue du monde du monde représenté – peut donc difficilement être considéré comme une compétence spécifique qui devrait être acquise et exercée par un apprentissage explicite : nous voyons immédiatement la différence entre une photo en noir et blanc et une photo en couleur, entre un plan large et un gros plan, même si nous ne connaissons pas les termes exacts pour dénommer ces différences. En revanche, l'interprétation d'une image et de ses multiples composantes implique des compétences qui sont nécessairement acquises progressivement par les différents spectateurs : comprendre, et non pas simplement percevoir, l'utilisation d'un élément cinématographique comme un travelling suppose en effet que l'on s'interroge sur l'intention du cinéaste (défini comme l'auteur du film), sur les effets qu'il a voulu éventuellement produire sur les spectateurs, sur les raisons esthétiques ou autres qui l'ont poussé à faire un tel choix plutôt qu'un autre (par exemple qu'un plan fixe). Une telle réflexion sur le sens [14] de l'image suppose des compétences qui dépassent l'image elle-même (et son supposé « langage ») et portent dans ce cas sur l'intentionnalité de leur auteur qui peut être motivé par des raisons d'ordres extrêmement différents (esthétiques, philosophiques, idéologiques, psychologiques...).

L'interprétation des images ne repose donc pas sur un « langage » qui serait commun à toutes les images – peinture, photographie, cinéma... –, mais se fonde sur les différents contextes où elles apparaissent et qui eux-mêmes ne sont pas le plus souvent des images. Ainsi, pour voir et comprendre une photo de famille, il me suffit de reconnaître les personnes représentées et de distinguer éventuellement à l'arrière-plan le paysage où la photo a été prise et que le photographe m'aura généralement désigné verbalement : « c'est le Ponte Vecchio à Florence... » L'interprétation de ce genre d'images s'appuie sur des éléments contextuels – des visages familiers, des lieux évoqués... – qui relèvent de notre connaissance générale du monde, mais qui ne sont pas des images au sens propre du terme [15]. Bien entendu, chaque spectateur peut, en fonction de ses connaissances et de ses compétences propres, convoquer des contextes d'interprétation très différents : l'historien qui regarde aujourd'hui des photographies anciennes de famille y voit d'autres choses – des costumes, des attitudes, des manières d'être, des décors... – qui passaient inaperçues aux yeux des contemporains ou qu'ils jugeaient sans intérêt.

Cyrano de Bergerac

un film de Jean-Paul Rappeneau (1990)

Ces deux images – l'une du début du film, l'autre de la fin – doivent être reliées entre elles par le spectateur: il doit comprendre notamment qu'il s'agit des mêmes personnages même s'ils ont vieilli, mais aussi en quoi leur relation ancienne s'est transformée. Ce travail d'interprétation n'est pas fondamentalement différent de celui que nous devons mettre en œuvre pour comprendre la pièce originale d'Edmond Rostand.

Si l'on considère à présent le cinéma, on comprend facilement que les images – celles d'un plan ou même d'une séquence – s'inscrivent dans un « objet » médiatique beaucoup plus large, le film dont nous devons reconstituer progressivement la signification d'ensemble. Chaque image interagit avec les autres – qu'elles soient d'ailleurs de nature visuelle ou sonore –, et c'est cette interaction qui nous permet d'interpréter les événements représentés de façon cohérente. En cela, le film peut être rapproché de textes hautement élaborés comme les romans ou les pièces de théâtre. Comprendre un roman, ce n'est pas seulement lire des mots ou des phrases isolés, mais c'est les relier avec les informations qui suivent et qui précèdent, c'est les intégrer dans l'architecture d'ensemble du texte, dans une hiérarchie complexe qui subordonne certains éléments à d'autres et qui constitue ce qu'on peut appeler une structure sémantique de haut niveau. Et voir un film implique également que l'on fasse de multiples inférences pour relier les différents plans entre eux, pour les organiser en séquences, pour les ordonner, dans une architecture invisible (de nature fondamentalement sémantique) qui permet d'interpréter ce qui se présente à première vue comme un kaléidoscope d'images et de sons.

Comprendre un film, c'est d'abord comprendre un « texte » [16], c'est-à-dire construire au cours du processus de réception un ensemble sémantiquement organisé et hiérarchisé qui permet de relier de façon cohérente les différents éléments qui le composent. Il s'agit là bien sûr d'une compétence qui mérite d'être développée, certains films, certains romans, certains textes étant plus élaborés que d'autres : si de nombreuses réalisations cinématographiques reposent sur des conceptions manichéennes ou simplistes de l'existence, d'autres en revanche nous montrent des personnages complexes, ambivalents, dont les motivations doivent être reconstituées de façon plus ou moins hypothétique par les spectateurs.

Plus significativement, un film a un auteur, cinéaste ou réalisateur, qui n'apparaît pas à l'écran et dont les intentions doivent également être interprétées par les spectateurs, aussi bien d'un point de vue idéologique qu'esthétique : voir un film aussi célèbre que Citizen Kane d'Orson Welles doit amener le spectateur à s'interroger sur le propos du film – pourquoi le cinéaste s'est-il intéressé à ce personnage ? est-ce une critique de sa mégalomanie ? ou la description de la face cachée d'un magnat de la presse et de son échec ? est-ce une évocation d'une enfance perdue ? ou rien de tout ça ? – mais également à réfléchir sur un certain nombre de choix esthétiques du cinéaste comme la structure en flash-back, l'utilisation de la profondeur de champ grâce à des objectifs grand-angle, la prédilection pour les plans-séquences, le recours à une photographie contrastée et expressionniste, autant de traits longuement analysés par André Bazin, mais qui font encore aujourd'hui l'objet d'interprétations différentes [17]. Apprécier de tels choix suppose que l'on ait conscience du rôle de l'auteur du film et que l'on s'interroge sur les raisons qui ont pu motiver ces choix plutôt que d'autres. Bien entendu, nous postulons pour une telle appréciation que ces choix ne s'expliquent pas de façon isolée et s'inscrivent dans un projet esthétique cohérent. En cela, les compétences que l'on doit mettre en œuvre pour comprendre un film comme un objet esthétique ne sont pas foncièrement différentes de celles que l'on met en œuvre pour la lecture – avertie – d'un roman.

Ce qu'on appelle de manière imprécise le « langage cinématographique » distingue bien le texte filmique du roman ou même du théâtre, mais ce langage, loin de se réduire aux seules images, se caractérise par la combinaison de multiples « langages » ou plus exactement par l'hétérogénéité fondamentale de ses composantes : il y a bien sûr les images, mais également la bande-son qui rassemble, souvent de façon complexe, des paroles, des bruits, des musiques. Même s'il y a quelques exemples de films sans paroles (Koyaanisqatsi ou Powaqqatsi de Godfrey Reggio, réalisés en 1982 et 1988), il suffit de couper le son d'un film pour prendre conscience de l'importance des dialogues pour la compréhension globale du récit, mais également des motivations des personnages ou des liens entre les différentes séquences. On remarquera par ailleurs que l'image est elle-même hétérogène, représentation de choses, mais également de textes écrits même s'ils apparaissent souvent de façon ponctuelle : on se souviendra par exemple que le cinéma muet n'a pas pu – à quelques rares exceptions près [18] – se passer du support des intertitres pour raconter des histoires.

En outre, l'image étant très généralement représentative – représentation de choses et d'événements –, elle reproduit indirectement les significations de ce qu'elle représente : lorsqu'au début des Affranchis de Martin Scorsese (1990), une séquence pratiquement muette nous montre trois personnages circulant en auto qui entendent bientôt des bruits anormaux et qui s'arrêtent pour ouvrir le coffre et abattre la personne qui y était enfermée, notre connaissance générale du monde nous permet de comprendre rapidement qu'il s'agit d'un acte illégal, que les trois personnages doivent être des bandits ou des mafieux et qu'ils viennent d'assassiner la victime gravement blessée d'un règlement de comptes. Le sens de cette courte séquence ne résulte pas, on le comprend facilement, des images elles-mêmes, mais des « choses » représentées, porteuses quant à elles de multiples significations sociales qui nous permettent de savoir notamment ce qu'est un acte illégal et comment se comporte de manière générale un criminel : sans la maîtrise de ces significations sociales, le spectateur, un très jeune enfant par exemple (à qui l'on déconseillerait cependant la vision de ce film de Scorsese...), ne pourrait pratiquement rien comprendre à cette séquence.

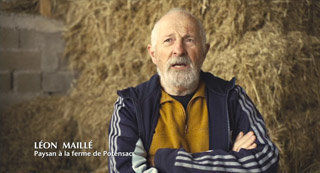

Tous au Larzac

un documentaire de Christian Rouaud (2011)

Le cinéma est un média hétérogène: il y a l'image bien sûr, mais il y a aussi ce que dit la personne filmée et qui est ici certainement aussi important que l'image, et enfin il y a du texte qui s'inscrit en bas à gauche de l'écran pour préciser qui est la personne interviewée.

Cette hétérogénéité distingue notamment le cinéma de la littérature qui recourt à des énoncés explicites [19] alors que le film montre ou fait entendre plusieurs choses en même temps en laissant d'ailleurs au spectateur le soin de distinguer entre les « informations » pertinentes et celles qui sont secondaires ou inessentielles : un personnage à l'écran a nécessairement un costume, une expression faciale, une gestuelle, il apparaît dans un décor plus ou moins visible, sous un certain angle, dans une lumière caractéristique, autant d'éléments qui peuvent se révéler significatifs. Et, si l'on comprend les paroles des personnages, l'on entend également leur timbre de voix qui peut révéler des sentiments ou des émotions qui ne sont pas nécessairement énoncés en tant que tels.

On peut dès lors estimer que l'analyse filmique devrait porter de façon prioritaire sur cette hétérogénéité constitutive du film, d'abord parce que celui-ci est perçu, comme on l'a déjà dit, par la plupart des spectateurs de façon intuitive, implicite et souvent confuse [20], et ensuite parce que l'interprétation de ces différents éléments filmiques peut être plus ou moins approfondie et nécessiter la mise en œuvre de compétences multiples. Quand Stanley Kubrick utilise par exemple la célèbre valse de Johann Strauss, « Le Beau Danube bleu », sur l'image d'un vaisseau spatial dans son célèbre film 2001, l'Odyssée de l'espace (1968), il faut connaître l'origine de cette musique – la cour viennoise à l'époque de sa splendeur – pour percevoir pleinement l'ironie de cette référence musicale. Dans le domaine technique, l'analyse d'un plan-séquence comme celui qui ouvre la Soif du mal d'Orson Welles (1958) ou celui qui clôt Profession : reporter de Michelangelo Antonioni (1975) suppose que l'on maîtrise au moins sommairement les conditions de tournage en 35 mm avec des caméras lourdes et volumineuses portées sur rail ou sur grue, ce qui explique la complexité de la réalisation de tels plans [21] que l'on peut en conséquence qualifier de virtuoses : bien entendu, la prouesse technique doit être appréciée plus largement d'un point de vue esthétique, de tels plans s'inscrivant dans l'architecture générale du film dont ils contribuent à éclairer le sens [22].

Million Dollar Baby

un film de Clint Eastwood (2004)

La jeune boxeuse s'entraîne sur un speed bag qu'elle frappe à plusieurs reprises, tout en discutant avec l'entraîneur qui vient de la rejoindre. Par trois fois, celui-ci immobilise le speed bag d'un geste qui semble tout à fait naturel mais qui a certainement une portée symbolique.

Beaucoup d'autres éléments, pourtant visibles à l'écran, sont également souvent négligés ou interprétés de manière sommaire : les costumes, les décors, les accessoires, les gestuelles sont ainsi compris de façon étroitement réaliste – le personnage porte « simplement » le costume de sa fonction sociale – alors que nombre de ces éléments sont choisis par le réalisateur pour exprimer des différentes valeurs ou significations symboliques. On citera à ce propos une séquence de Million Dollar Baby de Clint Eastwood (2004) où l'on voit Maggie, une jeune boxeuse, discuter au cours d'un entraînement avec Frankie qu'elle veut convaincre de devenir son coach : la scène semble tout à fait « réaliste » puisque l'on voit Maggie frapper à plusieurs reprises le « speed bag » qui se trouve entre les deux personnages, mais ce geste, la position des personnages et celle de l'objet entre eux traduisent de façon rythmique l'état de tension psychologique entre eux. Elle frappe à plusieurs reprises, et lui arrête par trois fois le balancement du speed bag comme s'il voulait « calmer le jeu ». Le « réalisme » ne doit pas masquer toute la mise en scène qui utilise des objets, des gestes, des positions pour traduire les émotions qui animent (ou sont censées animer) les personnages [23].

L'on pourrait penser que de telles analyses supposent nécessairement de procéder au visionnement séquence par séquence ou même plan par plan du film. Mais d'autres méthodes permettent d'améliorer les compétences en ce domaine, notamment lorsqu'on s'adresse à un public de non-spécialistes qui ne se destinent pas aux métiers du cinéma : on peut par exemple donner aux spectateurs différentes consignes d'observation avant la projection, chacun ne recevant qu'une seule consigne (différente donc de celles remises aux autres). Après la vision, chacun peut alors faire part de ses observations et les croiser avec celles des autres participants [24]. De telles consignes d'observation – si elles ont été bien construites – permettent d'attirer l'attention des spectateurs sur des éléments qu'ils auraient certainement tendance à négliger, de leur faire percevoir l'hétérogénéité constitutive du texte filmique et enfin d'exercer leurs compétences interprétatives : il s'agit à chaque fois de comprendre la signification d'un trait, qui peut paraître secondaire ou banal, en l'intégrant dans l'ensemble du film.

Les réflexions précédentes ont déjà souligné la différence importante entre la description du film ou de certains éléments filmiques et leur interprétation. Cette distinction est essentiellement méthodologique, car toute observation implique une interprétation immédiate, comme en témoigne le simple fait que nous « voyons » l'image en deux dimensions comme représentant un monde en trois dimensions (avec d'ailleurs des erreurs possibles par exemple dans l'appréciation de la taille des objets représentés). De façon pragmatique, l'on peut néanmoins considérer que le niveau d'observation doit faire l'objet d'un consensus entre les spectateurs et porter principalement sur des traits objectifs, visibles ou audibles, perçus par tous : ainsi, tout le monde s'accordera sur le fait que le film vu est filmé soit en noir et blanc, soit en couleur, ou que tel personnage apparaît dans telle séquence et à tel moment, ou encore que tel plan est filmé en travelling, en panoramique ou de manière fixe.

L'Éléphant et l'Escargot

un court métrage de Christa Moesker (Pays-Bas, 2002)

(repris dans le programme Fables d'été, fables d'hiver)

Un adulte n'aura pas de difficultés à interpréter correctement la taille des animaux apparaissant sur ces deux images, grâce à sa connaissance générale du monde qui lui a appris que les escargots sont beaucoup plus petits que les gros éléphants! Au vu des mêmes images, un très jeune enfant en revanche risquera de se méprendre sur la taille respective de ces deux animaux. Nous interprétons immédiatement l'image en deux dimensions comme représentant un monde en trois dimensions, mais cette interprétation qui nous semble facile et spontanée repose sur un long apprentissage.

L'interprétation en revanche, se veut objective – elle entend rendre compte d'un élément ou d'une structure filmique –, mais elle est hypothétique, car elle vise une signification qui n'est pas observable en tant que telle : les motivations d'un personnage dont seul le comportement nous est montré relèvent de l'interprétation comme c'est également le cas pour les intentions – idéologiques, artistiques, politiques, culturelles... – de l'auteur du film qui n'apparaît pas à l'écran et dont le propos n'est pas explicite. Pareillement, des événements non montrés à l'écran peuvent être inférés par les spectateurs sur base de différents éléments filmiques : tous les enfants se souviennent de la mort de la mère de Bambi (Disney, 1942), tuée par les chasseurs, même si cette mort n'est pas montrée en tant que telle ni même évoquée comme telle (le grand cerf lui dit simplement que sa mère ne sera plus jamais auprès de lui). Intentions, motivations, événements suggérés font donc l'objet nécessairement d'une reconstruction ou d'un processus d'inférence [25] de la part des spectateurs, reconstruction qui est plus ou moins vraisemblable et peut s'appuyer sur des éléments filmiques plus ou moins nombreux, mais qui reste nécessairement hypothétique. Un grand nombre de ces interprétations sont spontanées et ne font pas l'objet d'une réflexion consciente, mais il suffit qu'elles soient contredites par un élément ultérieur pour que nous nous rendions compte que nous avons interprété trop rapidement ce que nous avons vu ou entendu : c'est ainsi que Hitchcock nous fait croire pendant la plus grande partie de Psychose que la mère de Norman Bates est bien vivante – interprétation immédiate de notre part en fonction des indices qui nous sont délivrés par le film –, jusqu'à ce qu'un coup de théâtre nous révèle notre erreur (on nous excusera de révéler la fin de ce film bien connu...).

Enfin, les jugements de valeur que nous pouvons porter sur un film ou sur certains éléments filmiques – son style, son propos, certaines séquences, le jeu des acteurs... – ont un fondement essentiellement subjectif, qu'ils soient de nature esthétique, morale, éthique, religieuse ou politique. J'aime ou je n'aime pas le cinéma fantastique, je juge détestable le propos idéologique de tel cinéaste, j'admire la manière de raconter ou de filmer de tel réalisateur... Le jugement porte très généralement sur des éléments objectifs (ou plus ou moins objectivables [26]), mais l'appréciation reste pour une part irréductiblement subjective : je peux reconnaître que tel plan-séquence constitue une prouesse technique, mais je peux aussi bien le juger admirable qu'artificiel ou maniéré. Ainsi encore, une échelle d'évaluation comme l'originalité permet d'estimer qu'un film de Jean-Luc Godard est plus original d'un point de vue cinématographique que tel autre film de Claude Autant-Lara réalisé à la même époque [27], mais je peux considérer que ce trait n'est pas décisif et que d'autres critères (fluidité du récit, émotions suscitées, lisibilité...) m'importent plus que la recherche de l'originalité artistique (que d'aucuns considèrent comme une forme de snobisme).

Observer |

Interpréter |

Évaluer |

L'observation porte sur des traits objectifs qui perçus par tous les spectateurs. Toute observation implique néanmoins une interpétation spontanée qui pourra être éventuellement remise en question : un décor en perspective peut se révéler n'être qu'un trompe-l'œil, le chant d'un oiseau n'être que le bruit d'un appeau… De façon pragmatique, on estimera qu'un élément est bien observé si tous les spectateurs sont d'accord sur sa présence (ou son absence). |

L'interprétation d'un film ou d'un élément filmique est la construction d'une signification qui n'est pas explicitée dans ou par le film, mais qui, pour le spectateur, rend compte de cet élément filmique. En cela, l'interprétation se veut objective mais elle ne sera pas nécessairement partagée par tous : elle est nécessairement hypothétique puisqu'elle n'est pas observable en tant que telle. On considère généralement qu'une interprétation qui rend compte d'un grand nombre d'éléments filmiques est meilleure que celle qui n'explique que quelques éléments. Dans la même perspective, la cohérence de l'interprétation est en principe un critère de sa validité. |

L'évaluation peut être de nature morale – je juge tel comportement bon ou au contraire mauvais – ou de nature esthétique – je trouve tel objet beau ou contraire laid –. De façon principielle, on doit considérer qu'une évaluation a un fondement irréductiblement subjectif, même si cette évaluation est partagée par un grand nombre d'individus. Certaines sociétés considèrent que le cannibalisme est une « bonne » chose, sinon une chose sacrée. Certaines personnes aiment la musique classique tandis que d'autres préfèrent le rap. Aucune argumentation ne parviendra à donner raison à l'une contre l'autre. |

En termes de compétences, l'on peut penser que cette triple distinction – description, interprétation, évaluation – est essentielle à maîtriser dans l'abord des films, mais également des œuvres d'art et des productions médiatiques en général : comme spectateur, l'on doit apprendre à se méfier de ses interprétations immédiates qui, si elles ne sont pas nécessairement fausses, sont pour une part hypothétiques et ne sont pas nécessairement partagées par tous ; par ailleurs, nos évaluations, que nous croyons le plus souvent objectivement fondées (puisqu'elles portent sur des traits objectifs), ont un fondement irréductiblement subjectif et méritent d'être discutées en explicitant notamment les critères sur lesquels elles reposent.

On considérera également que l'interprétation du film comme un ensemble textuel de haut niveau, dont la signification implique un travail de reconstruction et d'inférence important, constitue une compétence essentielle pour l'analyse filmique. Enfin, il faut certainement mettre l'accent, comme on l'a vu, sur l'hétérogénéité du cinéma qui recourt à de multiples langages d'une manière qui reste le plus souvent inaperçue par la plupart des spectateurs : une observation attentive de cette hétérogénéité est un exercice d'analyse parfois difficile à mener, mais certainement pertinent, permettant à chacun de prendre une distance critique par rapport aux films vus.

L'analyse filmique portant sur un objet singulier – un film – semble relever principalement de la « lecture » (au sens entendu ici), mais l'on va voir que la « navigation » entre objets médiatiques (films ou autres) représente un outil particulièrement intéressant en la matière. On remarquera immédiatement que la navigation est une démarche spontanée lorsqu'on choisit de regarder un film : tout choix en effet implique qu'on sélectionne un titre, un film, un genre, parmi d'autres films ou médias jugés en l'occurrence moins intéressants. La télécommande qui nous permet de passer d'une chaîne de télévision à l'autre est sans doute l'instrument exemplaire de la navigation, mais les revues de cinéma, les affiches à l'entrée des salles, les bandes-annonces sur écran ou sur ordinateur permettent de la même manière de sélectionner un film parmi une offre plus ou moins large. Ce choix peut être le fruit du hasard comme lorsqu'on tombe en arrêt sur un film en zappant de chaîne en chaîne, mais il repose le plus souvent sur une connaissance générale du paysage cinématographique et plus largement médiatique : si l'on excepte les tout jeunes enfants qui découvrent le monde et dont les parents orientent le plus souvent les choix, nous reconnaissons, souvent après quelques images à peine, le « genre »» (au sens le plus large) du film, et nous pouvons rapidement dire s'il s'agit d'un documentaire ou d'une fiction, d'un film récent ou d'un classique, d'un dessin animé, d'un film d'animation (avec des figurines en plastiline par exemple) ou d'un film en prises de vue « réelle », d'un film fantastique, policier, de science-fiction, d'un western, d'un film de guerre, d'un film réaliste, social ou psychologique ou d'une autre sorte encore...

Le Couperet

un film de Constantin Costa-Gavras (2004)

Différents indices – les gestes, la présence d'acteurs plus ou moins connus, l'éclairage, le revolver bien sûr – nous permettent de repérer qu'il s'agit là d'un film de fiction et plus précisément d'un film policier. Classer un film comme « fiction » ou comme « polar » ne peut se faire qu'en le situant dans un paysage cinématographique et culturel beaucoup plus large, par une opération qui relève de la « navigation médiatique » (dans le sens où on l'entend ici).

Dans le flux continu de la télévision, nous sommes en outre capables de distinguer un film « de cinéma » des autres réalisations télévisuelles comme le journal d'information, les émissions de divertissement, les retransmissions sportives, les publicités ou même les séries télévisées. Nous situons ainsi le film que nous découvrons dans un paysage médiatique et cinématographique déjà élaboré, même si cette découverte nous amène parfois à remodeler certaines « cases » de ce paysage. Nous maîtrisons en effet une série d'indices génériques ou stylistiques qui nous permettent de caractériser et de catégoriser rapidement la plupart des films que nous voyons plus ou moins par hasard : c'est le cas en particulier de la fiction qui se signale par des traits comme l'absence de regard adressé à la caméra et l'indifférence générale des acteurs à la présence de cette caméra, la qualité de la photographie et des éclairages, l'ubiquité de la caméra, le caractère audible des voix ou encore la présence d'une musique d'ambiance à la sonorité amplifiée de façon idéale, même si tous ces traits ne sont pas nécessairement présents et si certains films jouent précisément sur les limites entre genres (comme le film C'est arrivé près de chez vous de Benoît Poelvoorde, Rémy Belvaux et André Bonzel imitant de façon parodique les caractéristiques d'un certain type de reportages télévisuels).

Mais d'autres comportements habituels des spectateurs relèvent également de la « navigation » : ainsi, beaucoup d'entre eux reconnaissent les noms des acteurs (ou des actrices) qui leur plaisent, et ils s'y réfèrent pour le choix de nouveaux films à voir. Semblablement, les enfants retrouvent avec plaisir les mêmes personnages de dessins animés, et les adultes sont souvent sensibles aux suites des réalisations à succès (Rambo, Alien, Star Wars, Halloween, Indiana Jones...). Les cinéphiles quant à eux préfèrent retenir les noms des cinéastes qu'ils élèvent au rang d'auteurs ou d'artistes, car ils les considèrent comme les véritables créateurs des films (au détriment des acteurs, des scénaristes et des autres techniciens qui ont participé à ce travail collectif). D'autres recourent à des genres de prédilection, parfois définis de manière très fine – thriller, film gore, burlesque, film d'auteur, cinéma expérimental, « steampunk », film biographique ou biopic, péplum, films de superhéros... –, pour parler d'un film, pour l'évaluer en comparaison avec d'autres, pour le situer éventuellement dans un ensemble plus large.

Catégoriser un film ou une œuvre d'art peut sembler réducteur, et les cinéastes comme d'autres artistes prétendent souvent se jouer des limites établies et réaliser des œuvres « inclassables ». Mais de telles affirmations méritent d'être nuancées sinon critiquées : il n'y a pas en effet de connaissance possible sans catégorisation, mais cela ne signifie évidemment pas que l'on mette les choses – et notamment les films – dans des « cases » étroites ou restrictives. On peut même dire qu'apprécier un film implique au contraire la maîtrise de catégories multiples et extrêmement affinées. Une comparaison, peut-être un peu caricaturale, permet d'éclairer ce point : alors que, pour une personne novice en matière d'œnologie, il n'y a guère que deux ou trois grandes catégories (vin blanc, vin rouge... et rosé), un amateur éclairé est quant à lui capable de distinguer différents vins selon leurs cépages, mais également selon leurs terroirs et même leurs millésimes. Bien entendu, un tel savoir s'acquiert progressivement, par une pratique de dégustation répétée (même si elle s'accompagne très généralement de la maîtrise d'un vocabulaire technique) et reste très variable selon les connaisseurs. Semblablement, un cinéphile est capable d'identifier un grand nombre de films différents, de distinguer des genres et des auteurs, de faire des nuances entre les œuvres d'un même cinéaste en fonction du moment de sa carrière où elles ont été réalisées. Un « amateur » est précisément celui qui est capable d'établir des distinctions dans un ensemble de productions perçues par d'autres de façon confuse comme un genre indistinct [28].

Rosetta

un film de Jean-Pierre et Luc Dardenne (1999)

Moi, Daniel Blake

un film de Ken Loach (2016)

Ces deux films qui mettent en scène des personnages socialement défavorisés seront facilement qualifiés de «réalistes», mais l'analyse filmique va précisément s'appuyer sur une comparaison entre ces deux films (et bien d'autres) pour déterminer leurs différences et définir ainsi leur spécificité propre.

Pour apprécier l'originalité d'un film, pour percevoir sa singularité, il faut précisément le comparer à l'ensemble des réalisations dont il se distingue de façon plus ou moins nette. L'analyse filmique ne peut donc pas se passer d'une « navigation » dans le paysage cinématographique pour souligner les traits distinctifs de l'œuvre envisagée. Cette navigation peut se faire à travers la filmographie d'un auteur comme Alfred Hitchcock dont on distingue classiquement la période britannique et la carrière à Hollywood, ou John Ford dont les westerns « classiques » (La Chevauchée fantastique, 1939, Sur la piste des Mohawks, 1939, La Poursuite infernale, 1946...) semblent s'éloigner des westerns plus tardifs, souvent perçus comme « crépusculaires », comme La Prisonnière du désert (1956), L'Homme qui tua Liberty Valance (1962) ou encore Les Cheyennes (1964) [29]. Mais l'histoire des genres cinématographiques doit également être prise en considération si l'on veut mesurer correctement l'originalité d'un film comme 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick qui, par la qualité de ses effets spéciaux, tranchait de manière décisive avec l'aspect médiocre des « séries B » caractéristiques de la science-fiction de l'époque. Bien entendu, un film n'appartient pas nécessairement à un seul genre, à une seule « catégorie », et 2001 prend place dans l'histoire de la science-fiction, mais constitue également un jalon important dans la carrière de Stanley Kubrick tout en récupérant une partie de l'héritage du cinéma expérimental de l'époque (qui se remarque notamment à travers le rythme très ralenti de certaines séquences ou le caractère volontairement énigmatique de l'ensemble).

L'analyse filmique suppose donc une certaine compétence en « navigation », en particulier la capacité à situer le film dans différents genres, dans différentes « séries » (par exemple l'œuvre d'un cinéaste), dans différentes « catégories », même si celles-ci doivent être considérées comme des constructions historiques et culturelles éminemment variables, souvent floues et aux frontières poreuses. On doit par ailleurs considérer qu'il s'agit là d'une véritable compétence – « se repérer dans le paysage cinématographique » – et non pas seulement d'une connaissance générale de l'histoire du cinéma (même si cette connaissance est indispensable) dans la mesure où il s'agit d'opérer des rapprochements pertinents entre le film analysé et d'autres réalisations qui peuvent paraître dans certains cas fort éloignées. Ainsi, à l'intérieur de l'œuvre d'un même cinéaste, il faut une réflexion complexe pour percevoir à la fois les innovations, mais aussi les continuités moins apparentes. On se souvient par exemple que les critiques des Cahiers du cinéma [30] ont érigé dans les années 1950 un cinéaste comme Howard Hawks au rang d'auteur alors que son œuvre était apparemment fort hétéroclite (western, comédie, film de guerre, film policier, drame, comédie musicale...) : ils devaient souligner par exemple la permanence du même type de personnages – des hommes porteurs d'une rigueur morale inaperçue mais obstinés à « faire le travail » ou à accomplir leur mission, quelles qu'en soient les conséquences –, l'importance d'un groupe d'individus qui se constitue dans l'épreuve, ou encore la présence de personnages de femmes libres, indépendantes, déterminées et prêtes à la confrontation avec leurs homologues masculins. Ces analyses aujourd'hui classiques peuvent être discutées, mais elles reposent sur un principe de « navigation » et permettent de souligner des traits ou des caractéristiques qui n'apparaissent qu'à travers un travail de comparaison filmique.

Stupeur et Tremblements

un film d'Alain Corneau (2003) avec Sylvie Testud

La Jeune Fille à la perle

un film de Peter Webber avec Scarlet Johansson (2003)

La beauté physique des actrices joue incontestablement un rôle dans leur carrière, mais seule une «navigation» à travers un grand nombre de films peut mettre ce phénomène en évidence de façon objective. Cette «prime» à la beauté joue également pour les acteurs masculins, même si c'est sans doute de façon moins nette, et on laissera aux lecteurs et lectrices le soin d'apprécier la présence de Colin Firth dans ce film.

Si le cinéaste comme auteur est une figure privilégiée par la critique cinématographique, on ne négligera par les carrières d'acteurs qui éclairent (au moins en partie) les choix de casting qu'opèrent précisément les réalisateurs (souvent avec l'aide de leurs assistants) : une figure aussi simple que celle du contre-emploi – l'acteur comique, Bourvil, incarnant un rôle dramatique dans le Cercle rouge de Melville, le modèle de la probité, Henry Fonda, jouant un vrai salaud, assassin d'enfant, dans Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone... – suppose que le spectateur connaisse un tant soit peu la carrière de l'acteur en cause.

De façon plus large, l'on remarque que le cinéma privilégie certains types d'acteurs – jeunes et élégants – et d'actrices – jeunes et jolies –, réduisant de fait le nombre de rôles dévolus aux personnes âgées ou au physique moins avantageux : un film comme The Lady In The Van de Nicholas Hytner avec Maggie Smith apparaît comme une exception dans le paysage cinématographique, et le choix d'une actrice comme Sylvie Testud dans Stupeur et tremblements d'Alain Corneau révèle a contrario combien les personnes au physique « ordinaire » ou « quelconque » sont sous-représentées à l'écran. Ces phénomènes semblent évidents, mais ils ne peuvent être réellement démontrés dans le cadre d'une analyse filmique isolée [31] : seule une « navigation » opérée dans l'ensemble du paysage cinématographique, telle que l'opèrent notamment les gender studies [32], permet de dépasser ces affirmations sommaires et de repérer comment se construisent ces représentations sociales et culturelles souvent complexes – toutes les actrices ne sont pas réduites au rang de ravissantes idiotes, ce qui n'empêche pas de multiples distorsions entre rôles masculins et féminins – qu'on peut alors qualifier de stéréotypes ou de clichés.

Le cinéma d'auteur se veut généralement en rupture avec les « clichés », les « ficelles » ou les « formules toutes faites » du cinéma « commercial ». Mais cela n'empêche pas qu'il reproduise certains stéréotypes sociaux, souvent de façon inconsciente ou souterraine. Ainsi, les cinéastes de la Nouvelle Vague ont mis en avant des actrices – Jean Seberg, Anna Karina, Bernadette Lafont ou même Brigitte Bardot... – dont le « naturel » tranchait avec l'apparence extrêmement travaillée des actrices de la génération précédente – Martine Carol, Danielle Darrieux, Simone Signoret... –, mais dont la beauté et le charme étaient également évidents. De façon plus anecdotique, on remarquera également que c'est un cinéma où les personnages masculins, mais aussi féminins fument beaucoup, se promenant très souvent la cigarette au coin des lèvres, une manie qui a perduré bien au-delà des années 1960 : si des raisons cinématographiques pouvaient expliquer cet état de fait – donner une apparence à la fois décontractée, adulte, concentrée et légèrement distanciée au personnage –, ce choix reproduisait également – sans doute de façon involontaire – l'image positive que les campagnes publicitaires des cigarettiers entendaient donner de leur produit. C'est en 1950 en effet qu'apparaissent les premières études scientifiques établissant la dangerosité du tabac et en particulier son influence sur l'apparition du cancer du poumon. L'image du tabac change à ce moment-là, passant de produit « sain » à celle d'un produit dangereux : mais prendre des risques est aussi une manière de s'affirmer – je n'ai peur de rien –, et c'est sans doute cette image-là que le cinéma va longtemps privilégier, en mettant en scène des jeunes gens insouciants, « rebelles », refusant de « calculer » ou de « s'économiser » comme leurs parents, prêts à affronter la mort à travers le geste léger et anodin de fumer une cigarette. On ne prétendra donc pas que les cinéastes de la Nouvelle Vague ou autres ont fait directement de la publicité pour le tabac, mais qu'ils ont plutôt joué sur certaines valeurs – ici la prise de risque – associées au tabac, même si au final ils ont contribué, de façon difficilement mesurable, à sa popularité.

La navigation dans le paysage cinématographique est, on vient de le montrer, nécessaire pour apprécier l'originalité esthétique plus ou moins marquée d'un film. Mais elle permet également d'analyser des phénomènes transversaux comme des thématiques plus ou moins largement représentées au cinéma. Un exemple classique est celui de la violence à l'écran. La perception de la violence d'un film dépendra pour une part de la sensibilité individuelle, mais elle est étroitement liée au contexte où elle apparaît, au genre du film, à l'époque où elle est mise en scène, à la « concurrence » qui peut également exister entre les films sur cette question. Les spectateurs ne seront certainement pas marqués de la même manière par des films d'horreur dits de série B ou par des films de guerre ayant une forte prétention réaliste comme Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg (1998) dont les vingt premières minutes de la reconstitution du débarquement allié en Normandie sont encore dans bien des mémoires.

L'évolution d'un genre comme le film de guerre hollywoodien est intéressante à analyser de ce point de vue : alors que la violence des combats est largement édulcorée dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, elle apparaîtra de manière inattendue au cours des années 1960 dans les foyers américains avec les reportages télévisuels sur la guerre du Viêt-nam. Ceux-ci imposeront par contrecoup au cinéma une représentation beaucoup plus sanglante de ce type d'événements dans des genres pourtant éloignés comme le policier (Bonnie and Clyde d'Arthur Penn en 1967) ou le western (La Horde sauvage de Sam Peckinpah en 1969 ou Soldier Blue de Ralph Nelson en 1970, critique à peine voilée du militarisme américain), puis dans les films de fiction retraçant l'un ou l'autre épisode de la guerre du Viêt-nam (Platoon d'Oliver Stone en 1987 ou Full Metal Jacket de Stanley Kubrick en 1987). C'est dans un tel contexte profondément modifié que Steven Spielberg mettra en scène un épisode déjà glorifié de la Seconde Guerre mondiale dans Le jour le plus long du producteur Darryl F. Zanuck, mais cette fois en ne masquant aucun trait de la violence et de la brutalité des combats, qu'il s'agisse des corps mutilés ou démembrés, du sang répandu, des blessures profondes et non soignables, des individus brûlés vifs ou encore des prisonniers brutalement abattus. Cette évolution historique, résumée ici de façon sommaire, permet de comprendre pourquoi on a estimé dans les années 1950 qu'un cinéaste comme Samuel Fuller avait donné dans ses films (J'ai vécu l'enfer de Corée et Baïonnette au canon, 1951) une représentation très réaliste et bien informée de la guerre de Corée, alors que ses films nous paraissent aujourd'hui très édulcorés par rapport aux films que l'on vient de citer : Fuller, qui avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, était allé aussi loin dans la représentation de la violence militaire que le permettait le système hollywoodien de l'époque, en privilégiant de multiples détails quotidiens [33] sans doute inspirés de sa propre expérience et absents des films plus « héroïques ». Il ne faudrait cependant pas conclure de manière simpliste à une représentation de plus en plus « réaliste » ou de plus en plus « sanglante » de la violence au cinéma, d'abord parce que certains films anciens ont pu dans des genres précis – le documentaire avec Nuit et Brouillard d'Alain Resnais en 1956 ou le film d'horreur avec les Yeux sans visage de Georges Franju [34] en 1960 – montrer des images proprement insoutenables, et parce qu'ensuite le genre du film – film d'horreur, film gore, film de guerre, film policier, film de fiction ou film à prétention réaliste, comédie parfois... – modifie grandement notre perception du caractère plus ou moins insupportable de la mise en scène de la violence.

L'analyse filmique étudiera bien sûr la manière spécifique dont chaque film représente la violence, mais on voit bien qu'elle ne peut faire abstraction de toutes les autres images et représentations de la violence – filmiques, mais aussi télévisuelles, vidéographiques, photographiques, littéraires, artistiques... – avec lesquelles les spectateurs ne manqueront pas d'établir des comparaisons. Ainsi, en situation d'animation, il est intéressant de demander aux participants non seulement de juger du degré de violence du film abordé (et d'analyser les procédés utilisés), mais également de citer les « images » qui ont le plus marqué leur mémoire et qui leur servent d'une certaine manière d'étalon de mesure : l'expérience (même limitée [35]) montre que beaucoup de spectateurs citent des films d'horreur qu'ils ont vus enfants ou jeunes adolescents sous la pression de compagnons plus âgés ; mais beaucoup citent également les images des camps de concentration nazis dont l'impact est aujourd'hui encore particulièrement fort. La navigation, surtout quand elle se fait de manière explicite, permet ainsi d'opérer des comparaisons plus ou moins pertinentes entre différents films ou objets médiatiques extrêmement divers et de mettre en évidence des principes de structuration et de hiérarchisation : il est clair par exemple que des images authentiques (ou supposées telles) auront un plus grand poids que des films de fiction, aussi spectaculaires soient-ils.

La Haine

un film de Mathieu Kassovitz (1995)

et ci-dessous la couverture d'un magazine belge paru à la même époque

La navigation, telle qu'illustrée dans l'exemple précédent, prenait déjà en compte des médias de différents types, cinéma mais aussi télévision et photographie. Le cinéma n'est pas un monde clos, même s'il s'agit d'un champ de production relativement autonome, et chaque film apparaît dans un paysage médiatique par rapport auquel il prend position, même si c'est de façon peu explicite. Quand Mathieu Kassovitz réalise en 1995 la Haine où il raconte la journée de trois jeunes de banlieue dont l'errance se terminera tragiquement par la mort violente d'un des trois protagonistes abattu par un policier, le film s'inscrit dans un contexte médiatique dominé par la question des « banlieues » (françaises) secouées par des émeutes, mais également marquées par la répétition des « bavures » policières. Le film de Kassovitz [36] prend cependant le contrepied des reportages télévisuels de l'époque à la recherche d'images frappantes ou spectaculaires (notamment de voitures incendiées), et il débute précisément quand l'émeute de la veille est terminée : c'est une journée « normale » qui commence, et elle ne sera ponctuée que d'événements quotidiens et banals (même s'ils sont significatifs d'un climat plus large). Et le film se terminera par une nouvelle bavure policière dont on ne verra cependant pas les conséquences. Le point de vue du cinéaste est évidemment très proche de celui de ces trois jeunes (même s'ils ne prétendent pas représenter l'ensemble de la jeunesse des banlieues comme on a pu le reprocher indûment à Kassovitz) et constitue une prise de position politique (au sens fort) à l'opposé de la vision des médias télévisuels, qui était à la fois superficielle (« les banlieues brûlent ») et proche du pouvoir étatique (« les Français moyens ont peur... ») [37].

L'exemple paraît sans doute évident dans la mesure où la situation [38] évoquée dans le film est bien connue d'une majorité de spectateurs. Mais la relation peut être beaucoup moins explicite, et c'est alors aux spectateurs d'imaginer les différents contextes permettant d'éclairer le sens du film envisagé. Dans le Fils réalisé en 2002, Jean-Pierre et Luc Dardenne imaginent un formateur en menuiserie prenant en apprentissage un jeune adolescent dont on comprend bientôt qu'il est le meurtrier de son fils ! Tout le film va jouer sur une tension créée par notre interrogation sur les intentions muettes d'Olivier, le personnage principal : veut-il se venger ? veut-il punir le coupable ? veut-il comprendre l'adolescent mutique ? L'issue de l'intrigue sera cependant une forme de pardon, sans doute ambigu, mais dont le sens s'éclaire si l'on compare le film des Dardenne à d'autres films en apparence très éloignés et d'un genre tout à fait différent, à des bandes dessinées ou même à des faits divers rapportés par la presse. Le thème de la vengeance est en effet extrêmement présent dans les médias et au cinéma en particulier [39] : au moment de la sortie du Fils, les spectateurs pouvaient se rappeler des films comme Un justicier dans la ville de Michael Winner (avec Charles Bronson, 1974, vu et revu à la télévision), Josey Wales hors-la-loi de Clint Eastwood (1976), Gladiator de Ridley Scott (2000, avec Russell Crowe), Payback de Brian Helgeland (1999, avec Mel Gibson) et bien d'autres titres encore. Bien que très différents, tous ces films présentaient certaines constantes comme un fort manichéisme qui fait du coupable dont le héros cherche à se venger un être foncièrement mauvais et détestable, ainsi qu'une impossibilité d'utiliser des moyens légaux, ce qui oblige le personnage à recourir à une vengeance individuelle. Par ailleurs, en Belgique, l'affaire Dutroux était encore dans toutes les mémoires, ayant révélé notamment de graves carences judiciaires et suscité une forte indignation dans l'opinion publique. On peut parler d'un contexte latent de légitimation de la vengeance par la fiction cinématographique, mais aussi par le traitement médiatique des faits divers, contexte dans lequel le film des Dardenne apparaît comme porteur d'un questionnement sur la nature du mal et la manière d'y réagir: là où un discours manichéen domine, ils vont au contraire chercher à susciter une suspension au moins temporaire du jugement moral [40]. La comparaison entre le Fils et les autres films évoqués doit alors se faire au niveau du « contenu » (intrigue, propos du film, point de vue des différents cinéastes...), mais également de l'esthétique cinématographique : là où un cinéma bavard explicite de façon très claire les motivations des personnages et souligne la nature foncièrement mauvaise des criminels mis en scène, la caméra des Dardenne suit au plus près Olivier, un personnage mutique, dont les gestes nous sont montrés de façon brute et ambiguë. Proches du personnage, nous sommes pourtant obligés de nous interroger sur ses motivations et de suspendre comme lui notre jugement sur le personnage qui lui fait face, le jeune Francis dont la nature « criminelle » est également questionnée. La comparaison entre films appartenant à des genres très différents (cinéma d'auteur/cinéma d'aventures spectaculaires) relève donc de la « navigation » au sens entendu ici et révèle la portée signifiante de styles cinématographiques (explicite/distancié) très contrastés.

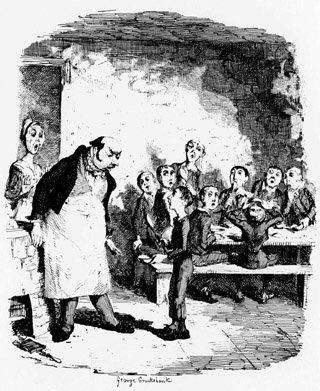

Oliver Twist

un film de Roman Polanski (2005)

Une illustration de George Cruikshank pour le roman de Charles Dickens