Une étude en éducation permanente

réalisée par Les Grignoux

Trois thèses

(paradoxales)

sur le cinéma

par Michel Condé

Cliquez ici pour obtenir une version pdf facilement imprimable de ce document![]()

Le cinéma est depuis ses origines une réalité complexe puisqu'il s'agit tout à la fois d'une invention technique qui est encore aujourd'hui sujette à évolution (par exemple avec la généralisation des projecteurs numériques dans les salles dans le courant des années 2000), d'une activité de réalisation de films qui est passée rapidement d'un stade artisanal à une production industrielle symbolisée par « l'usine à rêves » à Hollywood, de nombreux circuits de diffusion à travers des supports multiples et différenciés (la salle de cinéma d'abord, puis la télévision à partir des années 1950, les cassettes vidéos à la fin du XXe siècle, puis le DVD et le Blu-ray®, enfin toutes les formes de vidéo numérique utilisées à travers en particulier le réseau Internet à l'aube du XXIe siècle). C'est aussi et surtout un loisir pour des millions de spectateurs qui voient des films en salle mais également à la télévision et sur écrans numériques : difficile à mesurer à cause notamment de la multiplicité des supports possibles un film téléchargé n'est pas nécessairement un film vu, et l'on peut s'assoupir devant sa télévision cette consommation reste massive et concerne une grande majorité de la population dans les pays occidentaux, même si elle est à présent concurrencée par d'autres formes de loisir comme le jeu vidéo.

Enfin et c'est ce qui nous retiendra plus particulièrement ici , le cinéma est l'objet de nombreux discours de nature critique, savante ou simplement spontanée comme quand des spectateurs échangent leurs impressions au sortir de la salle. Ces discours sont évidemment multiples tout le monde n'a pas le même avis sur le même film , diversifiés une thèse universitaire n'a pas le même statut qu'une opinion émise sur un site web ou qu'une promotion publicitaire et contrastés les critiques peuvent se disputer à propos du même film . À l'intérieur de cet ensemble de discours hétérogènes s'est constitué cependant progressivement un savoir sur le cinéma, savoir plus ou moins savant, plus ou moins argumenté, plus ou moins fondé : très tôt apparaissent des « théories » du cinéma cherchant aussi bien à définir la spécificité du cinéma par rapport aux autres arts qu'à défendre certaines formes ou certaines conceptions du cinéma, et qui se renouvelleront au cours du xxe siècle, analysant les évolutions de ce moyen de communication, mais l'influençant également dans une certaine mesure.

Pour ne prendre que le cas de la France, on peut citer les noms de Louis Delluc ou de Jean Epstein, défenseurs d'un nouveau concept de « photogénie » dans l'entre-deux-guerres, celui d'André Bazin dans les années 50 dont le recueil d'articles Qu'est-ce que le cinéma ? (publié peu après sa mort en 1959) marque aujourd'hui encore les esprits tout en apportant une légitimité à la Nouvelle Vague des années 1960, ceux de Serge Daney ou de Christian Metz dans les années 1980, qui tous sans doute adoptent des points de vue différents mais visent à déterminer la nature profonde (ou l'essence, la structure, la singularité) du cinéma.

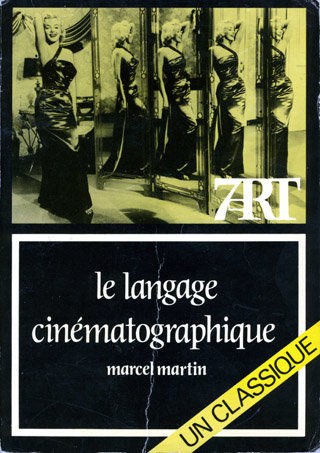

Même si ces analyses théoriques n'ont pas été lues par tout le monde, elles ont été largement diffusées au-delà des cercles savants souvent sous une forme sommaire et simplifiée, proche parfois du simple slogan : ainsi, peu de spectateurs se récrieront à l'idée que le cinéma serait un art, et beaucoup admettront sans difficulté qu'il existe un « langage cinématographique » ou que le cinéma est un « art de l'image ». En outre, certaines de ces évidences, qui ne se sont souvent imposées qu'après de longs combats symboliques, ne sont plus questionnées en tant que telles de manière théorique et semblent admises et partagées par l'ensemble du monde savant (universitaires, critiques, spécialistes du cinéma). Et elles se retrouvent enfin dans le champ de l'éducation permanente (ou scolaire) qui prétendra par exemple éduquer à l'image, apprendre à maîtriser le « langage cinématographique » ou encore faire découvrir le cinéma comme art à des spectateurs supposés peu formés ou mal formés.

Il faut immédiatement préciser à ce propos que le « monde savant » ne forme pas un ensemble homogène, même si des personnes relativement extérieures peuvent avoir une telle impression : la notion d'art par exemple est l'une des plus discutées qui soient et a fait l'objet de questionnements et même de critiques radicales dans un champ comme celui de la sociologie de la culture. Et si l'on considère plus précisément les études cinématographiques, l'on constate qu'il s'agit d'un domaine très éloigné d'une science unifiée qui partagerait des principes épistémologiques communs : les « écoles » sont diverses, parfois farouchement opposées, définissant de manière contradictoire des notions fondamentales comme le cinéma, l'image ou la représentation. Il apparaît d'ailleurs rapidement que les enjeux de ces conflits ne sont pas uniquement théoriques et concernent la manière même de faire du cinéma : pour ne reprendre que le cas d'André Bazin, sa conception célèbre de la photographie et du cinéma comme un art ontologiquement réaliste avait pour objectif, dans une perspective foncièrement critique (et non analytique), de valoriser certains films et certains auteurs (comme Orson Welles) au détriment d'autres films et d'autres réalisateurs.

Toute démarche éducative en matière de cinéma s'expose ainsi aux risques d'une vulgarisation mal maîtrisée, négligeant les véritables enjeux des prises de position dans le champ de la théorie ou de la critique cinématographique, méconnaissant la diversité des recherches et des avancées savantes, ignorant les questionnements qui traversent un domaine du savoir qui reste largement hypothétique, peu défini et ouvert à une diversité de points de vue[1]. De manière assez classique, les spécialistes du domaine reprocheront alors aux éducateurs leur manque de compétence théorique, leurs simplifications et dans certains cas leur dogmatisme presque naïf.

La réflexion proposée ici ne consistera cependant pas à parcourir les dernières recherches sur le cinéma mais plutôt à susciter un questionnement plus général sur certaines évidences largement partagées et plus fondamentalement sur la validité épistémologique de notre savoir sur le cinéma : autrement dit, que savons-nous vraiment du cinéma ? que savons-nous exactement sur la réalisation des films mais également sur leur réception ? quelles sont également les limites de notre connaissance du cinéma ? dans la masse diversifiée des connaissances sur le cinéma (ou de ce qui se prétend comme tel), qu'est-ce qui est avéré ? qu'est-ce qui est problématique ? qu'est-ce qui est hypothétique et qu'est-ce qui est certainement faux ou totalement subjectif ?

Prétendre répondre de manière définitive à toutes ces questions serait bien sûr présomptueux et même naïf, et notre objectif sera finalement beaucoup plus modeste. La réflexion proposée s'appuiera sur un fait incontestable, à savoir que le cinéma est un objet social historiquement constitué, c'est-à-dire que, loin de se réduire à une définition simple[2], il est composé de multiples dimensions technique, économique, artistique, créative souvent hétérogènes, et qu'il « rassemble » des réalisations extrêmement diverses et soumises à de grandes variations il suffit de considérer des genres aussi différents que le documentaire et la fiction, des techniques aussi évolutives que le cinéma muet, le parlant, le film en couleur, la 3D . Cependant pour « produire » un savoir sur un tel objet, il est nécessaire d'adopter un point de vue qui permet d'en réduire la complexité. Ce point de vue peut d'ailleurs ne pas être de nature strictement « scientifique » et être, comme on l'a déjà dit, tout à fait partisan : en définissant le cinéma comme un art ontologiquement réaliste, André Bazin éliminait du champ de sa réflexion non seulement un grand nombre de films de fiction (ne serait-ce que les films fantastiques ou de science-fiction) mais également toute la production des dessins animés. Cette limitation du point de vue n'invalide pas les conclusions d'André Bazin ou celles de tout autre analyste, mais elle implique que certains aspects du cinéma seront nécessairement négligés, sous-estimés, et surtout elle ne permet pas d'invalider un point de vue inverse ou concurrent : c'est ce que devait d'ailleurs faire Edgar Morin en étudiant Le Cinéma ou l'homme imaginaire, une étude qui prenait pratiquement le contre-pied de thèses baziniennes en mettant l'accent sur le caractère foncièrement fantasmagorique du spectacle cinématographique.

L'on propose donc ici de considérer les thèses générales sur le cinéma (sur sa nature, son essence ou sa structure supposée) moins comme des énoncés vérifiables ou falsifiables que comme des décisions ou des a priori épistémologiques qui permettent de définir un point de vue et d'orienter la recherche ou l'analyse : « Qu'observe-t-on si l'on suppose que le film est un art foncièrement réaliste ? » dirait André Bazin, tandis qu'Edgar Morin partirait de l'hypothèse inverse selon laquelle le cinéma est d'abord et avant tout une machinerie mentale. Si de telles décisions épistémologiques ne sont pas en soi critiquables et qu'elles sont même nécessaires pour la cohérence de l'analyse[3], elles ne doivent pas être admises comme des évidences ou des vérités établies, ni masquer le fait que d'autres points de vue sont possibles sur le même objet. Une telle prudence est particulièrement nécessaire dans une perspective éducative qui ne doit pas consister à imposer une conception univoque du cinéma et qui doit prendre en considération la complexité même de l'objet qui se reflétera à travers la diversité des réactions des spectateurs que l'on vise ou viserait à éduquer

C'est à une telle démarche que l'on s'attachera à présent à travers une réflexion sur trois thèses largement partagées dans le domaine du cinéma et qu'on a déjà brièvement évoquées, à savoir que le cinéma serait un art, qu'il existerait un langage cinématographique spécifique et enfin que le cinéma serait avant tout un art de l'image. Ce que l'on propose à présent, c'est précisément de prendre le contre-pied de ces affirmations trop facilement admises pour en montrer les limites implicites. Les thèses paradoxales défendues ici ne le sont donc pas en tant que supposées vérités elles ne sont sans doute ni plus ni moins vraies que les thèses inverses mais comme d'autres points de vue possibles sur cet objet complexe qu'est le cinéma. De manière générale cependant, l'approche proposée ici, qui vise à souligner la complexité de l'objet cinéma et donc la diversité des points de vue possibles sur lui, s'appuie sur les acquis des sciences humaines et historiques concernant cet objet (même si l'on ne prétendra pas maîtriser l'ensemble des savoirs en ce domaine) et n'a pas de visée partisane, notamment en matière esthétique : il ne s'agit pas de défendre (ou de rejeter) certaines réalisations cinématographiques, certains genres ou certains auteurs, mais simplement de mieux comprendre ce qu'est le cinéma.

Enfin, l'on s'attachera dans une perspective d'éducation permanente aux conséquences que ces réflexions épistémologiques peuvent avoir sur toute démarche éducative dans le domaine du cinéma (en se limitant cependant aux spectateurs « ordinaires » de cinéma sans visée professionnalisante).

Depuis que Ricciotto Canudo a inventé au début du xxe siècle l'expression de Septième Art[4], cette conception du cinéma s'est largement diffusée et popularisée aussi bien auprès du large public que dans le monde de la critique : on parle couramment aujourd'hui de cinémas d'art et essai en France, la notion fait d'ailleurs l'objet d'une définition juridique précise, et les films repris sous ce label sont déterminés par un collège conjoint du CNC et de l'AFCAE[5] , ce qui signifie bien qu'un certain nombre de réalisations sont considérées comme des œuvres artistiques même si toutes ne le sont pas. De manière assez générale, cette conception oppose le monde de l'art censé obéir à des exigences propres d'expressivité[6] au monde de l'argent et du commerce symbolisé par Hollywood et ses productions à grand spectacle : selon les époques, critiques, théoriciens ou cinéastes ont défendu différentes conceptions artistiques, et des réalisations d'abord considérées comme « commerciales » ainsi les films de Hitchcock ont pu faire l'objet d'une spectaculaire réévaluation ce sont les critiques des Cahiers du Cinéma, Rohmer, Chabrol, Truffaut qui ont promu Hitchcock au statut d'auteur , tandis que d'autres étaient brutalement déconsidérées (comme les films de « la qualité française » mis à mal par les mêmes critiques), mais il est rare que l'on mette en cause la définition même du cinéma comme art.

Andrea Mantegna, Lamentation sur le Christ mort (v 1480-1490). Milan, Pinacothèque de Brera

Andrea Mantegna, Le Calvaire (1479). Paris, Musée du Louvre.

On remarque sur le détail reproduit ci-dessous la jambe du soldat en forte perspective, comme l'est le corps du Christ mort: ce type de comparaison entre deux tableaux du même peintre suppose que l'on porte un regard esthétique sur ces œuvres qui ne sont plus considérées seulement dans une perspective religieuse.

Une comparaison un peu plus approfondie avec d'autres arts révèle cependant des différences importantes, notamment dans le rapport que les spectateurs entretiennent avec le cinéma. De façon sommaire, on peut considérer que la peinture est un art depuis la Renaissance italienne alors que jusque-là elle avait essentiellement une fonction d'illustration religieuse. La « Lamentation sur le Christ mort » d'Andrea Mantegna (vers 1480) permet de comprendre facilement cette évolution même s'il ne faut sans doute pas considérer cette œuvre comme un moment de rupture décisive (qui fut en fait progressive). Il s'agit évidemment d'une peinture religieuse, dont le sujet éminemment religieux était bien connu des spectateurs susceptibles à l'époque de voir ce tableau. Mais ce qui importe avec cette peinture, on le comprend aisément, ce n'est pas le thème, ce n'est pas de susciter ou de réchauffer la foi des croyants (comme c'était le cas des peintures ou sculptures médiévales dans les églises romanes ou gothiques), mais c'est la manière de représenter cette scène connue, c'est l'originalité de la représentation du corps du Christ mort dans un raccourci saisissant, dramatique, inhabituel[7].

Mais, pour percevoir cette originalité, il faut comparer ce tableau à d'autres tableaux sur le même sujet ou sur un sujet équivalent : cela signifie qu'on passe du monde de la religion avec ses églises, ses architectures imposantes, ses Christ en croix, ses espaces sacrés et réservés, à un autre monde, le monde de l'art, le monde de la peinture qui a son histoire propre et où l'on va mettre en relation Mantegna et Giotto, Mantegna et Botticelli, Mantegna et Rubens C'est une évolution qui a certainement pris des siècles, mais avec ce tableau, de façon très visible, l'intérêt du spectateur passe de l'objet de la représentation le Christ mort à la représentation picturale elle-même, à la manière de représenter, à la manière de peindre. Nous passons ici de la peinture religieuse à la peinture d'art, de l'image à l'art et c'est intimement lié à cette transformation à la figure nouvelle de l'artiste, un individu singulier, qui propose à travers ses œuvres une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de représenter les choses. Si nombre de peintures médiévales sont anonymes, nous savons que ce « Christ mort » est de Mantegna, un artiste dont le nom figure désormais en bonne place dans toutes les histoires de l'art.

D'un côté, il y a cette nouveauté, l'art de la représentation, ainsi que cette figure nouvelle qui émerge à la Renaissance, l'artiste, mais, de l'autre, il y a un nouveau « regardeur », un nouveau type de spectateurs qui ne sont plus des croyants (en tout cas, il ne faut pas être croyant pour apprécier le tableau de Mantegna) mais qui sont devenus des amateurs d'art. Un amateur est quelqu'un qui s'intéresse non plus de façon prioritaire à l'objet de la représentation, mais à la manière de représenter, à l'art, à l'artiste, à sa manière de faire.

Les deux sont évidemment liés : l'art en tant que tel, c'est-à-dire cette priorité donnée à la manière de faire, à la manière de représenter les choses, ne peut pas émerger s'il n'y a pas de l'autre côté ce nouveau type de spectateurs, les amateurs d'art qui sont capables de reconnaître et d'apprécier cette manière de faire. Mais il faut remarquer que ces amateurs d'art sont une minorité. Une minorité d'abord pour des raisons économiques puisque seules des personnes fortunées les mécènes, l'aristocratie italienne, puis les bourgeois fortunés peuvent se payer ce genre de tableau pour leur plaisir personnel. Mais surtout pour des raisons culturelles, idéologiques, psychologiques : tout le monde n'aime pas la peinture. Les raisons en sont complexes : c'est une question de goût personnel, de formation, d'éducation, de familiarité avec le monde de l'art Mais il est certain que les amateurs d'art, les amateurs de peinture représentent une minorité de la population, une minorité importante, mais une minorité tout de même. Les files devant certains musées ou lors de grandes expositions ne doivent pas faire illusion. Les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français révèlent que seulement 24% d'entre eux ont fréquenté au cours des 12 derniers mois une exposition temporaire de peinture ou de sculpture et seulement 30% un musée. Et il y a évidemment une différence entre visiter de façon occasionnelle une expo ou un musée, sinon même par hasard, et aimer véritablement la peinture comme art.

Andy Warhol, Sans titre (d'après Marilyn Monroe) (1967).

Un véritable amateur de peinture ne se contente pas de regarder et d'apprécier un tableau en déclarant que c'est beau ou que c'est joli ; il s'intéresse à la manière de faire de l'artiste, il s'interroge sur les motivations de l'artiste, il compare ce tableau à d'autres tableaux qu'il connaît, il compare la démarche de cet artiste dont il contemple l'œuvre à celle d'autres artistes dont il a connaissance. Regarder une « Marilyn » d'Andy Warhol, ce n'est évidemment pas admirer le portrait d'une jolie femme, c'est comprendre la démarche artistique d'Andy Warhol, c'est percevoir la dimension ironique de ce portrait, c'est comprendre la part de provocation dans le fait d'utiliser une image de type médiatique dans ce qu'était le monde de l'art des années 1960 à New York, c'est percevoir les décalages picturaux et idéologiques (ou sémiotiques) que Warhol fait subir à cette image banale en la transformant en sérigraphie. On peut très bien ne pas aimer cette peinture, mais l'amateur fera clairement la distinction entre son goût personnel et le jugement qu'il peut porter sur tel ou tel artiste et sur la place qu'il occupe dans l'histoire de l'art.

C'est également pour cela que la peinture comme art s'accompagne depuis la Renaissance d'un discours sur l'art, sur la peinture, les peintres et l'histoire de l'art. Ce discours aura précisément pour rôle de révéler ce qui n'est pas immédiatement visible. Et ce qui n'est pas immédiatement visible, c'est la manière de faire de l'artiste, l'art de la représentation qui tend, pour le regard non éduqué, à s'effacer au profit de l'objet de la représentation, c'est la démarche de l'artiste qui doit être nécessairement reconstituée, imaginée à partir des traces laissées sur le tableau (la touche sur le tableau nous permettant d'imaginer le geste de l'artiste), ce sont aussi ses intentions qui ne sont évidemment pas directement lisibles dans le tableau (comme la « Marilyn » de Warhol), c'est enfin l'histoire de l'art qui nous permet de situer l'œuvre dans son contexte, d'en percevoir l'originalité (ou l'absence d'originalité) à l'époque où elle apparaît. Bien entendu, les amateurs ont une connaissance très variable de cette histoire de l'art, connaissance largement subjective qui dépend de leur formation, de leurs goûts, de leurs détestations également, de leur éducation, de leurs rencontres et de leur propre parcours dans le monde de l'art

Si l'on compare le cinéma et la peinture, l'on voit apparaître une série de différences significatives.

Tout le monde voit des films, que ce soit en salles, à la télévision ou sur écran d'ordinateur. Dans la même enquête sur les pratiques culturelles des Français, 23% seulement de foyers déclarent ne pas posséder de DVD, 39% en possèdent entre 1 et 29, et 38% en possèdent plus de 30! Et si l'on regarde les tranches d'âge, seuls 4% des jeunes entre 15 et 24 ans déclarent ne jamais regarder ou presque jamais regarder de DVD ou de cassette vidéo. Et même les salles de cinéma, qui souffrent pourtant de la concurrence de la télévision, des DVD et du piratage sur Internet, sont largement fréquentées par les jeunes dont moins de 15% déclarent ne pas être allés une seule fois au cinéma au cours des 12 dernier mois.

Mais, parmi tous ces spectateurs, très peu s'intéressent à la manière de faire du cinéaste, très peu s'interrogent sur la représentation cinématographique, sur l'art de la mise en scène, sur le propos, la démarche ou les intentions de l'auteur du film. La plupart ignorent d'ailleurs le nom du réalisateur du film qu'ils vont voir ; ils ignorent surtout comment un film est fait ou bien ils n'en ont qu'une idée extrêmement sommaire ; ils ne savent pas quel est le processus de réalisation, quels sont les intervenants ou les équipes de réalisation, quels sont les outils, les matériaux, les contraintes, les libertés dont dispose un cinéaste. Les incompréhensions et les mécompréhensions sont fréquentes et parfois très importantes : il suffit qu'un film de fiction se présente comme une œuvre « réaliste » pour que certains spectateurs croient en l'absence presque totale de mise en scène et même de trucage (certains spectateurs ont pu croire ainsi que l'acteur jouant un enfant battu avait été réellement frappé, ou qu'une actrice jouant un personnage atteint d'un cancer était réellement malade).

Qu'apprécient-ils alors au cinéma ? La réponse à cette question est bien connue : la plus grande partie de spectateurs va au cinéma ou voit des films sur écran de télévision ou d'ordinateur pour se distraire. Le cinéma est avant tout un loisir, et le critère d'évaluation le plus largement répandu est celui du plaisir immédiat du spectateur : j'aime ou je n'aime pas le film que je viens de voir. Il peut s'agir d'un plaisir paradoxal comme l'effroi ou la peur qu'on peut ressentir à la vision d'un film d'horreur, mais ça reste un plaisir (pour ceux du moins qui apprécient ce genre de films).

Or ce plaisir dépend très largement de l'histoire mise en scène, de ce qui est montré, de ce qui est représenté, de ce qui est raconté On admire un héros de cinéma parce qu'il est fort, puissant, intelligent ou cynique, on rit parce que l'histoire est parsemée de gags et de bons mots ou que certains personnages sont ridiculisés, on est pris par un suspense dont on attend avec impatience l'issue Il n'est pas facile sans doute de clairement distinguer comme en peinture entre l'objet de la représentation et la manière de le représenter : l'histoire racontée (quand il s'agit d'une fiction cinématographique) fait partie de l'art du cinéma ; il y a de bonnes et de mauvaises histoires, et il y a de bonnes et mauvaises manières de les raconter Et il est certain que la mise en scène cinématographique contribue grandement au plaisir du spectateur : certains gags tombent à plat, mais il y a aussi des effets spéciaux à couper le souffle et un bon thriller suppose une mise en scène « efficace ». Donc la manière de faire a une grande importance au cinéma.

Mais le plaisir du spectateur ne dépend pas d'une interrogation sur ce travail de mise en scène ; le spectateur n'a pas besoin de s'intéresser au processus de réalisation, ni à la démarche du cinéaste, ni de porter attention aux cadrages, à l'utilisation de la lumière ou de la couleur, ni même de se préoccuper de la direction d'acteurs, pour éprouver un plaisir immédiat comme spectateur. Il lui suffit de percevoir le film et d'en ressentir les effets pour éprouver un tel plaisir.

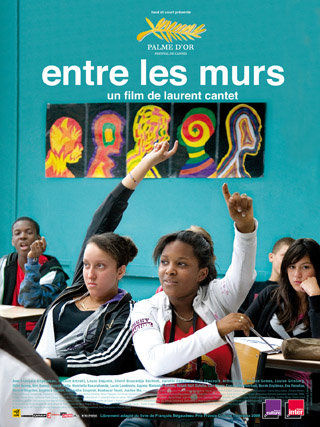

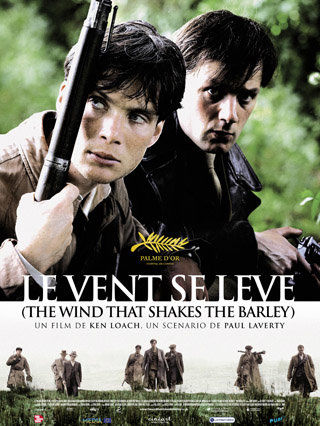

Même lorsqu'on considère un public particulier, celui des salles d'art et essai, qui est un public minoritaire, on constate qu'il s'intéresse assez peu à l'art cinématographique proprement dit (la mise en scène, la direction d'acteurs, le montage) et qu'il est surtout attentif aux thèmes, généralement sérieux, des films réputés d'art et essai, à leurs propos, au réalisme supposé de leur représentation, au message qu'ils veulent éventuellement faire passer. Si l'on considère quelques films qui ont reçu au cours de la dernière décennie la Palme d'Or au Festival de Cannes, on remarque que Le Vent se lève de Ken Loach (The Wind That Shakes the Barley, 2006) retrace les combats pour l'indépendance irlandaise et la guerre civile qui s'en est suivie, Amour de Haneke (2012) aborde la question dramatique de la fin de vie, Entre les murs de Laurent Cantet (2008) décrit de façon très réaliste la vie dans un collège français, 4 mois, 3 semaines, 2 jours de Cristian Mungiu (2007) évoque la situation difficile des jeunes femmes confrontées à l'avortement dans la Roumanie de Ceausescu, L'enfant des frères Dardenne (2005) décrit la perte des repères moraux fondamentaux chez des jeunes en grande précarité sociale et l'on devine facilement que les spectateurs qui ont aimé ces films étaient surtout sensibles à ces différentes thématiques : les discussions d'après vision, telles qu'elles se déroulent spontanément, portaient essentiellement sur les thèmes du film, sur leur aspect dramatique, sur les émotions qu'elles induisent, bien plus que sur le travail cinématographique des différents réalisateurs. Autrement dit, pour ce type de spectateurs, le cinéma est essentiellement compris comme un moyen de communication, et ce qui les intéresse prioritairement, c'est le contenu du message.

Ainsi, ce n'est sans doute qu'une toute petite minorité de spectateurs notamment des étudiants qui se préparent à exercer des métiers dans le domaine du cinéma qui s'intéressent à l'art cinématographique en tant que tel, qui connaissent même de façon partielle le processus de réalisation cinématographique, qui s'interrogent sur la manière de faire du cinéma, qui maîtrisent plus ou moins bien l'histoire du cinéma et qui peuvent comparer le film vu avec d'autres films notamment du même réalisateur, même si les sujets abordés sont complètement différents. Mais la grande majorité des cinéastes il y a des exceptions ne travaille pas uniquement pour ces spectateurs avertis, et leurs réalisations s'adressent à un public élargi, non professionnel.

Sans doute cette distinction entre différents publics et différents points de vue possibles sur le cinéma n'est pas aussi exclusive qu'elle n'est décrite ici, et le niveau moyen d'éducation augmentant dans la plupart des pays développés (avec notamment l'allongement de la durée des études), de plus en plus de spectateurs sont sensibles à la dimension artistique (ou à certains aspects artistiques) du cinéma. Mais on ne saurait affirmer qu'une telle conception est dominante ni surtout la seule légitime.

Le Diable au corps de Claude Autant-Lara (1947)

Les définitions de l'art, qu'il soit cinématographique ou autre, sont objet de disputes, et il serait sans doute naïf de prétendre, comme éducateur, édicter des normes en la matière. Dans les années 1950 par exemple, le cinéma dit de la qualité française dont Claude Autant-Lara était un des représentants est très généralement loué par la critique, mais en 1954 François Truffaut publie un article virulent contre «Une certaine tendance du cinéma français» (Cahiers du Cinéma, 31, janvier 54) où il dénonce en particulier l'importance prise dans cette tradition par les scénaristes comme Aurenche et Bost au détriment des auteurs de cinéma comme Renoir ou Bresson. Et il conclut : « Eh bien je ne puis croire à la co-existence pacifique de la Tradition de la Qualité et d'un cinéma d'auteurs. Au fond Yves Allegret, Delannoy ne sont que les caricatures de Clouzot, de Bresson. Ce n'est pas le désir de faire scandale qui m'amène à déprécier un cinéma si loué par ailleurs. Je demeure convaincu que l'existence exagérément prolongée du réalisme psychologique est la cause de l'incompréhension du public devant des oeuvres aussi neuves de conception que Le Carrosse d'or, Casque d'or, voire Les Dames du Bois de Boulogne et Orphée. »

Qu'est-ce que cette affirmation le cinéma n'est pas un art implique alors d'un point de vue éducatif (notamment dans le cadre de la formation permanente) ?

Cela signifie que les spectateurs, jeunes ou moins jeunes, voient des films de leur propre initiative, ont une opinion sur les films qu'ils voient, ont des critères d'appréciation qui leur sont propres et vont porter spontanément un jugement sur tout film qui leur sera éventuellement proposé. Dès lors, l'enseignant, l'éducateur ou l'animateur, qui voudrait imposer des choix cinématographiques en se basant sur des critères artistiques, risque bien de se voir opposer une fin de non-recevoir.

Concrètement, cela signifie que montrer un film en prétendant que c'est un bon film, parce que, comme adulte, comme cinéphile ou comme critique averti, je sais ou je saurais ce que c'est un bon film est une naïveté pédagogique, car les spectateurs ont déjà un avis, ils ont des critères qui sont peut-être différents de ceux des critiques mais qui sont aussi pertinents et aussi légitimes. Défendre le cinéma comme art ou simplement prétendre savoir ce qu'est un bon film revient ainsi à imposer un arbitraire pédagogique qui risque bien dans un certain nombre de cas de susciter des réactions négatives de rejet et d'incompréhension. Une des plus grandes maladresses éducatives que l'on puisse commettre dans une telle perspective éducative consiste à vouloir montrer ou prouver aux spectateurs (ou à certains d'entre eux) que tel film par exemple un film d'action spectaculaire hollywoodien qu'ils apprécient est un « mauvais film » alors que ces spectateurs ont évidemment de « bonnes » raisons d'apprécier un tel film, même si ces raisons ne sont pas partagées par tous.

Dans cette perspective, il faut remarquer la différence entre un éducateur qui montre un film à des spectateurs (adultes, adolescents ou même enfants) et, par exemple, un professeur qui initie les élèves à la littérature ou à l'histoire de la peinture. Le professeur a un avantage évident sur ses élèves qui, en arrivant à l'école, ne savent pas ou savent très mal ce qu'est la littérature ou la peinture, qui ne connaissent pas ou peu les écrivains ou les artistes dont on leur parle, qui ont très peu lu de romans et encore moins de recueils de poésie et qui dans de nombreux cas n'ont jamais mis les pieds dans un musée. En revanche, dans le domaine du cinéma, les spectateurs ont déjà leur propre expérience du cinéma, leur propre culture cinématographique, leurs propres goûts et appréciations.

On pourrait néanmoins argumenter que le rôle de l'éducation (en milieu scolaire ou dans le cadre de la formation permanente) devrait être de défendre ce point de vue minoritaire mais légitime qui consiste à considérer le cinéma comme un art avec une initiation à des notions classiques comme l'échelle des plans, les mouvements et les positions de caméra, la profondeur de champ, le son in et off, le montage, etc. Cependant, outre les résistances que cette approche peut susciter pour les raisons invoquées, elle néglige des aspects essentiels du cinéma, qui sont précisément le plaisir du spectateur et le sens du film. À quoi bon analyser de façon très fine un film si celui-ci ne suscite que l'ennui ou l'indifférence ? L'exercice risque bien de redoubler l'ennui déjà éprouvé.

Le sens des films pose quant à lui d'importants problèmes d'interprétation : un film, en particulier un film de fiction, ne délivre pas un « message » comme un écrit ou un discours. L'auteur du film, celui qui est censé être le responsable de son propos, n'apparaît pas en effet en tant que tel à l'écran, et ses intentions supposées doivent nécessairement être reconstruites à partir des indices que délivre le film. Comprendre un film, comprendre ce qu'il dit, ce qu'il montre, comprendre son propos et la portée de son propos, n'est pas du tout évident : il s'agit là d'un objectif essentiel de l'éducation au cinéma mais qui risque bien d'être négligé si l'on définit d'abord le cinéma comme un art, c'est-à-dire comme un travail sur la « forme » cinématographique (cadrage, montage, mise en scène).

L'expression courante de « langage cinématographique » mérite d'être interrogée car elle risque d'induire des idées fausses sur le cinéma : en effet, parler de « langage », c'est suggérer que le cinéma fonctionne globalement comme la « langue » qui est le modèle par excellence de tous les langages. Or il y a des différences essentielles entre la langue, celle que nous parlons, que nous lisons, que nous écrivons tous les jours, et le cinéma.

De façon simple, on peut dire que la langue est constituée à la fois de mots (qu'on retrouve dans les dictionnaires) et de règles de combinaison (qui sont décrites dans les grammaires et les ouvrages de linguistique). Les mots sont en nombre limité, même si un dictionnaire en comprend des dizaines de milliers. Ces mots sont évidemment distincts les uns des autres et sont eux-mêmes composés de sons, les « phonèmes » (voyelles et consonnes), qui sont discontinus, ce qu'on appelle en linguistique des « unités discrètes » : « pont » et « bon » sont deux mots distincts même s'il peut y avoir parfois confusion à l'audition, et il ne peut pas y avoir de « mot » intermédiaire entre eux. C'est l'un ou c'est l'autre.

Par ailleurs, les règles de la sémantique et de la grammaire permettent de déterminer avec une grande précision le sens des mots, des phrases et des textes qu'ils composent : en français, l'ordre des mots suffit à nous faire comprendre que la phrase « Emma gifle Adèle » n'a pas du tout le même sens que « Adèle gifle Emma ».

D'autres « langages » fonctionnent sur un modèle similaire, par exemple la signalisation routière : les panneaux sont distincts les uns des autres soit c'est une interdiction, soit c'est une obligation ; ils sont composés d'unités de base « discrètes » par exemple le rouge, le vert et l'orange des feux de signalisation ; et leur sens est clairement défini celui qui grille un feu rouge risque une amende, et le contrevenant ne pourra pas dire que le feu n'était que « légèrement » rouge .

Le cinéma quant à lui ne fonctionne pas sur ce modèle-là. Pour plusieurs raisons.

Citizen Kane d'Orson Welles (1941)

D'abord, il faut remarquer qu'il est en fait composé de plusieurs langages. Il y a d'abord la langue, celle que nous parlons tous les jours, qui joue un rôle essentiel dans notre compréhension des films puisqu'elle nous permet de comprendre les dialogues ou les sous-titres si nous regardons un film en version originale et que la langue parlée nous est inconnue. On remarquera à ce propos que même le cinéma muet utilisait très largement la langue écrite essentiellement sous la forme d'intertitres : pratiquement aucun film muet n'a pu se passer du support de la langue pour faire comprendre son propos, même si certains cinéastes ont pu réduire drastiquement le nombre de ces interventions écrites comme Friedrich Murnau avec le Dernier des hommes (1924). Aujourd'hui, on pourrait penser que la langue parlée domine le cinéma, et les dialogues jouent évidemment un rôle essentiel dans notre compréhension, mais, si l'on est un peu attentif, on remarque que l'écrit est encore largement employé, qu'il s'agisse de titres de journaux, d'écrits intimes, d'écrans d'ordinateurs et autres écrans de contrôle filmés par la caméra de façon plus ou moins insistante On se souviendra par exemple du célèbre avertissement « No Trespassing » qui apparaît à l'ouverture de Citizen Kane d'Orson Welles.

American Sniper de Clint Eastwood (2015)

Mais il y a aussi la musique qu'on peut également considérer avec prudence comme un langage (notamment lorsqu'on considère qu'une musique est porteuse d'une valeur symbolique, par exemple mélancolique ou au contraire joyeuse). Il y a également toute la sémiotique de la vie quotidienne, le système de signes qui nous permet par exemple de conclure que telle personne portant képi et uniforme doit être un policier et que tel autre portant imper et chapeau mou est un inspecteur ou un détective privé Cette sémiotique est très large et implique notamment des « scripts » d'action, de comportements, d'attitudes (pour les individus ou même les animaux) ou de déroulement (pour les objets) : il suffit qu'un gros plan me montre un doigt qui appuie sur la détente d'un pistolet ou d'un fusil pour que je comprenne qu'un coup de feu va être tiré et que les conséquences de ce geste minime peuvent être mortelles, même si elles ne sont pas visibles à l'écran. Le cinéma ne doit pas « tout » montrer, et il lui suffit de quelques indications pour faire comprendre tous les « mini-scénarios » de la vie quotidienne.

Et enfin, il y a l'image, l'image visuelle qui caractériserait de façon décisive le cinéma, même si aujourd'hui d'autres médias audio-visuels utilisent le même « langage » ou medium. Mais l'image est très différente de la langue : elle n'est pas constituée d'unités discrètes en nombre limité comme les mots. Elle est au contraire essentiellement continue : là où la langue distingue clairement entre le bleu et le vert, l'image peut proposer une variation presque infinie entre le bleu et le vert. Dans la même perspective, si j'arrache une page sur dix d'un roman ou si je rogne brutalement ses pages, celui-ci risque bien de devenir incompréhensible alors que je peux perdre 10% d'une image et néanmoins la comprendre et l'apprécier : on sait bien que pendant des années, les écrans de télévision ont rogné les films de cinéma au format allongé (comme le cinémascope), les amputant parfois de plus de 20 ou 30% de leur surface. Or cela n'a pas empêché des millions de spectateurs de voir et d'apprécier ces films.

Et les personnes d'un certain âge peuvent témoigner du fait qu'ils ont vu sur des télévisions en noir et blanc des films qui étaient à l'origine en couleurs Ont-elles vu un film différent, fondamentalement différent de celui voulu par le cinéaste ou vu par d'autres spectateurs en salle de cinéma ? Incontestablement, il y a une différence mais il est pratiquement impossible d'en déterminer l'importance : qu'un spectateur ait vu un film en noir et blanc ne l'empêchera nullement d'en parler avec quelqu'un qui l'aura vu en couleur.

Ainsi encore, lorsqu'on parle de « langage cinématographique », l'on cite classiquement l'échelle des plans avec des distinctions entre gros plans, plans moyens, plans américains, plans d'ensemble... Mais quand un plan moyen devient-il un plan américain ? Quand passe-t-on du gros plan au très gros plan ? Alors que la langue distingue de façon nette les choses, l'image en revanche travaille beaucoup plus fondamentalement sur des continuums.

1 |

2 |

La Part des Anges de Ken Loach (2012) | |

3 |

4 |

5 |

|

|

Contrairement à la langue formée d'éléments « discrets », l'image est essentiellement continue. Nous devons être très attentifs pour repérer les différences entre les images ci-dessus (surtout si on les voit successivement et non d'un seul coup d'œil comme ici). L'image 2 est légèrement recadrée par rapport à la 1. Les images 3 et 4 sont progressivement désaturées jusqu'à parvenir à une image en noir et blanc. Cette perte d'information ne nous empêche pas cependant de reconnaître la « même » image. En revanche, l'image 5, qui contient les mêmes informations que l'image 1 (les couleurs étant seulement inversées), nous est difficilement lisible: nous sommes en particulier incapables de reconnaître le visage du personnage, ce qui n'est pas le cas de l'image 4 en noir et blanc. |

|

Ci-dessus, une illustration de ce qu'on appelle l'échelle des plans. Ces distinctions (gros plan, plan rapproché, plan américain, etc.) ne constituent pas les éléments d'un «langage» il n'est pas nécessaire de les connaître ni même de les maîtriser pratiquement pour voir un film et ce sont seulement des outils de description pour l'analyse des cadrages.

Il y a bien sûr dans l'image des seuils, des discontinuités, des différences qui sont perceptibles et perçues par les spectateurs, mais il n'y a pas de normes de pertinence qui permettent de dire quels sont les éléments de l'image qui doivent retenir notre attention. C'est ainsi qu'au cinéma nous négligeons et nous oublions un grand nombre de choses qui pourtant nous ont été montrées et que nous avons vues : lorsque je regarde un film, est-ce important de remarquer la couleur des cheveux du personnage à l'écran, la longueur de ses cheveux, la couleur de ses vêtements, le nombre de ses boutons, le moindre de ses mouvements, le plus léger déplacement de son regard ? Parfois oui, parfois non. Mais il n'y a pas de réponse décisive à ces questions : dans certains films, le choix des costumes sera sans doute significatif mais dans d'autres ce sera certainement moins pertinent. Et, en la matière, il n'existe pas de règles ni de normes propres aux images, propres au cinéma, qui puissent nous guider dans cette sélection. C'est d'ailleurs pour cela que les cinéastes peuvent nous leurrer si facilement : de nombreux films policiers nous montrent incidemment un objet insignifiant ou un comparse secondaire qui, bien plus tard, nous seront rappelés ou même remontrés comme étant l'indice décisif de l'intrigue ou le tueur recherché depuis le début de l'histoire!

Matilda de et avec Danny DeVito (1996)

La contre-plongée, dont on dit souvent qu'elle magnifie le personnage, a ici au contraire un effet caricatural: contrairement à ce que suggèrent des analyses « formalistes », il est pratiquement impossible de considérer la «forme» des images indépendamment de leur « contenu ».

Il n'y a pas de codes qui déterminent ce que nous devons regarder, observer et retenir de l'image. Mais il n'y a pas non plus de règles ni de normes qui nous permettent de déterminer de façon sûre et certaine le sens de l'image : aucun dictionnaire, aucune grammaire ne définit le sens des images comme l'est celui des mots et des phrases de la langue (ou des panneaux de signalisation routière). Si l'on considère l'exemple classique de la contre-plongée c'est-à-dire le fait de filmer quelqu'un par en bas , de nombreux manuels de cinéma affirment que cette position de caméra magnifie le personnage ainsi filmé, mais le même procédé sur un personnage grotesque va, non pas magnifier le personnage, mais le ridiculiser! Et si l'on filme un quelconque building à partir du sol, l'image risque dans la plupart des cas de n'être que banale étant donné la banalisation même de ces constructions

Comment interprète-t-on alors les images et notamment les images de cinéma ? Dans le cas des images figuratives, la réponse est assez simple : nous utilisons essentiellement les schèmes de perception et les connaissances dont nous disposons dans la vie quotidienne. Si je vois quelqu'un dans la rue, je n'ai pas de difficulté à le reconnaître à l'écran. Et l'inverse est vrai aussi. Nos schèmes de perception, que nous utilisons pour voir le monde mais aussi pour l'interpréter nous « savons » par exemple que les objets ont des faces cachées, ou que leur taille apparente diminue en fonction de l'éloignement , nous permettent de voir et d'interpréter de la même manière des images en deux dimensions, même si elles sont très différentes du monde réel comme c'est le cas des dessins animés : bien que les « lois » de la perspective ne soient que sommairement respectées dans ce type de réalisation, nous n'éprouvons pas de difficultés à étager les figures l'une derrière l'autre, à comprendre comment un personnage passe devant ou derrière un objet dans un univers qui semble pourtant souvent réduit à deux dimensions. Sans doute, il arrive que nous interprétions de manière incorrecte certaines images plus ou moins volontairement déformées : dans un film en prise de vue réelle, l'utilisation de longues focales (celles de téléobjectifs) aura pour effet d'écraser les perspectives en nous donnant l'impression que le poursuivant menaçant est très proche du poursuivi, qu'il est « dans son dos », alors que la distance est en réalité beaucoup plus grande (comme pourra nous le révéler un autre plan, latéral). Mais nous commettons des erreurs similaires dans la vie quotidienne (j'aurai la même impression d'écrasement de la perspective si j'emploie des jumelles), nos schèmes de perception pouvant se modifier ou se complexifier en fonction de l'expérience acquise : l'on sait ainsi que les jeunes enfants « croient » que les objets n'existent plus une fois qu'ils ont disparu de leur champ de vision, cachés par exemple sous une couverture, mais l'expérience les amène rapidement à adapter leurs premiers schèmes de perception[8]. Et, adultes ou enfants, nous n'avons pas besoin de schèmes spécifiques pour interpréter des images photographiques ou cinématographiques, qu'elles soient en deux dimensions ou en noir et blanc ou plus ou moins déformées par différents procédés techniques : c'est ce qui explique bien sûr que nous puissions reconnaître les animaux représentés sur les peintures rupestres alors que nous ne connaissons que très peu de choses sur la vie, la culture, la mentalité ou les pensées des hommes préhistoriques.

Le fait que nous utilisions nos schèmes de perception habituelle pour interpréter les images n'implique pas que celles-ci « ressemblent » au monde réel en tous points pour que nous les percevions comme représentant le monde ou comme étant plus ou moins « réalistes » : nous n'avons aucune difficulté à « lire » un dessin au trait (une bande dessinée classique en noir et blanc) comme la représentation d'un personnage ou d'un décor alors que la ligne au crayon noir ou à l'encre de Chine qui borde les contours n'a évidemment aucun équivalent dans la réalité. En revanche, le négatif argentique d'une photo, qui contient autant « d'informations » que l'image positive (les pixels noirs de l'une correspondant aux pixels blancs de l'autre) nous est pratiquement « illisible » : autrement dit, nos schèmes sont extrêmement adaptatifs (comme dans le cas du dessin au trait) mais peuvent rencontrer de grandes difficultés face à des transformations qui d'un point de vue physique (ou informatique) sont relativement simples.

Le Messager de Joseph Losey (1970)

Au-delà de la perception des images planes comme représentant un univers tridimensionnel (similaire au nôtre), nous utilisons tous nos savoirs relatifs à notre propre monde pour comprendre de façon plus complète le monde représenté à l'écran. Un minimum de connaissances historiques me suffit par exemple pour reconnaître dans tels personnages en smoking ou en crinolines des membres de l'aristocratie britannique. Et ce sont mes connaissances générales du monde social qui me permettront de comprendre que, dans ce film Le Messager, The Go-Between, de Joseph Losey qui a reçu la Palme d'or au Festival de Cannes en 1970 , le jeune garçon issu d'un milieu modeste et accueilli pendant les vacances dans une famille d'aristocrates est confronté à un mépris de classe qui prend la forme d'une condescendance plus ou moins accentuée. Les interprétations que les spectateurs pourront donner du même film dépendront donc pour une large part des connaissances différentes qu'ils ont, non pas du cinéma, mais du monde réel.

Le Messager de Joseph Losey (1970)

Pour le reste et ce reste peut être très important , nous recourons au contexte de l'image vue au moment présent et nous procédons à de multiples inférences. Une inférence désigne simplement un raisonnement intuitif et spontané qui n'est peut-être pas logiquement valide mais qui permet de relier de façon vraisemblable les informations éparses de l'image ou des différentes images vues au cours de la projection. Un exemple très simple d'inférence au cinéma permet d'illustrer cela. Un plan nous montre un jeune homme dont le regard semble plonger dans le lointain ; le plan suivant nous montre une jeune femme couchée dans un hamac ; et nous en concluons naturellement que cette jeune femme est l'objet du regard du jeune homme. C'est une inférence spontanée, évidente, vraisemblable mais qui reste hypothétique et qui pourrait être démentie par un plan ultérieur. On remarquera que ce type d'inférences n'est pas propre au cinéma et qu'on peut en retrouver des exemples en littérature : ainsi, on pourrait trouver dans un roman des phrases équivalentes au montage de ces deux plans et qui diraient quelque chose comme « Le jeune homme regarda dans le lointain. Une jeune femme était mollement allongée dans un hamac. »

Dans ce cas-ci, l'inférence peut d'ailleurs s'appuyer sur des considérations supplémentaires, par exemple sur le fait que le premier personnage est un jeune adolescent et qu'il est « normal » que son regard soit attiré par la présence de cette jeune femme très belle On pourrait même aller plus loin et conclure de cet effet de montage que ce regard traduit le désir, le premier désir qu'éprouve cet adolescent. Cette conclusion ne sera pas nécessairement partagée par tous les spectateurs, et certains verront tout ce film, Le Messager, sans admettre que le personnage est amoureux de cette jeune femme. On peut plaider pour l'une ou l'autre interprétation, mais ce qui importe, c'est bien de percevoir le caractère hypothétique des interprétations basées sur ce type d'inférences qui sont mises en œuvre en particulier dans la compréhension des images et du cinéma.

Qu'est-ce que cela implique dans une perspective d'éducation au cinéma ?

Comme on vient de le voir, les procédures d'interprétation mises en œuvre ne sont pas « spécifiquement » cinématographiques et elles relèvent en fait du sens commun, ce qui fait qu'aucun apprentissage n'est nécessaire pour comprendre le cinéma, contrairement à la littérature (non orale) qui, elle, exige en particulier la maîtrise de la langue écrite. Mais, comme les savoirs dont disposent les spectateurs sont extrêmement divers, et comme les procédures d'inférence qu'ils peuvent mettre en œuvre sont également multiples, il y a nécessairement un éventail d'interprétations possibles d'un même film.

Et cela signifie que l'éducateur ni d'ailleurs aucun spécialiste du cinéma ne disposent d'une grammaire du cinéma, d'un dictionnaire, d'un quelconque manuel qui lui permettrait de déterminer de façon certaine ce qu'il faut observer dans un film, ce qui est pertinent dans l'image, ni comment il faut interpréter un film. Il n'y a pas de règles ni de codes qui permettent de valider une interprétation ou une autre, si ce n'est une vraisemblance générale, et le spécialiste du cinéma n'a aucune autorité particulière en la matière : il peut tout au plus en ce domaine évoquer sa connaissance du cinéma, aussi bien des processus de réalisation que de l'histoire générale du cinéma, par exemple les déclarations d'un cinéaste, ou les autres réalisations d'un même auteur, ou encore le contexte esthétique, culturel, social, politique ou autre qui permet d'éclairer les conditions de réalisation d'un film et le projet créateur d'un cinéaste.

La première chose à faire lorsqu'on voit un film dans une perspective éducative, c'est de demander aux spectateurs ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris, non pas tellement pour corriger des erreurs d'interprétation (car s'il est difficile de prouver qu'une interprétation est juste, on peut montrer que certaines sont fausses quand elles sont contredites par des éléments précis du film9), mais pour mesurer l'éventail des interprétations possibles du même film.

Deux jours, une nuit

de Jean-Pierre et Luc Dardenne (2014)

© Christine Plenus

Le tee-shirt porté par le personnage de Marion Cotillard peut sembler secondaire, mais il a fait l'objet d'un choix de la part des cinéastes, de leurs costumiers éventuels ou de l'actrice. Ainsi, on peut penser que le personnage accorde assez peu d'importance à son apparence (elle est peu sinon pas du tout maquillée), ce sont des vêtements banals qu'on trouve en grande surface. Le rose (à un autre moment elle porte un tee-shirt similaire, mais vert) a été retenu pour son attrait immédiat c'est une «jolie» couleur mais est assez voyant et faiblement distingué. On peut même estimer que c'est une couleur assez enfantine. Enfin, on remarquera que le vêtement couvre peu le personnage, qu'il ne le protège pas, qu'il l'expose même, soulignant ainsi sa fragilité.

Ces quelques remarques peuvent être discutées mais elles montrent qu'un détail comme celui-là n'est pas insignifiant et peut être interprété de façon plus ou moins approfondie.

Cela ne signifie pas que l'éducateur ou l'animateur n'ait aucun rôle à jouer : il peut en particulier attirer l'attention des spectateurs sur des éléments qu'ils ont pu négliger. Très généralement dans les films de fiction, les spectateurs privilégient l'histoire, le récit, l'action en cours. Ils ont également tendance à interpréter le film selon des critères réalistes : si un personnage est habillé de cette manière, c'est parce qu'il devrait être habillé de cette manière dans la vie réelle. Mais c'est là méconnaître la liberté de choix du cinéaste et de son équipe de réalisation : les costumes ou les décors par exemple font l'objet de choix, et ils sont souvent élaborés ou construits sous la direction du cinéaste. Mais celui-ci organise et dirige bien d'autres éléments de la mise en scène, qu'il s'agisse du moment du tournage le jour ou la nuit , du temps qu'il fait pluie ou soleil , du lieu intérieur ou extérieur où se déroule l'action, ou encore de la direction d'acteurs, dont les gestes, les positions dans l'espace, les attitudes, parfois la moindre expression de leurs visages comme des regards échangés font l'objet d'indications précises Tous ces éléments ne sont pas nécessairement pertinents à observer dans tous les films, mais une observation attentive et il y a différentes méthodes pour guider une telle observation10 révèle que ces éléments pertinents sont en bien plus grand nombre qu'on ne pourrait le croire de prime abord.

L'autre intervention possible de l'éducateur au cinéma consiste à suggérer d'autres interprétations que celles spontanément recueillies. Il ne s'agit pas nécessairement d'avancer des interprétations complètement nouvelles ou originales mais d'approfondir les premières interprétations émises par les spectateurs, de confronter ces premières interprétations à des éléments qui auraient pu être négligés, de proposer également des axes différents d'interprétation.

Chaque élément filmique peut en effet être interprété selon trois grands axes « internes » le récit mis en scène, l'auteur du film, et le spectateur mais aussi en fonction du contexte externe, non filmique.

Par exemple, dans la séquence précédemment évoquée, un jeune adolescent regarde une jeune femme couchée dans un hamac. On peut interpréter cette scène en fonction du récit où apparaît cette séquence ou plus largement des autres éléments du film où cette séquence prend place (que certains théoriciens désignent dans cette perspective comme le « co-texte ») : l'adolescent la regarde parce qu'elle est belle, parce qu'elle l'intrigue, parce qu'il éprouve la naissance d'un désir, sans doute vague mais bien réel. Il s'agit là de l'interprétation spontanée de la majorité des spectateurs qui s'intéressent à l'histoire mise en scène.

Le Messager de Joseph Losey (1970)

Une autre perspective d'interprétation consiste à s'interroger sur le point de vue de l'auteur du film, du cinéaste : qu'a-t-il voulu montrer ? qu'a-t-il voulu suggérer ? pourquoi a-t-il montré les choses de cette manière-là ? L'adolescent est montré de face en plan américain tandis que la jeune femme est montrée en gros plan de profil puis tournant la tête. Le montage de Joseph Losey est sans ambiguïté en ce qui concerne Leo, le jeune garçon : il aperçoit et il regarde Marian, la jeune femme. Mais Marian, elle, le regarde-t-elle ? C'est indécidable. Le montage souligne ainsi la différence et surtout l'inégalité entre les deux personnages. Lui est pris par le désir, il est subjugué par ce qu'il voit, il ne peut pas s'empêcher de regarder, tandis que Marian, elle, lui échappe et elle nous échappe : on ne sait pas ce qu'elle a vu, on ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas ce qu'elle ressent. Lui est transparent, elle est opaque11.

Le troisième axe possible d'interprétation est l'effet sur les spectateurs. Qu'éprouvons-nous en voyant cette séquence ? Est-ce que nous partageons le désir de Leo ? Est-ce que nous sommes plutôt sensibles à sa naïveté de jeune adolescent ? Sommes-nous séduits par la présence de cette jeune femme, par l'ambiance estivale ? Ou bien percevons-nous déjà une ombre au tableau, une menace diffuse mais palpable ? À ce propos, il faut souligner le rôle de la musique d'accompagnement qui n'est évidemment pas « entendue » par les personnages mais qui s'adresse d'abord à nous spectateurs et qui participe sans aucun doute à l'ambiance ressentie par les spectateurs.

Une quatrième et dernière manière d'interpréter un film consiste à le mettre en relation avec différents contextes culturels, sociaux, historiques, philosophiques ou autres, qui sont en tant que tels extérieurs au film lui-même. Dans le cas du Messager de Joseph Losey, le contexte historique et social joue un rôle déterminant, parce que Leo est issu d'un milieu modeste et qu'il se trouve plongé dans un autre monde, beaucoup plus élevé, celui de la gentry anglaise (et il faut savoir qu'en Angleterre la gentry n'est pas l'équivalent de la noblesse française ni de la bourgeoisie) : le film va montrer cette confrontation de classes qui prendra ici différentes formes, notamment celle d'une condescendance mais également d'une manipulation. Un autre contexte qu'on pourrait évoquer est plus cinéphile : il s'agit simplement des autres films de Joseph Losey, un cinéaste américain, qui a dû à cause du maccarthysme quitter les États-Unis et tourner en Europe. Et l'on retrouve dans la plupart de ses films une confrontation entre individus issus de classes sociales différentes, confrontation qui prend chaque fois des accents différents. Ce sont deux exemples de contextes que l'on peut évoquer à propos du Messager, mais il est évident que les contextes susceptibles d'être évoqués sont potentiellement en nombre infini.

|

|

Chaque élément filmique peut être interprété selon trois grands axes : Mais l'on peut également faire appel à des contextes élargis qui n'apparaissent pas explicitement dans le film : un film qui se passe à une époque éloignée de la nôtre peut par exemple être compris comme évoquant des faits contemporains plus ou moins similaires (le tyran du passé rappelant le dictateur moderne). Ces différents types d'interprétation ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. |

S'il n'y a pas de langage cinématographique, doit-on alors en conclure qu'il n'y a pas de savoir spécifique sur le cinéma et qu'un spécialiste du cinéma ne peut rien nous apprendre de plus que ce que nous savons déjà en tant que simples spectateurs ?

Une telle conclusion serait évidemment absurde et dénierait par principe toute valeur et tout intérêt aux nombreuses recherches menées dans ce domaine. Mais si le cinéma est un objet hétérogène (ce qu'on a appelé une combinaison de langages), soumis en outre à une évolution historique complexe, il n'y a pas de savoir unique ni unifié qui rende compte de cet objet, mais bien une diversité d'approches, plus ou moins scientifiques, plus ou moins fondées, plus ou moins argumentées, et qui surtout ne peuvent analyser que des aspects spécifiques et relativement restreints de cette réalité. On en donnera seulement deux exemples.

Les spécialistes de l'esthétique cinématographique ont en général une grande connaissance historique du cinéma, leur permettant de comparer des réalisations très différentes, des styles contrastés, des époques éloignées ; ils connaissent également le contexte historique, culturel, social, et plus particulièrement cinématographique où sont apparus les films qu'ils analysent. Enfin, ils maîtrisent au moins sommairement les techniques de la réalisation cinématographique comme la prise d'images avec différents types de caméras et d'objectifs, les mouvements possibles de la caméra, les cadrages, la prise de son, la direction d'acteurs, le montage de la bande-image et de la bande-son, la postsynchronisation, etc.

Citizen Kane d'Orson Welles (1941)

Ce plan célébré par André Bazin comme un exemple de réalisme résulte en fait d'un trucage, un cache ayant servi à masquer l'arrière-plan puis l'avant-plan, la pellicule ayant été ainsi impressionnée deux fois de suite. Il n'est pas possible avec une même focale et une même mise au point que l'avant-plan (le verre et la bouteille de poison) soit aussi net que l'arrière-plan (les deux personnages qui entrent dans la chambre) alors que le plan intermédiaire (le corps et la tête de Susan) est quant à lui flou. (D'après Jean-Pierre Berthomé et François Thomas, Citizen Kane. Paris, Flammarion, 1992, p. 114-115)

Ainsi, André Bazin, dans une série d'analyses célèbres, a pu repérer dans les premiers films d'Orson Welles (Citizen Kane, La Splendeur des Amberson) une série d'innovations esthétiques comme l'utilisation du grand angle (qui permet notamment d'avoir une grande netteté des objets lointains comme des objets rapprochés), le travail sur la profondeur de champ (consistant à disposer des éléments significatifs à l'avant et l'arrière-plan) ou le recours préférentiel au plan-séquence (qui consiste à filmer une scène en continu avec un minimum de coupes). Les spectateurs non-spécialistes ont sans doute pu apprécier ces films ou certains aspects de ces films, mais il est très peu probable qu'ils aient remarqué ces caractéristiques de mise en scène alors que leur attention se focalisait plutôt sur l'intrigue et les personnages mis en scène. Si l'on ne peut que partager les observations d'André Bazin qui gardent aujourd'hui encore toute leur pertinence, on remarquera néanmoins qu'il interprète ces différents éléments comme autant d'indices d'un parti pris foncier de réalisme chez Orson Welles : par la profondeur de champ, par le recours au plan-séquence et son refus d'un montage fragmenté, le cinéaste américain respecterait la complexité et l'ambivalence du réel. Or cette interprétation a été remise en cause aussi bien par certaines découvertes récentes sur les procédés utilisés par Orson Welles, qui a notamment procédé dans plusieurs séquences de Citizen Kane à des trucages importants pour obtenir en particulier des effets de profondeur de champ (trucages qui sont à l'opposé du principe de réalisme défendu par Bazin), que par une réévaluation générale de l'œuvre de Welles que l'on considère plutôt aujourd'hui comme un cinéaste « démiurge », un artiste baroque, maître de l'illusion, du mensonge (assumé) et du faux semblant. Il ne s'agit pas ici de trancher en faveur de l'une ou de l'autre de ces interprétations mais seulement de souligner qu'aucune « grammaire » du cinéma ne permet effectivement de déterminer le sens de ces éléments cinématographiques et de ces traits esthétiques : spécialistes ou non du cinéma, nous sommes tous libres en fonction de notre sensibilité propre, après avoir pris connaissance de ces différentes interprétations, de marquer notre préférence pour l'une plutôt que pour l'autre.

Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau (1922)

La version internationale du film était en noir et blanc mais il existe une version colorisée destinée à l'origine au marché allemand. « Comme Attila, Nosferatu est un "fléau de Dieu", et ce n'est qu'ainsi qu'il est identifiable à la pestilence. C'est un tyran assoiffé de sang, suceur de sang, qui se dresse dans ces régions où mythes et contes de fées se rencontrent. Il est hautement significatif que pendant cette période, l'imagination allemande indépendamment de son point de départ, gravitait toujours autour de ce genre de personnages, comme sous l'impulsion de la haine-amour. » (Siegfried Kracauer)

Il ne faudrait cependant pas conclure de cet exemple que seule une approche centrée sur la réalisation proprement cinématographique ou sur l'esthétique filmique serait pertinente et capable de proposer des observations et des interprétations nouvelles sur l'une ou l'autre réalisation : comme on l'a dit, le cinéma est un objet hétérogène et d'autres approches, d'autres méthodologies s'appuyant sur des savoirs extérieurs au cinéma comme l'histoire, les sciences humaines ou la philosophie sont tout à fait possibles et peuvent apporter aux spectateurs, qu'ils soient ou non spécialistes, des éclairages originaux sur le cinéma ou sur certains films précis. Ainsi, dans un ouvrage aujourd'hui classique, De Caligari à Hitler (L'Âge d'homme, 1973, 1ère édition américaine 1947), Siegfried Kracauer12 s'intéresse au cinéma allemand des origines (1895) jusqu'à l'avènement du nazisme, et il y repère une série de thématiques comme les figures de tyrans maléfiques mais fascinants, l'image d'un monde en proie à un désordre grandissant, le passage de la rébellion anarchique à la soumission mais également de traits esthétiques qu'il s'agisse des décors expressionnistes, de la lumière surnaturelle, ou de certaines figures caractéristiques comme celle du Golem ou de Nosferatu qui traduisent par l'image ces thématiques de façon puissamment symbolique. Mais surtout, il relie ces différentes caractéristiques à la psychologie du peuple allemand de l'époque dont les prédispositions profondes, lisibles à travers ces films, expliqueraient l'adhésion ultérieure au nazisme et en particulier à son culte du chef autoritaire.

Admiré mais aussi contesté, cet ouvrage constitue une approche à la fois psychologique et sociologique d'une période précise du cinéma allemand mais sa méthodologie est foncièrement historique et procède à des interprétations qui ne sont pas « spécifiquement » cinématographiques (elles sont plutôt d'inspiration marxiste et vaguement freudienne) : même s'il prend en compte des caractéristiques filmiques précises (c'est-à-dire des éléments qui relèvent de ce que l'on considère habituellement comme l'esthétique cinématographique), il ne s'appuie sur aucun « langage » proprement cinématographique pour les interpréter, et il analyse les films selon les mêmes procédures comme des analogies entre le monde visible et le monde mental, un verre brisé symbolisant par exemple la fragilité humaine qu'il utiliserait dans l'abord d'autres œuvres artistiques. Aucune « grammaire » ni aucun « dictionnaire » du cinéma ne permettraient seuls de procéder à une telle analyse, même si l'auteur a bien entendu une grande connaissance du cinéma de l'époque et de ses caractéristiques aussi bien thématiques qu'esthétiques.

Qu'il s'agisse de Siegfried Kracauer, d'André Bazin ou d'autres, on constate donc que les analyses cinématographiques qu'ils proposent ne consistent pas à expliciter les règles d'un nouveau « langage » ni à découvrir des « lois scientifiques » cachées[13], mais, d'une part, à mettre en évidence des traits ou des éléments filmiques plus ou moins saillants ce qui relève d'un travail d'observation , et, d'autre part, à les relier à d'autres éléments significatifs ce qui constitue un travail d'interprétation , que ces éléments soient de nature cinématographique (si l'on étudie par exemple les différentes réalisations d'un même auteur) ou non (si l'on rapporte un film à son contexte social, politique, psychologique, culturel). Mais ces mises en relation, qui sont plus ou moins hypothétiques, s'appuient en définitive sur des schèmes qui sont ceux du sens commun : c'est parce que nous partageons de tels schèmes avec l'analyste que nous pourrons comprendre son interprétation (par exemple le rapport entre l'expressionnisme allemand et la mentalité des Allemands, que cette interprétation nous paraisse juste ou au contraire complètement hasardée).

Fenêtre sur cour (Rear Window)

d'Alfred Hitchcock (1954)

La jambe cassée de Jeff, le personnage principal est souvent interprétée comme un signe de castration, ce que révèle également le peu d'intérêt qu'il porte à sa fiancée (interprétée par Grace Kelly). Son téléobjectif «phallique» traduit en revanche l'intensité de son désir de voyeur, de la pulsion «scopique» qui le pousse à observer ses voisins et à découvrir ainsi une réalité «innommable», le meurtre de son épouse par Thorwald, incarnation brutale ou fantasmée de la «scène primitive» freudienne.

Il y a une ou deux exceptions à ce principe général du recours à des schèmes du sens commun. Il s'agit en particulier de l'utilisation par certaines analyses filmiques de la psychanalyse qui propose en effet des schèmes d'interprétation originaux qui distinguent entre le sens apparent des événements (par exemple un rêve) et leur véritable signification inconsciente (un désir qui ne peut pas apparaître tel quel à la conscience). Pour prendre un exemple célèbre mais peut-être simpliste, dans Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock (Rear Window, 1954), Jeff, le photographe interprété par James Stewart, est immobilisé dans un fauteuil roulant par une jambe cassée, et il se met à observer la vie quotidienne de ses voisins comme et l'on passe ici à une interprétation de nature psychanalytique le petit enfant observe ses parents dans l'intimité ; et, quand Jeff soupçonne un de ses voisins d'avoir assassiné son épouse pendant la nuit, l'émotion qui l'étreint et qui est sans doute partagée par le spectateur réactive celle du petit enfant face à la « scène primitive », c'est-à-dire la découverte de l'accouplement des parents (que cette scène ait été réellement vue ou simplement fantasmée). L'adhésion à une telle interprétation, on le voit, dépend de l'adhésion que l'on accorde aux thèses psychanalytiques qui ne sont sans doute pas admises par tous.

La situation est d'ailleurs un peu plus compliquée dans la mesure où la psychanalyse s'est largement vulgarisée au XXe siècle et que plusieurs réalisateurs dont Hitchcock s'y réfèrent dans leurs propres films ou dans les commentaires qu'ils ont pu faire à leur propos. Ainsi, l'interprétation proposée à l'instant de Fenêtre sur cour a été largement suggérée par le célèbre cinéaste britannique lui-même, et il est difficile de décider si cette interprétation révèle une signification inconsciente chez le personnage ou chez le spectateur ou si elle ne fait qu'expliciter une intention tout à fait consciente du cinéaste

D'autres savoirs spécialisés comme la philosophie peuvent également être utilisés à l'appui de certaines interprétations filmiques qui impliquent alors, pour être comprises et correctement évaluées, la maîtrise de ces savoirs.

Néanmoins, aucune de ces analyses ne met en évidence un « langage » cinématographique qui serait structuré et codifié de manière spécifique, et elles utilisent des systèmes d'interprétation qui sont externes au cinéma pour interpréter l'un ou l'autre film ou l'un ou l'autre aspect cinématographique : le « langage » de l'inconscient ne s'interprète pas différemment dans un film que dans un rêve ou dans un roman.

Elephant de Gus Van Sant (2003)

Inspiré d'une tuerie dans un lycée américain, Elephant montre les faits de manière énigmatique sans que l'on puisse comprendre facilement le propos du cinéaste. Tourné en longs plans séquences, le film pose question aussi bien au niveau de son sens que de son esthétique. Les interprétations éventuellement proposées ne pourront s'appuyer sur aucun «code» établi et seront nécessairement hypothétiques et très généralement subjectives. Il existe de nombreuses «analyses» de ce film, mais aucune n'explicite les procédures d'interprétation auxquelles elle recourt.

Pourquoi affirmer, même si cette affirmation a surtout valeur de provocation, que le cinéma, ce n'est pas de l'image ? C'est évident que le cinéma est un art ou une technique de l'image, mais cela ne signifie pas que le cinéma, c'est seulement de l'image ni qu'il y ait une différence fondamentale entre, d'une part, le cinéma et l'image et, d'autre part, la langue, le monde de l'écrit, le langage en général. Cela ne signifie pas non plus que l'image est nécessairement ce qu'il y a de plus important ou de plus essentiel au cinéma et plus précisément dans l'analyse d'un film.

Mais alors qu'est-ce qu'il y a en plus de l'image ? Il y a bien sûr la bande-son. On remarquera tout de suite que la bande-son est également une image, une image sonore mais une image tout de même. Les voix que nous entendons sont celles de personnages qui existent dans un autre temps et dans un autre espace, celui de la fiction : à l'écran, nous voyons l'image en deux dimensions (et parfois en trois) des personnages, et non pas les personnages « réels », et, de façon similaire, à travers les haut-parleurs, nous entendons l'image de leur voix, et non leurs voix réelles qui ont été enregistrées dans un autre lieu et à un autre moment.

Mais ce qui est plus important ici, c'est de souligner que le film se déroule dans le temps, qu'il a une certaine durée, qu'il est une succession d'images visuelles et sonores. Mais toutes ces images qui se succèdent sont évidemment reliées entre elles. Or ce qui les relie, ce n'est pas de l'image, mais du sens. La succession des images doit faire sens : un personnage regarde quelque chose que nous ne voyons pas, le plan suivant nous montre quelque chose un autre personnage ou un objet , et nous concluons, nous inférons qu'il s'agit de la chose regardée. Mais cette relation-là, c'est de l'interprétation, c'est du sens que nous construisons comme spectateurs.

Cette interprétation peut-être locale comme quand nous mettons en relation deux images qui se suivent mais elle peut également se faire à grande distance ainsi quand dans un film policier, le détective nous rappelle un indice vu au début de l'histoire et que nous avions pratiquement oublié, alors que c'était pourtant l'indice essentiel pour nous mener au meurtrier . Au cinéma, la mémoire mémoire à court terme, mémoire à long terme joue ainsi un rôle essentiel pour construire des relations de sens entre les éléments filmiques.

Memento de Christopher Nolan (2000)

Memento est un thriller sur un personnage qui perd la mémoire après quelques instantsMais le spectateur, lui, ne doit rien oublier de ce qu'il a vu et entendu pour comprendre le film !

De ce point de vue, la situation d'un film de fiction n'est pas très différente de celle d'un roman : quand je lis un roman, je dois me souvenir, au moins de façon partielle, de ce que j'ai lu avant, et je dois pouvoir mettre en relation ce que je lis maintenant avec ce que je lirai plus tard. Comprendre un roman, ce n'est pas lire des phrases isolées, et comprendre un film, ce n'est pas regarder des images isolées, c'est comprendre l'ensemble du roman, l'ensemble du film comme un tout organisé de façon significative. Et l'on parlera dans les deux cas d'un texte, c'est-à-dire d'un ensemble sémantique de haut niveau. Et c'est parce que le film est un texte, comme un roman, que le cinéma, ce n'est pas seulement de l'image.

Mais si la mémoire permet de relier des éléments filmiques plus ou moins éloignés, si elle est indispensable pour interpréter un texte, film ou roman, elle est aussi sélective, elle ne peut pas tout retenir, et elle va précisément retenir ce qui lui paraît significatif et négliger ce qui lui paraît accessoire ou insignifiant : je retiens ce que le personnage a dit ou a fait, mais je me souviens plus difficilement de la couleur de son costume ou de sa cravate. Quant à la musique d'accompagnement, pour autant qu'elle ne soit pas tonitruante ou insistante, il m'est pratiquement impossible de dire quand elle était présente au cours de la projection.

Considérer qu'un film est d'abord un texte à l'instar d'un roman, d'un traité de philosophie ou d'un ouvrage scientifique permet de mettre en évidence un fonctionnement commun entre ces différents types de productions symboliques (et d'expliquer notamment la « circulation » entre la littérature et le cinéma) mais est également on en est bien conscient très réducteur : voir un film constitue une expérience toute différente de lire un roman même dans le cas où le premier est une adaptation du second. Le film est peut-être un texte mais c'est un texte mis en images, que celles-ci soient visuelles ou sonores. Et l'on observe une différence similaire (même si elle est d'une autre nature) entre une représentation théâtrale et la lecture éventuelle d'une pièce écrite.

Que sait-on alors de ce « langage » de l'image (même s'il est sans doute préférable de parler d'un mode de représentation ou d'un système sémiotique plutôt que d'un langage proprement dit) ? Que peuvent nous apporter les analyses de l'image ? Et qu'est-ce qu'elles apprennent d'inédit ou d'original aux simples spectateurs de cinéma qui voient par eux-mêmes des films parfois en très grand nombre ? Enfin est-il pertinent d'évoquer une éducation à l'image et notamment à l'image filmique en tenant compte de ce que ces multiples analyses peuvent nous enseigner ?

Il n'est pas possible d'évoquer en quelques lignes la diversité des recherches dans ce domaine, et l'on devra se contenter de deux grandes pistes de réflexion. Les analyses de l'image (cinématographique ou photographique) ont mis en évidence une série de caractéristiques propres qui la distinguent d'autres modes de représentation et en particulier de la langue. On a déjà souligné ici le caractère continu de l'image visuelle alors que les signes linguistiques sont « discrets », formant un système d'oppositions significatives.

Madame Bovary de Claude Chabrol (1991)

Dans le film de Chabrol, Emma Bovary a les traits et la gestuelle d'Isabelle Huppert alors que chaque lecteur du roman de Gustave Flaubert doit imaginer individuellement son apparence et sa manière d'être. Une adaptation cinématographique est souvent décevante pour les lecteurs de l'œuvre originale car ils n'y retrouvent évidemment pas tout ce qu'ils y ont eux-mêmes projeté.