Le film historique : quelle vérité ?

une étude réalisée par les Grignoux

Cette étude consacrée au film historique s'adresse à un public d'adultes intéressés par le cinéma ainsi qu'aux animateurs en éducation permanente. Son objectif est de susciter une réflexion sur un genre cinématographique populaire et largement diffusé mais qui pose de nombreuses questions quant à l'éventuelle authenticité des films effectivement produits et de leurs rapports avec le savoir historique de type scientifique.

Cliquez ici pour obtenir une version pdf facilement imprimable de ce document![]()

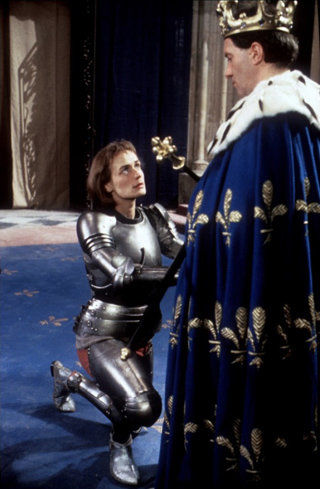

Le film historique est un des genres cinématographiques les plus anciens - en France, dès 1908, André Calmettes réalise l'Assassinat du duc de Guise ; en Italie, Cabiria de Giovanni Pastrone, sorti en 1914, est un des premiers péplums à connaître un immense succès ; et aux États-Unis, Naissance d'une Nation de William Griffith, un film pourtant violemment raciste sur les conséquences de la Guerre de Sécession, révolutionne l'art du montage et de la narration cinématographiques -, et, contrairement à d'autres genres comme le western qui ont connu des périodes d'éclipse, il sera illustré tout au long du vingtième et vingt-et-unième siècles par des films aussi différents que le Cuirassé Potemkine d'Eisenstein (1925), Napoléon d'Abel Gance (1927), Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz (1963), Spartacus de Stanley Kubrick (1964), Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci (1987), Le Destin de Youssef Chahine (1996), La Chute d'Oliver Hirschbiegel (2006), Lincoln de Steven Spielberg (2013)... Certains personnages ou certains événements sont ainsi régulièrement représentés au cinéma, sans doute de manière très différente comme Jeanne d'Arc mise en scène notamment dans La Passion de Jeanne d'Arc de Carl Dreyer (1928), Joan of Arc de Victor Fleming (1948), Sainte Jeanne d'Otto Preminger (1957), Le Procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson (1962), Jeanne la Pucelle de Jacques Rivette (1994) ou encore Jeanne d'Arc de Luc Besson (1999).

De nombreuses études universitaires[1] ont été consacrées à ce genre et s'attachent en particulier à la manière dont les films représentent certains événements historiques, tout en soulignant l'influence que des préoccupations contemporaines ont sur cette représentation : loin d'être un simple reflet du passé, les films historiques (comme les autres d'ailleurs) traduisent très généralement des valeurs, des opinions, des certitudes et parfois des partis pris qui appartiennent au temps présent - celui de la réalisation - et qui sont parfois très éloignés de l'époque mise en scène.

La perspective adoptée ici cependant sera différente, privilégiant une approche centrée sur l'éducation permanente : il s'agira essentiellement de prendre en compte le point de vue des spectateurs de cinéma que nous sommes tous à un degré plus ou moins important. L'objectif sera moins d'étudier le film historique comme genre que de mieux comprendre comment nous regardons un film de ce type, comment nous l'interprétons, comment nous le percevons, le jugeons, l'apprécions notamment en termes de représentation historique fidèle ou au contraire fausse, tendancieuse, partiale ou erronée... D'emblée, on soulignera que les réponses à une telle interrogation seront nécessairement partielles dans la mesure où le « spectateur » de cinéma - défini de façon abstraite ou universelle - n'existe pas et que l'on doit prendre en compte la diversité des publics, que ce soit d'un point de vue social, historique ou simplement individuel. En l'absence d'enquêtes sur les publics de cinéma (en particulier si l'on considère un genre spécifique comme le film historique[2]), on visera avant tout à susciter le questionnement des spectateurs (et lecteurs) face à la représentation cinématographique de l'Histoire.

La Liste de Schindler de Steven Spielberg

Shoah de Claude Lanzmann

Avant d'aborder la question de la représentation - vraie ou fausse, authentique ou biaisée, partielle ou partiale... - de l'histoire, il faut se demander ce qu'est un film historique ou plus exactement comment, en tant que spectateurs de cinéma[3], nous reconnaissons un film comme étant historique. La psychologie cognitive nous apprend que nous utilisons rarement des concepts définis de façon abstraite et formelle et que nous privilégions un exemple type[4]pour déterminer une catégorie plus large : si je dois parler d'un oiseau, je penserai plus facilement à un moineau ou à un canari qu'à une autruche, et j'en conclurai peut-être trop rapidement et de façon erronée que les oiseaux volent contrairement aux mammifères (car j'aurai également oublié qu'il y a des mammifères volants comme les chauves-souris...).

Dans le cas du film historique, l'on comprend facilement que le choix de l'exemple type va dépendre très largement de la culture cinématographique des spectateurs (qui dépend elle-même de leur âge, de leur éducation, de leur situation sociale...) : pour un spectateur dans les années 1960, Le Jour le plus long pourra facilement être pris comme modèle du genre alors que dans les années 2000, l'on privilégiera plutôt Il faut sauver le soldat Ryan (Saving Private Ryan de Steven Spielberg, 1998) encore dans bien des mémoires. Les choix, les valeurs, les intérêts des uns et des autres joueront également un rôle important, et, si La Liste de Schindler de Steven Spielberg (Schindler's List, 1993) a marqué l'esprit du grand public, les cinéphiles citeront plus volontiers sur le même sujet tragique Shoah de Claude Lanzmann (1985).

Si les spectateurs se réfèrent ainsi à des exemples types (qui peuvent induire certains biais), ils doivent cependant pouvoir généraliser ces exemples pour classer les nouveaux films rencontrés et les catégoriser sur base de critères plus ou moins valides. Dans le cas du film historique, plusieurs critères sont sans doute utilisés par les spectateurs dans l'utilisation de cette catégorie.

Le premier et le plus évident est certainement l'appartenance (réelle ou supposée) des faits représentés à un passé plus ou moins lointain. Cette explicitation est cependant insatisfaisante dans la mesure où tout film (si l'on excepte les films d'anticipation) représente des événements passés, même si la distance temporelle qui nous sépare de ces événements est relativement courte (quelques mois, quelques années...).

Pour parler d'un film historique, il faut que le passé évoqué soit perçu comme suffisamment « lointain », qu'il y ait une distance significative entre le passé et le présent, qu'il y ait, non pas une distance mesurable en nombre d'années, mais ce qu'on pourrait appeler une « déliaison » entre le passé et le présent : le « passé » n'est tel que dans la mesure où il a perdu d'une manière ou d'une autre son « actualité ». On peut prendre quelques films de Costa-Gavras pour illustrer ce phénomène.

Missing de Costa-Gavras

Quand ce cinéaste réalise en 1969 Z sur l'assassinat d'un député de gauche en Grèce en 1963, puis l'année suivante l'Aveu qui retrace l'histoire des procès de Prague en 1952, et bientôt Missing (1982), une évocation de la disparition d'un journaliste américain lors du coup d'État de Pinochet en 1973, la plupart des spectateurs qui ont vu ces films à leur sortie ont certainement considéré qu'il s'agissait là de films d'actualité parce que les dictatures dénoncées dans ces films - que ce soit en Grèce[5], dans les pays de l'Est européen ou au Chili - étaient encore en place et brutalement agissantes. Les faits dénoncés par Costa-Gavras appartenaient encore bien au présent. En revanche, quand le même cinéaste réalise en 2002 Amen., qui évoque l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ce film sera immédiatement perçu par tous les spectateurs comme « historique », représentant une tragédie qui s'est achevée en 1945 avec la chute du régime nazi.

Dans le cas des trois premiers films en prise sur l'actualité, il faut cependant voir la différence entre les événements effectivement montrés à l'écran (même s'il s'agit d'une reconstitution) et la dénonciation qui est beaucoup plus large et concerne des régimes politiques toujours actifs au moment de la réalisation. Déterminer ce qui appartient au passé et ce qui appartient au présent suppose donc une interprétation d'une réalité qui ne se réduit pas à son aspect visible et audible, ni à un seul événement aussi saillant soit-il (comme un assassinat politique). Ainsi, parler d'un « régime dictatorial » suppose que l'on définisse intellectuellement une entité politique relativement abstraite, très vaste et multidimensionnelle (la fin du régime parlementaire, l'arrestation arbitraire d'opposants, la censure, les violences policières, la torture, etc.) et que les événements précis, historiquement datés, représentés dans ces films de Costa-Gavras, relèvent bien d'une telle politique, moralement condamnable et beaucoup plus large (et non pas par exemple d'excès policiers contingents). C'est la manière dont nous comprenons la réalité, dont nous la « découpons » conceptuellement, dont nous relions une multitude de faits et d'événements apparaissant de manière discontinue, qui nous permet de définir ce qui touche encore au présent et ce qui, au contraire, a désormais basculé dans le passé.

Le passé ou le présent n'existent comme tels que parce qu'on les interprète ainsi, et certains spectateurs de tendance communiste ont très bien pu estimer au début des années 1970 que l'Aveu dénonçait des faits anciens, « dépassés », appartenant à la période stalinienne désormais close par le rapport de Khrouchtchev au XXe Congrès du Parti de 1956. Aujourd'hui les spectateurs qui reverront ces films de Costa-Gavras auront certainement tendance à les considérer comme des films historiques puisque les différents régimes dénoncés ont disparu, mais, même si pratiquement tout le monde reconnaîtra cet état de fait - la fin de ces dictatures -, cette reconnaissance repose elle aussi sur une interprétation, aussi largement partagée soit-elle par les spectateurs (certains pourraient par exemple prétendre que le fascisme est toujours vivant sous un autre visage...).

Soldier Blue de Ralph Nelson

À l'inverse, des films historiques, mettant en scène des faits manifestement anciens, peuvent être interprétés comme tout à fait actuels. Ce fut le cas par exemple de Soldier Blue réalisé par Ralph Nelson en 1970, un film qui racontait le massacre de toute une tribu indienne par la cavalerie américaine dans les années 1860[6] et qui a très souvent été vu comme une allusion aux crimes de guerre commis au même moment par l'armée américaine en pleine guerre du Viêt-nam (comme le massacre de My Lai). Pour de nombreux spectateurs admirateurs du film, une évidente continuité entre les différentes guerres menées par l'armée des États-Unis abolissait la distance historique.

Ce dernier exemple montre cependant qu'un deuxième critère intervient dans la définition d'un film comme étant historique : la distance temporelle est en effet dans ce cas tellement importante - plus d'un siècle - que personne sans doute ne sera choqué si l'on définit (par exemple sur un site web encyclopédique) Soldier Blue comme un film historique, malgré son éventuelle « actualité ». Mais à partir de quand cette distance temporelle est-elle suffisante pour que, sans conteste possible, l'on puisse considérer que des événements mis en scène au cinéma relèvent définitivement de l'histoire ?

On suggérera ici que la mémoire individuelle joue un rôle important, mémoire qui varie naturellement avec l'âge des individus : ce que nous avons vécu personnellement, ce dont nous avons le souvenir, est sans aucun doute beaucoup plus « vivant », beaucoup plus « présent » que des événements plus anciens nécessairement fondés sur des témoignages de personnes disparues. Aujourd'hui, beaucoup de quinquagénaires ou quadragénaires se souviennent facilement d'événements comme l'invasion du Koweit et la guerre du Golfe qui s'en est suivie, la chute du Mur de Berlin, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le génocide au Rwanda... même s'ils n'ont pas été liés directement à ces événements et qu'ils en ont été seulement informés par les médias. L'incertitude du présent en cours - que va-t-il arriver ? que s'est-il exactement passé ? - mais aussi le caractère plus ou moins surprenant de l'information nouvelle[7] marquent notamment l'esprit des contemporains qui peuvent avoir le sentiment d'avoir « vécu » ces événements avec une plus ou moins grande intensité. En revanche, les faits cités appartiennent désormais pour les adolescents indubitablement à l'Histoire.

Lincoln de Steven Spielberg

Dans le domaine cinématographique, un jeune spectateur d'aujourd'hui pourra ainsi estimer que le Nixon d'Oliver Stone, réalisé en 1995 un an après la mort de l'ancien président, est un film historique, alors que beaucoup de spectateurs plus âgés garderont vraisemblablement une mémoire suffisamment vive de sa présidence (sinon de son débat télévisuel avec John Kennedy en 1960) pour considérer qu'il s'agit plutôt là d'une « biographie » d'une personnalité « actuelle » (sinon vivante...) que d'un film historique. En revanche, le Lincoln de Steven Spielberg (2013) ne peut évidemment réveiller aucun souvenir chez personne et sera immédiatement reconnu par tous comme « historique ».

On nuancera cette distinction entre mémoire et histoire[8] en tenant compte des éventuels phénomènes de transmission personnelle de mémoire entre générations, notamment entre grands-parents, parents et enfants : certains événements, en particulier s'ils ont été directement vécus comme les deux Guerres mondiales en Europe, peuvent rester « vivants » aux yeux de certains individus qui n'en ont pourtant pas été contemporains mais qui ont recueilli les souvenirs de témoins directs (notamment familiaux). Steven Spielberg, né en 1946, a ainsi expliqué dans plusieurs interviews qu'il avait réalisé son film Il faut sauver le soldat Ryan à cause de son père, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, dont il a entendu souvent raconter les histoires : comme le cinéaste américain, beaucoup de spectateurs, nés également après 1945, ont certainement voulu comparer ce film aux souvenirs - sans doute différents mais marqués par ce conflit - qu'ils avaient pu recueillir de leurs parents ou grands-parents, et le film de Spielberg a dès lors certainement été vu d'une tout autre manière que le péplum 300 de Zack Snyder, reconstitution à grand spectacle de la bataille des Thermopyles[9].

La distance temporelle ne suffit cependant pas à définir un film comme historique, ainsi qu'en témoignent de nombreux westerns : personne ne considérera les films de Sergio Leone, Pour une poignée de dollars (1964), Et pour quelques dollars de plus (1966) ou Il était une fois dans l'Ouest (1968) autrement que comme des fictions prenant seulement l'Ouest américain comme un décor pour des aventures inventées. C'est également le cas de plusieurs péplums comme la série des Maciste (Maciste contre les hommes de pierre de Giacomo Gentilomo, 1964, Maciste contre les géants de Michele Lupo, 1963, etc.) ou de certains films de guerre comme De l'or pour les braves de Brian G. Hutton (Kelly's Heroes, 1970) ou La Grande Vadrouille de Gérard Oury (1966) qui mettent en scène des événements manifestement fictionnels.

Bloody Sunday de Paul Greengrass

En revanche, un film historique met en scène des personnages connus, des événements célèbres, des faits qui, de façon générale, sont attestés par le Savoir historique, tel qu'il est construit et transmis par une multitude d'ouvrages et de manuels, par les commémorations et les musées, par des médias de toutes sortes et par l'école bien sûr qui joue un rôle central en ce domaine : évoquer au cinéma des figures comme celle de Napoléon, Louis XIV, Nelson Mandela, Hitler ou Gandhi, représenter le débarquement en Normandie de juin 1944, la bataille de Gettysburg, la liquidation du ghetto de Varsovie par les Nazis, le Bloody Sunday en Irlande du Nord en 1972, la révolte des marins du cuirassé Potemkine, les derniers jours de Pompéi ou l'un ou l'autre épisode de la Révolution française réveillent chez la plupart des spectateurs des connaissances sans doute imprécises[10] mais qui suffisent à reconnaître ces faits ou ces personnages comme relevant de l'Histoire.

Ainsi, c'est très généralement la mise en scène de faits précis mais célèbres, de personnes singulières et illustres (qu'on qualifie souvent de grands hommes) qui nous permet de déterminer qu'un film relève du genre historique, parce que le savoir historique a longtemps privilégié et privilégie encore de tels événements et de telles figures[11]. Il faut donc bien comprendre que c'est le Savoir historique, extérieur au champ cinématographique, qui définit de façon essentielle ce qui relève de l'Histoire et ce qui n'en relève pas. Ainsi, le cinéma peut mettre en scène de nombreux faits divers, plus ou moins authentiques, appartenant à un passé plus ou moins lointain - par exemple Erin Brockovich de Steven Soderbergh (2000) qui évoque l'histoire d'une avocate aux prises avec une industrie polluante, Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg (Catch Me If You Can, 2002) qui raconte les aventures d'un escroc talentueux dans les années 1960, Into the Wild de Sean Penn (2007) sur l'odyssée d'un jeune hippie mort en 1992 en Alaska ou encore Mesrine : l'ennemi public n° 1 de Jean-François Richet (2008) qui retrace la carrière d'un célèbre bandit -, mais cela ne suffit pas à transformer ces réalisations en films historiques : on parlera dans ce cas plutôt de « biopic » ou encore de film policier parce que les faits rapportés n'ont pas (ou pas encore) reçu d'attestation du Savoir historique[12].

Lucky Luciano de Francesco Rosi

Moi, Pierre Rivière... de René Allio

Le cas du Lucky Luciano de Francesco Rosi (1974) permet une nouvelle fois de souligner la complexité et la flexibilité de ce système de catégorisation que nous utilisons pour définir le genre des films (comme d'ailleurs des autres productions culturelles). Retraçant la « carrière » d'un célèbre mafieux aux États-Unis, ce film ne sera cependant pas vu, au moment de sa sortie, comme un film « policier » mais plutôt comme un film « politique » et « historique », à cause bien sûr de la carrière antérieure du réalisateur italien, mais surtout parce que son film met l'accent sur les relations troubles entre ce mafieux et les autorités politiques américaines qui auraient libéré ce gangster en échange de l'aide apportée aux forces alliées lors de la libération de la Sicile, mais qui permettront également à l'organisation criminelle d'y reprendre pied de façon durable après la période fasciste. Le fait divers cède ainsi la place à l'analyse politique et sociale, et le film policier se transforme en film historique.

Bien entendu, il ne faut pas considérer le Savoir historique comme un domaine rigide et fermé, et l'éventail des « objets » susceptibles de devenir historiques évolue constamment. Si, à une époque, les rois, leurs épouses et leurs maîtresses paraissaient particulièrement dignes d'intérêt, c'est sans doute moins le cas aujourd'hui, et la Marie-Antoinette de Sofia Coppola, souvent qualifiée de kitsch et de rococo[13], sera à peine considérée comme un film « historique » par la presse et le public, qui parleront seulement du portrait d'une adolescence éternelle...[14] À l'inverse, un sujet comme l'immigration est resté longtemps méconnu des historiens, et ce sont sans doute des cinéastes comme Yamina Benguigui (Mémoires d'immigrés, 1997) qui ont permis de le mettre en lumière, sinon de lui donner le statut d'objet historique. Ainsi encore, un fait divers apparemment aussi exceptionnel et sensationnel qu'un meurtre familial, généralement négligé par l'analyse historique, a pu devenir un sujet digne d'intérêt et de réflexion sous la plume de Michel Foucault (Moi Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma s¦ur et mon frère... Un cas de parricide au XIXe siècle présenté par Michel Foucault, Paris Gallimard, 1973), ce qui permettra à René Allio d'en faire un film quelques années plus tard (Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma s¦ur et mon frère..., 1976) dont l'aspect pleinement historique sera immédiatement reconnu par la critique et le public : en revanche, L'Auberge rouge de Claude Autant-Lara (1951), pourtant également inspiré d'une célèbre affaire criminelle, sera généralement vu comme une comédie grinçante sans aucune portée historique. Le traitement cinématographique du fait divers par René Allio est certainement très différent de celui d'Autant-Lara, mais il n'est pas du tout sûr que beaucoup de spectateurs aient vu dans son film autre chose que la mise en scène d'un fait divers et compris les raisons qui avaient permis quelques années plus tôt à Foucault et ses collaborateurs[15] de le transformer en « objet historique ». La caution de l'historien renommé a suffi néanmoins à transformer la réalisation de René Allio en exemple type du « film historique ».

Les trois critères que l'on a jusqu'à présent distingués - la rupture supposée entre le passé et le présent, une distance historique suffisamment grande au-delà de la mémoire individuelle, la caution du Savoir historique -, même s'ils laissent une marge d'appréciation, permettent de catégoriser de façon claire de nombreux films comme relevant du genre historique, du moins en ce qui concerne les documentaires. La fiction cinématographique implique quant à elle la prise en compte d'un autre aspect essentiel, à savoir la part de reconstitution mais aussi d'invention que comportent de tels films.

Le Bossu de Philippe de Broca (1997)

Adapté d'un roman de Paul Féval (1857), le film de Philippe de Broca est perçu essentiellement comme une fiction: les personnages principaux sont imaginaires comme l'intrigue qui les relie. Seuls des personnages secondaires (le régent), des événements brièvement évoqués (la banqueroute de Law), les décors... sont perçus comme authentiques ou vraisemblables.

Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci (1987)

Même si nous ne connaissons que très sommairement l'histoire de la Chine et si nous savons bien que le film est une reconstitution, nous supposons que les événements évoqués sont authentiques. Le fait, rapporté par la presse, que Bertolucci a pu tourner dans la Cité interdite, joue comme un facteur d'authentification: les décors sont vrais comme les événements rapportés...

Ainsi, à la vision du Bossu de Philippe de Broca (1997), adapté du roman de Paul Féval, beaucoup de spectateurs reconnaissent facilement que le Régent est une figure historique, ils ont également déjà entendu parler de la banqueroute de Law, et ils se souviennent peut-être que la Louisiane fut une colonie française et servit même de lieu de déportation pour nombre de « mauvais sujets »[16] de la Royauté... En revanche, les personnages de Lagardère, de Philippe de Nevers et de son cousin le malfaisant Gonzague semblent tout droit sortis de l'imagination du romancier populaire. Le spectateur, qui dispose de connaissances historiques même approximatives, va ainsi faire un partage constant entre les événements et personnages qu'il sait authentiques et ceux qu'il juge fictionnels, avec une part d'indétermination concernant certains d'entre eux : non, le régent n'a pas pu se battre à l'épée avec Lagardère, comme on le voit au début du film de Philippe de Broca, puisque ce héros est clairement une créature de fiction, mais il est possible, vraisemblable ou au contraire peu vraisemblable, que ce prince croisât le fer à l'occasion avec l'un ou l'autre spadassin... Mais l'importance prise par la « fiction » - qui concerne essentiellement les personnages et les événements mis en scène[17] - justifie que l'on parle dans ce cas de film de cape et d'épée plutôt que de film historique.

En revanche , si l'on considère des films comme Gandhi de Richard Attenborough (1982) ou Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci (1987), l'authenticité du personnage principal garantit sans doute aux yeux des spectateurs (qui pourtant ne connaissent pour la plupart que des bribes d'histoire de l'Inde ou de la Chine) le caractère globalement historique des événements rapportés même s'ils sont conscients de la part de reconstitution et de mise en scène qu'impliquent de telles fresques à grand spectacle. Dès lors, bien que difficilement mesurable en tant que telle, la part de la fiction - ne serait-ce que le fait que les personnages sont évidemment interprétés par des acteurs, ou que leurs paroles et leurs gestes sont en grande partie reconstitués sinon inventés, quelle que soit par ailleurs leur vraisemblance - semble inessentielle ou secondaire, et certains critiques pourront même reprocher aux réalisateurs des erreurs, des contrevérités ou même des mensonges présents dans de tels films dont la prétention à la vérité sera mise en question comme celle de n'importe quel ouvrage ou documentaire historique (ce qui ne sera pas le cas pour un film de cape et d'épée comme celui évoqué à l'instant à qui personne ne reprochera de falsifier l'Histoire avec ses fantaisies imaginatives).

En fonction de leurs propres connaissances[18], les spectateurs évalueront l'importance plus ou moins grande de la fiction dans ces différents films qu'ils classeront alors selon le cas comme « film historique » ou au contraire comme « film de fiction » (western, film d'aventures, film de pirates, film de cape et d'épée...) sans véritable prétention historique. Cette évaluation reste sans aucun doute floue et imprécise, et ces catégories ne sont certainement pas étanches : ainsi, si l'on considère des films aussi différents que la Reine Margot de Patrice Chéreau (1994), Les Hommes contre de Francesco Rosi (Uomini contro, 1970), Spartacus de Stanley Kubrick (1961), la Chute d’Oliver Hirschbiegel (2005) ou encore le Nouveau Monde de Terrence Malick (2006), les uns et les autres seront plus ou moins sensibles aux éléments historiques mis en scène dans ces films, à l'éventuelle authenticité de certains événements représentés, ou au contraire à la part de recréation, d'imagination ou même d'anachronisme qui y est également présente, mais la plupart des spectateurs reconnaîtront sans doute facilement que ces films mélangent ces deux aspects de manière inextricable.

Le Dictateur de Charles Chaplin

La Poursuite infernale de John Ford

De façon exceptionnelle, la fiction peut néanmoins contredire l'Histoire (telle qu'elle est connue de tous) et exclure de ce fait un film du genre historique, malgré la mise en scène de personnages ou d'événements célèbres : ainsi, Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, qui, dans sa séquence finale, montre l'assassinat de Hitler et des principaux dignitaires nazis par un commando de soldats juifs américains, ne peut être reçu par les spectateurs que comme une fiction née de l'imagination débordante de son auteur (le site Wikipedia parlant ainsi joliment d'un « film de guerre uchronique »...). Bien que réalisés à une tout autre époque et dans des conditions très différentes, le Dictateur de Chaplin (1940) ou To Be or Not to Be d'Ernst Lubitsch (1942), qui étaient en prise directe avec l'actualité au moment de leur réalisation, ne seront sans doute jamais considérés comme de véritables films historiques, malgré l'éloignement du temps, à cause précisément de leur dimension essentielle de comédie (même noire) qui contredit trop fortement la nature mortifère et tragique du nazisme[19].

Les différents critères que l'on a relevés - la distance historique plus ou moins grande, la référence à l'Histoire comme savoir, la part plus ou moins importante de la fiction... - ne fonctionnent pas de manière discriminante et opèrent au contraire de manière continue entre des « zones » aux frontières floues[20]. Certains films pourront alors être pris, comme on l'a vu, comme exemples types du « film historique » lorsqu'ils se situent au « centre » de ces différentes zones (définies par une distance historique suffisante, par la référence à des faits attestés par le Savoir historique et par une part de fiction perçue comme secondaire ou inessentielle), alors que d'autres se situant à la limite de ces zones ou de certaines de ces zones vont plutôt être considérés comme appartenant à un autre genre (défini d'ailleurs de manière aussi floue). Ainsi, bien qu'il mette en scène des faits historiquement attestés, un film comme celui de John Ford, la Poursuite infernale (My Darling Clementine, 1946), sera plus facilement considéré comme un western - parce qu'ayant lieu au Far West, parce que mettant en scène des cow-boys, parce que se déroulant dans la seconde moitié du XIXe siècle, parce qu'évoquant des faits historiquement peu importants... - que comme un film proprement historique. D'autres catégories comme le film de guerre, le film de cape et d'épée, le péplum, le « biopic »[21], permettront ainsi de mieux qualifier ces films qui ne présentent que certaines des caractéristiques essentielles pour définir le genre historique.

Déterminer l'appartenance d'un film au genre « historique » ne signifie évidemment pas affirmer sa vérité ni garantir son authenticité. Même si l'on n'a que des connaissances historiques sommaires, l'on sait qu'un film est le résultat d'une mise en scène (dans le cas d'une fiction) ou d'une reconstruction (dans le cas d'un documentaire) : il y a sans doute des spectateurs « naïfs » comme les enfants qui croient immédiatement à la « réalité » des images qui leur sont montrées, mais la valorisation de l'esprit critique (et parfois très critique[22]) notamment par l'école incite certainement les spectateurs adultes ou adolescents à considérer avec un minimum de distance des films qui prétendent de façon plus ou moins affirmée à la vérité historique. Même si notre savoir historique personnel n'est pas assez précis pour opérer un partage exact entre les faits authentiques et d'autres éléments plus contestables, notre connaissance générale du processus de réalisation cinématographique est souvent suffisante pour comprendre que, dans un film de fiction, les personnages sont interprétés par des acteurs et que leurs faits et gestes sont nécessairement reconstitués avec une part d'approximation, ou bien que, dans un documentaire, il y a une sélection dans les documents d'archive éventuellement montrés comme dans les faits évoqués : raconter par exemple l'histoire des somptueuses résidences royales et princières de l'époque classique signifie presque nécessairement faire l'impasse sur les conditions d'existence du plus grand nombre à l'époque, à savoir les paysans souvent misérables...

Tous les spectateurs ne font sans doute pas preuve du même esprit critique, mais tous les films historiques subissent certainement le feu des critiques, même lorsqu'ils prétendent être garantis par des historiens professionnels : la série télévisuelle Apocalypse d'Isabelle Clarke et Daniel Costelle, retraçant la Seconde Guerre mondiale, a ainsi été critiquée aussi bien pour l'utilisation d'un procédé de colorisation d'images d'archives à l'origine en noir et blanc[23] que pour une approche plus ou moins biaisée des faits évoqués[24]...

Trois grandes critiques de principe peuvent ainsi être faites à n'importe quel film historique.

La première est que toute représentation est nécessairement partielle et implique une sélection des faits mis en scène : la vérité, qui implique la correspondance entre une représentation et les faits représentés, n'est pas synonyme de la réalité qui est nécessairement plus vaste, plus diverse, plus complexe que n'importe quelle représentation (ce que les géographes expriment par la formule éclairante « une carte n'est pas le territoire »[25], même si la carte est parfaitement exacte...).

La seconde critique concerne les supposés partis pris de l'auteur du film : toute représentation est partielle mais également partiale (au sens de subjectivement orientée) puisque les choix du réalisateur ne sont pas déterminés par la réalité elle-même mais par ses propres intérêts, valeurs, présupposés ou partis pris. Ce type de critique suppose cependant une interprétation des intentions de l'auteur du film, intentions qui sont rarement explicitées comme telles et qui font donc l'objet d'une reconstruction hypothétique et dans certains cas d'un « procès d'intention ».

Mississippi Burning d'Alan Parker

Enfin, s'il est assez rare que l'on dénonce des erreurs factuelles (sinon mineures) dans un film historique, il est beaucoup plus fréquent que l'on mette en cause les interprétations de ces faits qui en sont données par l'auteur (par exemple concernant les causes supposées des événements, les responsabilités éventuelles des différents personnages, l'importance accordée à certains faits au détriment d'autres) : ainsi, le film d'Alan Parker Mississippi Burning (1989), qui racontait l'enquête menée sur l'assassinat en 1964 de trois militants antiségrégationnistes par des membres du Ku Klux Klan d'une petite bourgade du sud des États-Unis, a été fortement critiqué au moment de sa sortie[26] notamment parce qu'il donnait un rôle central et positif aux agents du FBI, reléguant les Noirs au statut de victimes passives alors que ceux-ci ont au contraire été les véritables acteurs du mouvement des droits civiques (Civil Rights Movement) face à l'indifférence sinon à l'hostilité des autorités fédérales (et du FBI en particulier). Dans ce cas d'ailleurs, l'on voit bien comment les trois types de critiques peuvent se mélanger et porter à la fois sur la représentation fragmentaire de la réalité (« Alan Parker ne parle pas des Noirs... »), son caractère partial (« il veut plaire à un public majoritairement blanc... ») et le caractère biaisé de son interprétation des faits (« il donne le beau rôle à des policiers blancs... »).

Quel que soit le type de critique, elle pourra notamment porter, dans le cas d'un film de fiction à prétention historique, sur les falsifications éventuelles, les mésinterprétations mais également les effets émotionnels que le recours à la fiction peut précisément induire ou favoriser. On se souvient en particulier de la scène de la douche dans la Liste de Schindler de Steven Spielberg, scène fortement critiquée parce qu'elle crée un suspense - du gaz mortel va-t-il sortir de ces douches ? - qui se conclut cependant par une forme de soulagement pour le spectateur - c'est de l'eau qui s'échappe finalement des douches - ; mais cet effet émotionnel, spectaculairement accentué par le cinéaste (par la bande-son, par les gros plans sur les visages terrifiés...), masque d'une certaine manière la réalité de l'extermination, le film s'attachant bien plus à un groupe de survivants qu'aux millions de Juifs assassinés par ailleurs[27]. Autrement dit, l'éventuelle vérité de cette scène (l'anecdote se trouve dans l'ouvrage de Thomas Keneally, publié en 1982 et dont s'inspire le film, même si elle racontée très brièvement et de façon beaucoup plus neutre) ne correspond pas à la réalité beaucoup plus large et beaucoup plus tragique dont le film ne donne ainsi qu'une représentation partielle et partiale (si l'on suit ces critiques) en recourant précisément à toutes les techniques (manipulatoires) du cinéma de fiction.

Documentaire et/ou fictionMême si elle est souvent critiquée, l'opposition entre documentaire et fiction reste fondamentale : si, dans les deux cas, il y a sans doute partis pris, subjectivité, travail de montage, part de recréation... le documentaire prétend à la vérité et à l'authenticité en chacun de ses éléments, alors que la fiction échappe à la logique du vrai et du faux du discours « sérieux ». On peut accuser un documentaire de mentir ou de falsifier les faits, mais personne ne reprochera à un film de fiction (même à prétention historique) d'inventer certains personnages ou certains événements, ni de faire interpréter des rôles historiques par des acteurs. Sur ce point, l'analyse de Paul Grice nous semble incontournable : il décrit en effet la fiction comme un discours qui feint d'affirmer certaines choses - par exemple l'existence de Madame Bovary - mais sans s'engager sérieusement quant à la véracité de ses affirmations - personne ne recherchera dans les registres d'état civil cette supposée Madame Bovary -. La fiction repose donc sur une convention partagée avec le lecteur ou le spectateur et qui implique essentiellement une suspension temporaire des règles de la conversation courante comme « Que votre contribution soit véridique » et « N'affirmez pas ce que vous croyez être faux » (Paul Grice, « Logique et conversation », dans Communications, n° 30, 1979, p. 53 et s.). Outre cette différence essentielle qui constitue ce qu'on appelle une convention pragmatique liant « l'énonciateur » et le « destinataire » du message, on observe par ailleurs de nombreuses différences esthétiques entre les deux genres, même si aucune de ces caractéristiques n'est essentielle ni décisive : la fiction peut imiter parfois le documentaire (comme les actualités reconstituées au début de Citizen Kane d'Orson Welles), et inversement. |

S'il est facile de comprendre que la vérité ne se confond pas avec la réalité, qu'un livre par exemple ne nous donne qu'une représentation partielle de l'Histoire telle qu'elle a pu se dérouler, une telle position critique ou réflexive se heurte cependant à la nature même de l'image photographique et cinématographique qui, lorsqu'elle n'est pas manipulée ou falsifiée[28], a une valeur documentaire immédiate : comme d'autres documents d'archives qu'utilise l'historien pour accéder aux réalités anciennes, l'image est témoignage[29] de ce qu'elle représente, de la même manière que des fondations en ruines, révélées par des fouilles archéologiques, peuvent attester de l'existence en ces lieux d'une cité antique. Non seulement l'image photographique ou filmée est témoignage, mais elle nous montre les faits directement, « bruts », sans interprétation[30] ni subjectivité[31], tels qu'ils se sont déroulés... Ce que nous voyons (à l'exception bien sûr des images falsifiées) s'est effectivement passé il y a dix, vingt, trente ou cent ans : les images attestent que Kennedy a été assassiné à Dallas, que Martin Luther King a prononcé ces mots « I have a dream » sur les marches du Mémorial de Lincoln, que le mur de Berlin a été franchi par des milliers d'Est-Berlinois dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989...[32]

Il était une fois en Amérique de Sergio Leone

Ces trois images du pont de Manhattan ont été prises à des époques différentes et sous des angles différents; en outre, dans le cas du film de Sergio Leone, il y a eu très certainement un trucage pour faire apparaître la silhouette du pont à l'arrière-plan. La richesse visuelle de l'image nous permet cependant de reconnaître, sans informations extérieures, qu'il s'agit très vraisemblablement du même pont, différent par exemple de celui de Brooklyn dont nous connaissons également la silhouette par la photo et le cinéma.

Autrement dit, par rapport à d'autres documents historiques comme des ruines archéologiques ou des textes d'archives, l'image photographique[33] produit un « effet de réel » qui exerce, on le sait, une indéniable fascination sur le spectateur : celui-ci en effet a l'impression de voir les choses telles qu'elles se sont déroulées sans devoir les interpréter. Ce n'est pas tout à fait exact[34] comme on va le montrer, mais une des caractéristiques de l'image photographique est effectivement de pouvoir transmettre une très grande quantité d'informations visuelles (mais aussi sonores) qui échappent en revanche à l'écrit comme à la parole : ce type d'image est suffisamment informatif pour me permettre par exemple de reconnaître une personnalité célèbre que je n'aurais pourtant jamais rencontrée personnellement mais que j'aurai vue à la télévision. Semblablement, même si je n'ai jamais mis les pieds à New York, les décors de cette ville si souvent montrée au cinéma me seront sans doute familiers le jour où j'aurai l'occasion de m'y rendre...

Il faut cependant prendre conscience du fait que, comme spectateurs, il est très rare que nous regardions des photos ou des films « bruts » sans aucun contexte ni commentaire... En outre, nous mettons en ¦uvre de multiples savoirs pour interpréter ces images qui, sans cela, nous paraîtraient insignifiantes ou incompréhensibles. C'est évident lorsqu'on considère les actualités télévisées où les vidéos sont toujours accompagnées de paroles (en voix off) et de textes (en surimpression) qui précisent où et quand les faits se sont déroulés, et quels sont les tenants et les aboutissants des faits représentés. Lorsque ces explications manquent, les images « brutes » (visuelles et sonores) sont extrêmement difficiles à interpréter : qui sont ces gens ? que s'est-il passé avant les événements montrés ? quelles sont les causes de cette agitation ? quand ces images ont-elles été filmées, et où ? Nos connaissances se révèlent alors très souvent insuffisantes pour comprendre des reportages qui peuvent venir des quatre coins du monde, qui peuvent être d'une actualité récente ou au contraire dater de plusieurs années[35].

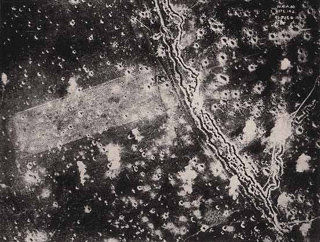

C'est également le cas pour les photos et les films de nature historique. Si j'ai quelques connaissances en ce domaine, je pourrai sans doute reconnaître sur une photo ancienne un soldat français dans une tranchée pendant la Première Guerre mondiale, mais il me sera beaucoup plus difficile de dater et de situer de façon précise la prise de vue. Le nom, l'identité, l'histoire de ce soldat, de ses compagnons éventuels resteront également totalement inconnus si je ne dispose que des informations délivrées par cette photo. Les bandes cinématographiques tournées à cette époque ne seront pas beaucoup plus explicites et susciteront les mêmes questions : qui sont ces soldats ? où et quand ces événements ont-ils eu lieu ? quelles en ont été les conséquences ? ces bandes ont-elles été filmées « sur le vif » ou bien ont-elles été reconstituées à l'arrière du front ?[36] Et, si plusieurs plans se succèdent - un canon tire, des soldats montent à l'assaut... -, je pourrai me demander si ces plans ont été tournés au même moment ou s'il s'agit de scènes sans rapport réel entre elles, peut-être filmées en des lieux et à des moments éloignés mais rapprochés artificiellement par le montage. Sans informations extérieures, la nature même de certaines images peut en outre se révéler problématique, car il n'est pas possible sur base des seuls indices visuels de décider si elles sont authentiques ou s'il s'agit au contraire de reconstitutions ultérieures[37]. Ainsi, les images, qui montrent les faits dans leur aspect le plus concret et qui peuvent être terriblement marquantes - l'on pense par exemple aux photos de cadavres mutilés -, se révèlent en fait des documents relativement peu informatifs, et elles sont d'ailleurs souvent réduites, notamment dans les ouvrages à vocation historique, au simple statut d'illustration d'un événement beaucoup plus large - la guerre - ou d'un aspect général de cet événement - les horreurs de la guerre -.

Tous au Larzac de Christian Rouaud

La première image montre un texte incrusté.

La seconde est une image d'archive.

La troisième met en scène un témoin actuel qui commente l'image précédente et en donne le sens: les paysans on rassemblé leurs troupeaux de brebis sur la place de la mairie en signe de protestation.

Dans les documentaires historiques, l'on constate dès lors que les images photographiques ou cinématographiques d'époque sont très généralement accompagnées d'un commentaire, d'un texte ou encore de cartes et de schémas, ou bien croisées avec des interviews qui en éclairent le contexte, en précisent le sens, en définissent les circonstances, les tenants et les aboutissants, tout en les inscrivant dans une Histoire beaucoup plus large et plus complète. Loin d'être montrées « brutes », les images d'archives sont agencées, mélangées parfois avec des images d'une tout autre nature (comme des témoignages recueillis après les événements), montées de manière à traduire ou à révéler une signification d'ensemble dont elles ne sont pas en elles-mêmes porteuses, permettant d'illustrer par exemple les grandes étapes d'une chronologie (la Première Guerre mondiale) ou les différents aspects d'une situation historique (la vie et la mort sur le front / la vie à l'arrière...). Autrement dit, aussi marquantes soient-elles, les images seules ne suffisent pas à faire l'histoire.

Par ailleurs, même si elles nous renseignent visuellement de façon très concrète sur les personnages et les événements du passé, elles en donnent une représentation partielle, réduite à un instant (dans le cas de la photographie) ou à quelques moments, souvent assez courts (dans le cas du cinéma ou de la vidéo). En outre, des aspects importants de la situation réelle leur échappent comme les sons (à l'époque du muet), les odeurs (l'odeur des cadavres a marqué tous les soldats dans les tranchées de la Première Guerre mondiale), le goût (même si c'est un aspect qui peut souvent paraître secondaire) et le toucher. Toutes les sensations corporelles, notre capacité à nous situer immédiatement dans l'espace, à localiser l'origine des sons, à effectuer des déplacements oculaires d'une très grande vitesse, à utiliser notre sens interne de l'équilibre pour localiser les objets vus... sont pratiquement intraduisibles au cinéma comme en témoignent par exemple les séquences de voltige aérienne qui désorientent les spectateurs mais ne rendent certainement pas compte des sensations éprouvées par les aviateurs[38].

Tout aussi importantes sont les émotions et les pensées des individus filmés qui ne peuvent pratiquement pas être captées par les caméras (sinon de façon fugace sur les visages). Qu'éprouvent les personnes que nous voyons à l'écran ? de la peur, de l'excitation, de la joie, de l'ennui, de la curiosité, du dégoût, de l'attirance, de la honte, de la stupeur ? Ces personnes montrent-elles leurs véritables sentiments ou essaient-elles plutôt de faire bonne figure devant la caméra ? La situation générale nous renseigne sans doute sur leurs émotions, mais nous sommes obligés d'interpréter ce que nous voyons, et nous sommes donc sujets à des erreurs d'interprétation[39]. Dans ce cas, le témoignage oral ou écrit (à travers par exemple les lettres ou les carnets écrits par les « poilus » dans les tranchées) donne sans doute des informations beaucoup plus exactes et plus complètes sur les sentiments réellement éprouvés par ces personnes.

L'image a donc une indéniable valeur documentaire, et les informations très concrètes qu'elle comprend exercent une indéniable fascination sur les spectateurs (même s'ils peuvent s'en distancier), mais il est clair aussi que l'image, aussi riche soit-elle, est nécessairement partielle et ne peut être confondue avec une réalité nécessairement plus vaste et plus complexe. Cela explique notamment que les photos et les films d'archive sont très généralement présentés avec des commentaires et un contexte explicatif nécessaires pour comprendre et préciser les informations dont ces images sont porteuses. Enfin, l'interprétation de ces images nécessite, comme tout autre document historique, des savoirs qui ne sont pas « donnés » par ces images et qui doivent être acquis par ailleurs (ainsi, pour distinguer les uniformes français et allemands sur des photos de la Première Guerre mondiale).

Si, dans les documentaires, les films et photographies d'archives sont en effet très souvent accompagnés de commentaires explicatifs de toutes sortes, le film de fiction historique semble pourtant tout à fait capable de s'en passer. Dans ce cas, l'image ne se suffit-elle pas à elle-même ? ne parvient-elle pas à reconstituer les événements d'une façon suffisamment complète et réaliste pour donner au spectateur l'impression de « voir » et de « comprendre » les événements passés ? Là où les films d'époque sur la guerre des tranchées ne sont constitués que de courtes séquences muettes en noir et blanc, peu explicites et assez vagues sur l'ensemble du contexte (par exemple la bataille en cours), des films comme Il faut sauver le soldat Ryan ou le Jour le plus long (de Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki, Gerd Oswald et Darryl F. Zanuck, 1962) paraissent nous donner une « image » saisissante, relativement claire et cohérente de ce qu'a pu être le débarquement allié en Normandie...

En cela cependant, les films de fiction historique ne se distinguent pas fondamentalement des autres films de fiction. Pour donner l'impression d'une continuité narrative, les réalisateurs disposent d'importants moyens, tout à fait différents de ceux des documentaristes : ils peuvent en effet agencer leur caméra à leur guise, placer les comédiens au bon endroit et sous le bon angle, leur indiquer les gestes à faire et les paroles à dire ; chaque prise peut être refaite plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit réussie ; les caméras (et les micros) peuvent occuper des positions qui seraient impossibles pour un cinéaste pris dans le cours des événements réels (par exemple des deux côtés d'une ligne de front) ; enfin, le montage permet de réunir tous les plans de manière à faire apparaître les continuités nécessaires à la compréhension (les mêmes personnages, leurs interactions, leurs déplacements, etc.). Tous les spectateurs qui connaissent même de façon sommaire les techniques de la réalisation cinématographique (écriture du scénario, tournage, montage) comprennent facilement le caractère entièrement artificiel de ce genre de reconstitutions qui, loin d'être filmées sur le vif, sont construites pour garantir une vision et une compréhension aussi claires que possible des événements.

L'impression de « réel » et de continuité narrative ne doit cependant pas masquer qu'il s'agit toujours bien là d'une « image », d'une représentation qui ne peut pas être confondue avec la réalité même. Les mêmes remarques déjà faites à propos du caractère partiel de toute représentation historique s'appliquent également ici : les vingt premières minutes du film de Spielberg Il faut sauver le soldat Ryan, célèbres pour leur vision extrêmement réaliste des combats du débarquement, donnent un aperçu très raccourci d'événements qui se sont déroulés en fait sur plus d'une demi-journée... et si l'expérience des soldats américains à Omaha Beach fut sans doute très proche de celle montrée dans le film (et aussi sanglante), les expériences furent également diverses et parfois différentes (sans oublier que le débarquement américain sur Utah Beach distante de quelques kilomètres n'a entraîné que des pertes limitées).

La Prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini

Mais surtout, la fiction cinématographique oriente et interprète de façon importante les événements représentés, aussi bien par le choix des scènes reconstituées, que par la manière de les filmer et de les sonoriser ainsi que par le montage des différentes séquences. Il suffit de considérer les deux films cités pour comprendre que leur propos est très différent, presque opposé : Le Jour le plus long vise à célébrer une victoire militaire et à reconstituer son déroulement d'ensemble alors que le film de Spielberg montre surtout la violence des combats et le sacrifice des soldats en première ligne. Ainsi encore, des reconstitutions comme La Prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini (1966) et Le roi danse de Gérard Corbiau (2000) donnent des images très différentes du Roi-Soleil : le premier film décrit un souverain calculateur, sinon manipulateur, pleinement conscient des stratégies qu'il met en place, utilisant la cour comme un théâtre sinon un simulacre, alors que le second montre l'engagement psychologique intense du jeune souverain dans une activité où il excelle de façon presque jouissive, même si elle sert par ailleurs la glorification de son pouvoir ; et, si le premier voit par exemple dans l'utilisation des costumes une pure man¦uvre politique visant à asservir la noblesse aux caprices dispendieux de la mode, le second souligne avant tout le caractère d'apparat et la fascination du spectacle de cette sacralisation du corps du roi.

Dans la fiction cinématographique, le caractère orienté, plus ou moins unilatéral, souvent subjectif et parfois partial de la reconstitution est particulièrement manifeste et peut concerner tous les éléments du film qui, contrairement au documentaire[40], font l'objet d'un travail de mise en scène généralement très élaboré. Autrement dit, la fiction aussi saisissante soit-elle, aussi fortes soient les impressions et les émotions suscitées, aussi convaincante soit la mise en scène, doit plus que tout autre récit être confrontée à d'autres sources historiques si l'on veut que la représentation spectaculaire (même si elle est volontairement épurée ou distanciée chez une cinéaste comme Rossellini) ne « masque » pas la réalité dans ses multiples aspects mais aussi et surtout avec les multiples interprétations qui peuvent en être faites. Cela ne signifie d'ailleurs pas que ce recours à d'autres sources d'information permettra de « trancher » entre des interprétations concurrentes ni d'établir une quelconque « vérité » historique incontestable : à propos d'une figure comme celle de Louis XIV, on constatera sans doute les mêmes divergences d'opinion entre historiens qu'entre les deux cinéastes cités à l'instant[41]. L'Histoire reste aussi pour une grande part indécidable.

Les derniers exemples cités mettent en évidence le fait que l'Histoire comme récit - qu'il s'agisse d'un ouvrage écrit par un historien, d'un documentaire filmé ou d'une fiction cinématographique - n'est jamais un simple reflet de la réalité et implique toujours une part de construction ou de reconstruction. Ainsi, un historien peut récolter l'évolution du prix du blé pendant l'Ancien Régime et montrer que les augmentations brutales des prix correspondent à des crises frumentaires et à des disettes sinon à des famines[42] ; mais une telle interprétation suppose la constitution de séries chiffrées (prix et années), l'élaboration de graphiques pour visualiser l'amplitude des variations et leur évolution sur le long terme, la mise en correspondance de ces variations et des disettes. Autrement dit, l'historien ne se contente pas d'accumuler les faits ou les données de façon fragmentaire, discontinue et désordonnée; il les met en relation - en reliant notamment les causes et les effets supposés -, il les généralise - en parlant par exemple de l'opinion publique française, de la classe ouvrière, de la société capitaliste, de l'Ancien Régime, des Grandes Découvertes... -, il les analyse - en soulignant la proportion de paysans dans la France médiévale, en distinguant l'utilisation tactique différente des blindés par les armées française et allemande en juin 1940, en retenant les dates-clés d'un règne ou d'une présidence[43]... - mais ces relations, ces généralisations et ces analyses, même si elles sont vérifiables et vérifiées, sont bien une construction de l'historien et ne sont pas directement « présentes » ni inscrites dans les documents d'archive de toutes sortes dont il dispose.

Au cinéma, le documentariste va de la même manière sélectionner les images dont il dispose, les organiser - souvent de manière chronologique -, ajouter des commentaires, des sous-titres, des intertitres, des cartes, des graphiques parfois, agencer les séquences de manière à faire apparaître entre elles des liens, des redondances, des confirmations mais aussi des contrastes ou même des contradictions. On relèvera en particulier l'utilisation très fréquente de témoignages filmés mais également de propos oraux ou écrits postérieurs aux événements rapportés, propos qui peuvent être ceux d'un simple témoin, d'un historien ou d'un personnage important (qui, dans ce cas, pourront d'ailleurs être repris ou répétés en voix off par un acteur avec parfois l'image de l'ouvrage dont ils sont tirés[44]). Tous ces commentaires de nature très différente auront alors pour fonction de dire le sens de ces événements, d'en éclairer certains aspects, d'en préciser la valeur, d'en tirer une « leçon » plus ou moins générale...

The War de Ken Burns et Lynn Novick

L'expérience individuelle d'un soldat prend facilement une valeur générale.

Le témoignage des civils est retenu dans la mesure où il traduit avant tout l'impact de la guerre sur leur vie personnelle.

La Vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier (1966)

Philippe Noiret joue le rôle d'un officier chargé, deux ans après la fin de la Première Guerre mondiale, de recenser et d'identifier les soldats disparus.

Bien entendu, c'est le documentariste lui-même qui est en dernière instance le responsable du sens général donné aux événements, que ce soit par l'importance donnée aux différents éléments dont il dispose, par le choix et l'organisation générale des séquences, par les commentaires écrits ou oraux qui accompagnent les images, ou par le crédit accordé à certains témoins ou certains historiens, ou au contraire par la dénonciation de certains propos comme étant erronés ou mensongers (ainsi des images de propagande nazie confrontées aux films tournés lors de la libération des camps). Tout ce travail, loin d'être simplement dicté par les faits eux-mêmes, est bien une construction, une interprétation, une élaboration qui à la fois définit le sens des événements, leur valeur (morale, politique, humaine, philosophique, esthétique parfois...), le contexte où ils s'inscrivent, leur portée plus ou moins générale.

Cette élaboration peut souvent passer inaperçue tant certains de ses procédés sont évidents et implicites. Ainsi, Ken Burns et Lynn Novick, les réalisateurs de la série documentaire The War consacrée à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale vue du point de vue américain, ont recueilli les témoignages d'une quarantaine de personnes originaires de quatre villes des États-Unis, en supposant que ces témoignages étaient représentatifs de l'expérience d'un beaucoup plus grand nombre de personnes et pouvaient ainsi donner une image générale de la manière dont cette guerre avait été vécue par une majorité d'Américains. Cette généralisation, que le spectateur est également amené à faire implicitement, a néanmoins été critiquée notamment par la communauté hispanique qui a constaté qu'aucun de ses membres ne figurait parmi les témoins retenus[45]. En outre, on remarquera que la sélection des témoignages dans cette série repose sur la conviction qu'ils étaient marqués d'une manière ou d'une autre par l'expérience de la guerre, ce qui justifie bien sûr le grand nombre de témoignages d'anciens combattants : un certain nombre d'Américains ont cependant pu vivre toute cette période avec une beaucoup plus grande distance (parce qu'ils étaient trop jeunes, trop vieux, ou parce qu'ils étaient des civils éloignés de l'effort de guerre[46]), mais, de ce fait, leurs éventuels témoignages n'ont pas été retenus. Par comparaison, on se souviendra du film de Robert Mulligan, Un été 42 (Summer of '42, 1971) qui évoque l'éducation sentimentale et sexuelle d'un jeune adolescent à l'écart de la guerre qui pourtant fait rage au même moment.

Encore une fois, il ne faut pas conclure que cette construction est nécessairement synonyme de fausseté ou de manipulation : la vérité des choses n'est pas donnée par les choses elles-mêmes mais doit être élaborée pour apparaître aux yeux de l'observateur, du lecteur comme du spectateur. L'impression d'immédiateté que donnent la photo et le cinéma ne doit pas non plus faire illusion : pour reprendre l'exemple facile d'une série documentaire sur la Première Guerre mondiale comme Apocalypse, les images, aussi « parlantes » soient-elles, pas plus d'ailleurs que d'autres documents d'époque, ne nous donnent un chiffre « simple » comme celui des pertes subies par les belligérants : pour mesurer l'ampleur de ces pertes (qui sont sans doute aujourd'hui bien connues), il a fallu consulter les archives militaires mais également civiles de multiples pays, faire dans de nombreux cas des estimations, parfois suppléer aux lacunes des documents, totaliser finalement des chiffres venant de plusieurs sources parfois difficilement accessibles. Il s'agit là précisément d'un travail d'historien (et plus certainement de nombreux historiens) consistant à élaborer des statistiques à partir de données « brutes », fragmentaires et dispersées[47].

La Liste de Schindler de Steven Spielberg

Le réalisateur a déclaré avoir tourné en noir et blanc par souci d'authenticité parce que les photos de l'époque étaient majoritairement en noir et blanc. Il s'agit pourtant d'une transposition puisque la vie ? même dans ses aspects les plus cruels ? est en couleur.

L'Image manquante de Rithy Panh (2013)

Le réalisateur d'origine cambodgienne Rithy Panh évoque l'histoire de son pays pendant la dictature des Khmers rouges (1975-1979) en utilisant notamment des figurines modelées en argile. L'histoire est authentique, basée essentiellement sur ses souvenirs personnels, mais fait l'objet d'une évidente transposition dans un média naturellement différent de la réalité évoquée.

La représentation vraie ou fausse est donc nécessairement distincte de la réalité, mais il faut encore aller un peu plus loin et préciser qu'elle est d'une autre nature, profondément différente. De manière un peu savante, on dira que la vérité ne peut apparaître que si la réalité fait l'objet d'une transposition dans un autre medium, que ce soit la langue (orale ou écrite), l'image, la photo, le cinéma... La phrase « le chien mord » ne mord évidemment pas et n'a pratiquement aucune des caractéristiques de la réalité qu'elle représente néanmoins. La distinction entre les mots et les choses auxquelles ils réfèrent peut paraître élémentaire, mais cela signifie que toute représentation a des caractéristiques qui ne sont pas celles de la réalité qu'elle représente : ainsi, sur une carte routière, les autoroutes peuvent être de couleur orange, les routes principales de couleur rouge et les voies secondaires de couleur jaune, alors qu'aucune de ces couleurs n'est évidemment présente dans la réalité. Sur une photo en deux dimensions, des zones adjacentes, proches l'une de l'autre, pourront néanmoins représenter des objets plus ou moins éloignés en profondeur. La narration historique peut bouleverser l'ordre chronologique et rassembler en quelques phrases des événements qui s'étalent sur plusieurs années et concernent des endroits très différents (« La guerre de Cent Ans oppose les royaumes de France et d'Angleterre »). La représentation possède donc une organisation (par exemple la syntaxe de la langue), une « structure » (les niveaux de gris ou les deux dimensions d'une photo en noir et blanc représentant une réalité en trois dimensions et en couleur), une disposition (le cadre d'une photo) ainsi qu'une série de caractéristiques plus ou moins dispersées, plus ou moins fragmentaires (au cinéma, un mouvement de zoom vers un objet pour en saisir un détail) qui lui sont propres et qui n'existent pas dans la réalité représentée.

L'histoire représentée, qu'elle soit vraie ou fausse, exacte ou inexacte, n'est jamais un simple « reflet » et implique nécessairement une transposition, une transformation, une manipulation (au sens neutre du terme), une adjonction d'éléments hétérogènes à la réalité représentée. Dans le cas du documentaire filmé par exemple, on note très souvent la présence de musiques d'accompagnement, absentes évidemment des faits racontés mais qui « traduisent », évoquent, suggèrent l'ambiance de l'époque ou le sens que l'auteur donne à ces événements : chaque épisode de la série The War de Ken Burns et Lynn Novick est ainsi accompagné de plusieurs morceaux de musique orchestrale que l'on peut qualifier selon sa sensibilité de mélancolique, de dramatique ou même de pompeuse et qui oriente la réception du spectateur notamment d'un point de vue émotionnel. Il serait absurde de qualifier cette musique de mensongère - même si certains pour des raisons diverses pourront l'estimer superflue et déplacée[48] -, mais il est clair qu'elle n'est pas « commandée » par les faits eux-mêmes et résulte d'un choix des réalisateurs, constituant une « adjonction » manifeste par rapport aux documents d'archive et aux témoignages dont ils disposaient.

«Les Belges ont des trains blindés et de puissants forts qui protègent les villes.»

«Pour les Allemands, c'est une mauvaise surprise. Ils perdent des jours sur leur plan de guerre»

Apocalypse. La Première Guerre mondiale

d'Isabelle Clarke et Daniel Costelle (1998)

Ces deux images tirées de deux plans successifs illustrent facilement la fonction du montage dans ce documentaire.

Les premières images montrent un mitrailleur et un autre soldat belge sans grande précision : on ne sait ni où ni quand ni dans quelles conditions ces images ont été tournées. Elles ne correspondent pas en tout cas au texte dit en voix off : les soldats belges en question ne sont ni dans un fort ni dans un train blindé.

Les images suivantes n'ont pas pu, sauf hasard exceptionnel, être tournées au même moment ni au même endroit. Là aussi, le commentaire est relativement éloigné de ce que l'on voit effectivement à l'écran, puisqu'il parle d'un retard sur un plan de guerre, alors que les images montrent seulement des canonniers en action.

Par un procédé implicite de généralisation, le montage donne donc un sens original aux images : deux soldats représentent une armée belge faiblement équipée, tandis qu'un groupe d'artilleurs suggèrent la puissance de l'armée allemande.

On remarquera enfin que ces images ont fait l'objet d'une double transposition : tournées à l'origine en noir et blanc, elles ont été colorisées pour cette série.

Dans les documentaires, outre la musique et les commentaires, la manipulation la plus importante et la plus visible se situe certainement au niveau du montage : alors que les faits historiques se déroulent dans un présent continu, le montage coupe les séquences de manière arbitraire (mais sans doute signifiante), crée des ellipses temporelles ou spatiales plus ou moins brutales, bouleverse éventuellement la chronologie, rapproche des faits éloignés dans le temps ou dans l'espace, établit des rapprochements, des contrastes, des parallèles, des analogies entre des événements en réalité distincts et séparés... Encore une fois, de telles manipulations ne sont pas nécessairement mensongères ou erronées, mais elles constituent bien une construction extérieure aux faits eux-mêmes, traduisant très généralement une interprétation (plus ou moins valide) des faits eux-mêmes par les auteurs du documentaire ou leur porte-parole (dans le cas d'un commentaire en voix off censé donner le sens général des images montrées).

Enfin, les films de fiction à prétention historique impliquent évidemment une reconstruction totale (si l'on excepte l'utilisation de certaines images d'archives[49]), un travail de mise en scène, une direction d'acteur, des conditions de tournage qui font de la reconstitution quelque chose de tout à fait différent de la réalité elle-même. Et le spectateur qui se retrouve plongé dans les vingt premières minutes d'Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, aussi impressionné soit-il par les images qu'il voit, ne peut totalement oublier que c'est bien l'acteur Tom Hanks qu'il a devant les yeux et non un supposé capitaine Miller de l'armée américaine en juin 1944...

Qu'il s'agisse donc d'un documentaire ou d'un film de fiction (ou d'un genre mixte comme le docu-fiction), le travail de représentation ne consiste pas simplement à « traduire » ou à « refléter » une réalité, et il suppose une mise en ¦uvre complexe de techniques de toutes sortes qui sont étrangères à la réalité évoquée et qui induisent des effets de sens multiples, une dramaturgie, une temporalité, des impressions et des émotions spécifiques à la représentation. Si pratiquement aucun film n'échappe à une telle élaboration, se pose alors la question de la valeur de vérité du film, de l'ensemble de cette construction à prétention historique : si la manipulation est partout, toute manipulation est-elle mensongère ? Et inversement, si la vérité est nécessairement reconstruite, à quelles conditions une telle élaboration peut-elle prétendre à la vérité ? Enfin, plus spécifiquement, comment le spectateur qui n'est pas historien peut-il alors porter un jugement sur ce genre de films et sur leur éventuelle vérité ?

Pour juger de la vérité d'une représentation (propos, texte, image...), il semble qu'il nous suffit de comparer cette représentation à la réalité qu'elle est censée représenter : si quelqu'un prétend qu'il y a un chat couché sur la table du jardin, je n'ai qu'à jeter un ¦il sur cette table pour vérifier si c'est bien le cas... Pour valider ou infirmer une représentation il suffirait donc de se mettre dans la position d'un tiers observateur entre cette représentation et la réalité représentée.

1492. Christophe Colomb de Ridley Scott (1992)

Mais, dans un très grand nombre de situations, il est difficile d'opérer une telle vérification parce que, comme individu situé géographiquement et temporellement, je ne peux pas observer directement la réalité évoquée : ainsi, je suis incapable de vérifier par mes propres moyens que la longueur du fleuve Amazone est approximativement de 6 500 kilomètres... Et dans le cas des événements historiques, cette difficulté devient une impossibilité fondamentale : le réel n'existe plus, même si un certain nombre de traces en subsistent. Il m'est totalement impossible de vérifier de visu que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492 ou que Hitler a attaqué la Pologne le 1er septembre 1939. Bien entendu, j'ai suffisamment de témoignages, de traces, de documents, d'ouvrages de toutes sortes qui attestent de ces faits, pour ne pas devoir sérieusement en douter. Néanmoins, toutes les preuves historiques, archéologiques, documentaires, photographiques ou autres ne nous donnent qu'un accès indirect et limité à la réalité et supposent une interprétation qui peut toujours être mise en doute : Jésus-Christ est-il un personnage historique ou une légende ? Et Moïse ou Abraham ? Ou Homère ? Et le preux Roland ou Guillaume Tell ? Les preuves de leur existence sont-elles suffisantes ou faut-il en douter ? Et que penser des événements de leur vie ? Chaque jour, les historiens sont ainsi confrontés au manque de traces et à l'impossibilité d'atteindre une réalité disparue.

Nous sommes donc obligés de recourir à d'autres stratégies pour juger de la vérité des représentations multiples auxquelles nous sommes confrontés. La plus commune sans doute consiste à comparer les représentations nouvelles aux connaissances que nous possédons déjà et qui définissent pour nous des normes générales de vraisemblance.

Un exemple récent de manipulation d'images permet de mieux appréhender cette stratégie. On sait que les images des stars, notamment celles reproduites en couverture des magazines, sont modifiées avec des logiciels de retouche (dont le plus célèbre est Adobe Photoshop®), et certains sites s'amusent ainsi à comparer l'avant et l'après en révélant ainsi l'importance de ces améliorations. Or, quand on compare ces paires d'images, il n'est même pas nécessaire qu'on nous signale par une étiquette laquelle est retouchée, car nous devinons immédiatement, par notre connaissance personnelle des visages et des corps humains, qu'il est improbable que, sur les images modifiées, les peaux soient aussi lisses et exemptes de rides et de défaut, ou que les silhouettes soient aussi galbées et élancées. Sans avoir jamais vu aucune de ces stars, nous pouvons, en nous basant sur notre propre expérience du monde et sur une vraisemblance générale, déterminer facilement quelle est l'image la plus réaliste.

Les Hommes contre de Francesco Rosi

La Reine Margot de Patrice Chéreau

Une telle stratégie nous est particulièrement nécessaire face aux films de fiction (notamment s'ils ont une prétention historique), car aucun signe ne nous indique où finit l'histoire (authentique) et où commence la fiction : c'est une vraisemblance générale, très tôt acquise[50], qui nous permettra de décider facilement que les aventures comiques des deux compères de la Grande Vadrouille de Gérard Oury (1966) relève clairement de la fiction. En revanche, il nous sera sans doute plus difficile de décider si les étranges armures montrées par Francesco Rosi dans les Hommes contre (Uomini contro, 1970) ont réellement été expérimentées par l'armée italienne sur le front lors de la Première Guerre mondiale ou s'il s'agit d'une invention du cinéaste et de ses accessoiristes[51].

Mais notre connaissance du monde ne dépend que pour une part réduite de notre expérience personnelle : l'essentiel de nos connaissances (en particulier historiques) est acquis indirectement via l'école, les médias, les livres, Internet... et ces savoirs varient dès lors grandement selon les individus. Ainsi, même si nous ne connaissons que de nom la reine Margot, la plupart des spectateurs du film de Patrice Chéreau (1994) ne s'étonneront pas de voir les hommes de l'époque manier l'épée ou la hallebarde, ni de constater que les conflits politiques et religieux de l'époque ont pu déboucher sur de véritables massacres. Et bien sûr, les plus avertis se souviendront qu'il s'agit plus précisément du massacre de la Saint-Barthélemy. Mais ces souvenirs souvent d'origine scolaire ne définissent qu'une vraisemblance générale et ne nous permettront pas de dire si notamment les portraits des différents protagonistes de ce film ainsi que les événements rapportés sont relativement exacts ou bien tendancieux ou même complètement faux.

Le Pianiste de Roman Polanski

La vraisemblance, notamment lorsqu'elle est basée sur notre propre expérience des choses et du monde, atteint ainsi rapidement ses limites. Un film cependant n'apparaît jamais seul et il est très généralement accompagné de discours de promotion, d'interviews (du réalisateur ou des acteurs), de textes critiques, d'éventuelles émissions de télévision, de références sur Internet... qui fonctionnent comme des procédures d'authentification. Ainsi, le Pianiste de Roman Polanski a été montré non pas de façon « brute » mais avec tout un contexte explicatif précisant en particulier qu'il s'agissait de l'adaptation d'une autobiographie, celle de Wadyslaw Szpilman, un des rares survivants du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale : la référence à ce témoin permettait donc d'attester de l'authenticité (au moins globale) du film de Polanski (dont on savait par ailleurs que lui-même jeune enfant avait été enfermé à la même époque dans le ghetto de Cracovie et en avait réchappé par miracle). Le contexte - au sens le plus large - des différents films nous incite ainsi à donner un crédit plus ou moins grand aux faits et événements représentés. Il peut s'agir d'indications du générique comme « basé sur des faits réels », de l'incrustation au bas de l'écran des titres universitaires de certaines personnes interviewées (dans un documentaire), d'évocation éventuelle des sources historiques utilisées (qui peuvent apparaître à l'écran, notamment dans un documentaire), d'informations diffusées à travers la presse et les médias qui confirment, nuancent ou parfois infirment la véracité des faits représentés (de façon globale ou en détail)...

Mais il faut bien voir que c'est un contexte social et institutionnel beaucoup plus large qui fonde notre croyance dans l'authenticité de la grande majorité des faits historiques qui nous sont rapportés. Ainsi, nous croyons très généralement ce que nous enseignent nos professeurs d'histoire à l'école alors que nous n'avons pas les moyens de vérifier l'exactitude de leurs dires. Et nous les croyons parce qu'ils font partie d'une institution qui est censée contrôler les connaissances que produisent et diffusent ses membres : un individu peut se tromper occasionnellement, mais l'ensemble de l'institution est censé garantir la validité des enseignements prodigués.

De la même manière, lorsque l'on considère de grands médias comme la presse, le cinéma ou la télévision, nous estimons très généralement que les informations diffusées (pour autant qu'elles ne soient évidemment pas présentées comme fiction) sont vraies, notamment parce nous supposons que les erreurs, inexactitudes ou même mensonges éventuellement diffusés seront dénoncés par les autres médias. Nous croyons ce qu'on nous raconte parce que nous n'avons pas les moyens matériels de vérifier toutes ces informations, et parce que nous pensons que d'autres institutions ont la charge de contrôler leur validité. Ainsi, d'un point de vue individuel, nos connaissances historiques sont essentiellement fondées sur la croyance ou, si l'on veut, sur la confiance que nous accordons au « monde des historiens », c'est-à-dire à l'institution globale qui produit le savoir historique.

Il arrive bien sûr que les institutions, même les plus solides, soient en crise, et la monarchie absolue de droit divin s'est écroulée en France avec la Révolution française... Le monde des historiens n'échappe pas à la contestation et les querelles entre historiens ou écoles historiques sont fréquentes et parfois violentes. On observera cependant immédiatement qu'il n'y a pas de crise globale ni de remise en cause générale des certitudes historiques qui déboucherait sur un scepticisme général : la corporation des historiens - qui font partie dans leur grande majorité des institutions universitaires internationales - partage un certain nombre de méthodes et de normes de travail, reconnaît la validité de certaines preuves, de certains documents, de certains témoignages et s'accorde sur un très grand nombre de faits et d'événements historiques - aucun historien ne doute sérieusement de l'existence de Napoléon ni que l'homme ait posé le pied sur la lune en 1968 - mais également d'interprétations parfois extrêmement complexes : les spécialistes de l'assyriologie ont non seulement été capables de déchiffrer une écriture oubliée - l'écriture cunéiforme - mais ils ont découvert et compris (au moins en partie) une langue totalement inconnue, sans parenté aucune avec d'autres plus récentes, le sumérien, écrite et parlée par les « occupants archaïques de la Mésopotamie méridionale, promoteurs de sa haute civilisation à partir du IVe millénaire, inventeurs de son écriture autour de 3 200, puis disparus, absorbés par les Sémites plus vivaces et plus nombreux, au plus tard au tournant du IIIe au IIe millénaire »[52]. Les procédures d'interprétation historique d'une réalité dont les traces sont pourtant fragmentaires et fragiles sont suffisamment assurées pour permettre l'accord sur une interprétation extrêmement complexe et difficile que les non-spécialistes sont quant à eux incapables de maîtriser et de vérifier.

Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick

Sergent York de Howard Hawks