Extrait du dossier pédagogique

réalisé par les Grignoux et consacré au film

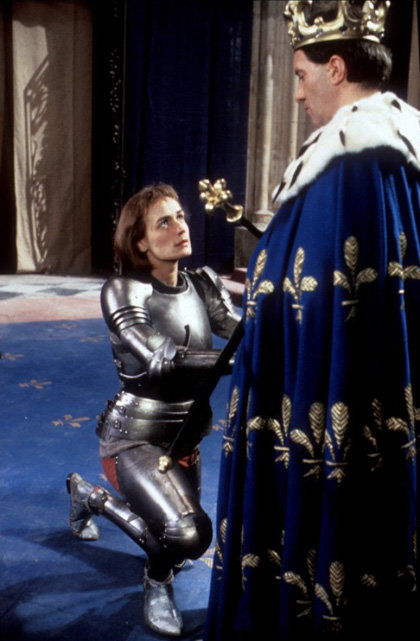

Jeanne la Pucelle

de Jacques Rivette

France, 1994, 2h40 & 2h56

Ce dossier s'adresse aux enseignants et aux animateurs qui verront Jeanne la Pucelle avec un jeune public (à partir de quinze ans environ) Outre une réflexion sur les aspects historiques du film, le dossier comprend une analyse du film qui est reprise ici.

Tout film, comme toute oeuvre d'art, comme tout texte ou discours, apparaît dans un certain contexte social et culturel par rapport auquel il doit se définir et trouver son originalité. C'est particulièrement vrai dans le cas de Jeanne la Pucelle, le film de Jacques Rivette, qui traite d'un personnage que tous - disons dans le monde occidental à quelques rares exceptions près comme les petits enfants - nous connaissons, dont tous nous possédons l'une ou l'autre image caractéristique: Jeanne entend des voix, Jeanne «boute» les Anglais hors de France, Jeanne meurt sur le bûcher...

Par rapport à ces images sommaires, qui sont sans doute celles du grand public qui va voir le film, celui-ci va à la fois jouer sur le connu et la surprise: le connu, c'est le destin tragique de Jeanne que nous savons, cette mort horrible que nous ne pourrons jamais oublier durant la projection à cause notamment de ces narrateurs filmés de face par Rivette, qui interrompent le cours du récit auquel nous nous laisserions pourtant facilement prendre et qui nous rappellent - ne serait-ce que par l'emploi de l'imparfait ou du passé simple qui contraste avec l'absolue présence des images de Jeanne - que cette histoire est bien passée, accomplie définitivement. En même temps cependant, si Rivette refuse un suspens qui ne serait qu'illusoire mais sur lequel s'appuient cependant très généralement les reconstitutions historiques, nous découvrons une Jeanne qui ne correspond que très lointainement aux images très conventionnelles que nous en avions: ce n'est pas une sainte, ou plutôt, c'est peut-être une sainte mais étonnamment familière, proche de nous, avec des sentiments, des émotions, des colères, des peurs qui pourraient être les nôtres, que nous comprenons immédiatement Comme Sandrine Bonnaire, l'interprète principale du film, l'a souvent indiqué dans ses interviews, c'est le côté humain du personnage qui a intéressé les auteurs du film (qu'il s'agisse du réalisateur lui-même ou des scénaristes ou bien des acteurs), cette humanité qui a justement disparu dans «l'imagerie» qui constitue la mémoire commune que nous avons de Jeanne.

Si le grand public sera ainsi facilement surpris par le film de Rivette, il n'en va pas de même de ces spécialistes du passé que sont les historiens: eux peuvent proférer un discours «autorisé» sur Jeanne, ils détiennent les traces, les témoignages, les preuves, peuvent y discerner le vrai du faux, du douteux, du légendaire, de l'orienté Il est dès lors intéressant d'analyser la manière dont Rivette s'est «positionné», s'est défini par rapport à cet héritage historique incontournable.

Mais l'image de Jeanne d'Arc n'appartient pas seulement aux historiens, elle appartient aussi aux cinéastes eux-mêmes: Jeanne fut, on le sait, l'héroïne de nombreux films dont le plus célèbre est sans doute La passion de Jeanne d'Arc de Carl Dreyer, réalisé en 1928 - il s'agit donc d'un film muet - et reconnu depuis lors unanimement comme un chef-d'oeuvre du septième art. Mais cet exemple célèbre ne doit pas faire oublier les multiples autres adaptations cinématographiques que connut l'histoire de Jeanne après mais aussi avant Dreyer. Ici aussi, l'on peut se demander comment Rivette a réagi face à cet héritage que sa cinéphilie bien connue ne pouvait évidemment négliger.

Jacques Rivette et ses scénaristes ont indiqué à plusieurs reprises le large usage qu'ils ont fait des ouvrages que Régine Pernoud a consacrés à Jeanne d'Arc: lors de l'émission télévisuelle de Bernard Pivot, Bouillon de culture, qui les réunissait tous, celle-ci a d'ailleurs reconnu l'excellence du travail du cinéaste auquel, en tant qu'historienne, elle ne trouvait, semble-t-il, rien à redire.

Cette conformité apparente à la vérité historique qu'incarne Régine Pernoud ne doit cependant pas masquer toute la part de choix qu'impliquait le recours à ses travaux. Qui est en effet Régine Pernoud? C'est ce qu'on pourrait appeler une historienne «classique» - sans aucune nuance péjorative -, positiviste, qui accorde une très grande importance à l'exactitude des faits et des témoignages et qui ne se hasarde qu'à des hypothèses minimales, soigneusement étayées par d'autres faits reconnus: elle a ainsi souvent «démoli» les élucubrations d'historiens amateurs qui se sont attachés à partir de détails mineurs et en recourant à leur imagination extravagante à «démontrer» par exemple que Jeanne devait être la fille illégitime et cachée - pour quelles raisons? - d'un grand personnage du royaume, ou bien qu'elle s'était échappée secrètement de sa prison de Rouen et qu'une autre avait été brûlée à sa place sur le bûcher

La référence aux ouvrages de Régine Pernoud a manifestement influencé le travail de Jacques Rivette et de ses scénaristes. Ainsi, la perspective adoptée sur l'héroïne est strictement individuelle: on suit essentiellement Jeanne et ses proches, et c'est sur son personnage, sur ses réactions, ses faits et gestes, ses réflexions, ses sentiments, ses pensées mêmes - pour autant qu'elle les traduise - que se focalise toute l'attention. On voit peu la France de l'époque et ses populations que l'action de Jeanne concerne pourtant au premier chef mais dont nous ne saurons rien: on nous dit par exemple qu'elle était attendue à Orléans et qu'il lui y fut fait un accueil enthousiaste et chaleureux, mais de tout cela nous n'aurons pas une seule image. Plus tard, à Chinon, un serviteur du duc d'Alençon, qui vient de trébucher en apportant des gobelets, les laisse à nouveau tomber et s'enfuit à toutes jambes en apercevant Jeanne comme s'il venait de voir une apparition ou un fantôme. Jeanne est déjà devenue un mythe, un être surnaturel qui impressionne et fait même peur, mais cette transformation est à peine indiquée, et ce qui importe en fait dans cette scène, c'est le rire de Jeanne devant la fuite du serviteur: elle, elle ne se prend pas au sérieux, ou, plus exactement, elle sait qu'elle est une femme de chair et de sang et non pas un personnage surnaturel. L'instant d'après, elle embrasse Jeanne d'Alençon comme deux jeunes femmes de leur âge peuvent le faire.

La référence à Régine Pernoud est un choix de perspective, une limitation très stricte du point de vue sur les faits objectifs, sur le comportement de Jeanne indépendamment de tout contexte historique: l'autre référence majeure de l'historiographie actuelle sur Jeanne d'Arc, celle représentée par Georges Duby 1 - qui appartient, on le sait, à la tradition scientifique constituée autour de l'école des Annales -, aurait certainement induit une autre vision du personnage, beaucoup plus attentive aux conditions sociales, aux mentalités, à la culture de l'époque imprégnée notamment de formes de religiosité aujourd'hui disparues et qui pouvaient expliquer en partie qu'un roi puisse par exemple faire confiance à une jeune fille qui se disait inspirée de Dieu. Dans le film de Rivette, tous les faits sont interprétés d'un point de vue strictement individuel (ou plus exactement ils sont montrés de telle manière que la seule interprétation possible pour le spectateur doit se faire en termes individuels). C'est ainsi que les ralliements à Charles VII, par exemple celui d'Arthur de Richemont ou de quelques capitaines bourguignons devant Paris, semblent dus essentiellement au charisme de Jeanne. Or la hiérarchie des fidélités personnelles au Moyen Âge 2 impliquait la possibilité, notamment en cas de guerre civile, de tels retournements qui étaient alors monnaie courante: princes, ducs et capitaines changeaient facilement de camp sans qu'il leur en soit tenu gravement rigueur. Même Philippe le Bon acceptera finalement, malgré l'assassinat de son père, la paix avec Charles VII, et cela sans doute plus pour des raisons «politiques» qu'à cause de son éventuelle croyance à la légitimité du roi de Bourges. L'«objectivité» des faits, telle qu'elle est défendue par Régine Pernoud, masque ici la structure des relations sociales de l'époque, très différentes de celles de la nôtre 3.

Cette soumission à l'objectivité événementielle, qui se fait à travers la référence aux ouvrages de Pernoud, va d'ailleurs très loin dans le film de Rivette: il serait par exemple très difficile de deviner l'opinion personnelle du cinéaste sur Jeanne ou de lire dans son film une thèse originale sur le personnage. Il n'y a pas de «leçon» d'ensemble dans Jeanne la Pucelle, pas d'idée simple (ou simpliste) qui se dégagerait des événements tels qu'ils sont narrés. Au-delà des faits, il n'y a pas de sens, ou du moins pas de sens global, d'interprétation originale, de thèse que l'on pourrait traduire en quelques mots. Le cinéaste comme ses scénaristes n'ont pris aucune liberté par rapport à l'historienne qui ne pouvait dès lors que confirmer la «fidélité» du film à la «vérité».

Le recours à des témoins pour faire la liaison entre les différents épisodes s'explique elle aussi - du moins en partie - par cette référence aux travaux des historiens , qu'il s'agisse cette fois de Régine Pernoud ou de ses prédécesseurs. Les sources essentielles de la connaissance que nous avons de Jeanne d'Arc sont constituées, on le sait, des minutes des procès de condamnation puis de réhabilitation de Jeanne: à ce dernier procès témoignèrent notamment les compagnons de Jeanne de la même manière que témoignent les personnages dans le film de Rivette. Ici cependant, ces interventions sont fortement irréalisées puisque les acteurs s'adressent directement à la caméra et aux spectateurs et qu'ils ont à peu près le même âge qu'au moment des faits qu'ils racontent, alors que le procès de réhabilitation eut lieu, lui, vingt-cinq ans plus tard. Mais le spectateur un peu averti doit reconnaître dans ces personnages et leurs témoignages une incarnation de cette source majeure et obligée de notre savoir sur Jeanne d'Arc, que nous pouvons consulter par exemple dans l'édition désormais classique de Quicherat.

L'histoire, le savoir historique, sert dans Jeanne la Pucelle de référence avouée et explicite et donc de gage d'authenticité: dès le départ, le film se place sur le terrain de la vérité ou d'une certaine vérité qu'il entend respecter.

Par rapport à cet autre héritage que constituent l'histoire du cinéma et plus particulièrement les films qui ont été consacrés à Jeanne d'Arc, la position de Jacques Rivette était évidemment différente de celle qu'il a adoptée en se référant aux travaux des historiens comme Régine Pernoud. Pour un cinéaste aussi conscient que lui, il fallait se distinguer de ses prédécesseurs, faire une oeuvre originale qui ne répète pas des réalisations antérieures. Son choix premier dans cette perspective fut, comme il l'a déclaré dans ses interviews, de ne pas se limiter au procès de Rouen qui avait surtout occupé des cinéastes comme Dreyer ou Bresson 4. Jeanne la Pucelle nous racontera pratiquement toute la vie de l'héroïne depuis son départ pour Vaucouleurs jusqu'à sa mort, et, si l'on y voit effectivement le procès, celui-ci y est réduit à la portion congrue, à la seule scène de l'abjuration, sans doute essentielle mais très brève par rapport à la durée totale du procès.

Mais l'originalité de Rivette est sans doute ailleurs dans la perspective qu'il a choisi de prendre sur son personnage. Jusque-là, Jeanne a surtout été considérée comme une héroïne, celle qui a sauvé la France, a été condamnée et brûlée injustement par les Anglais et fut finalement canonisée peu après la première guerre mondiale. C'est ce caractère exceptionnel du personnage qui a été souligné par la plupart des cinéastes, soit en forçant son caractère héroïque, comme le fit Fleming avec sa Joan of Arc (1948), soit en magnifiant sa pureté, soit encore en la transformant en martyre christique: tous les cinéphiles se souviennent du visage de Renée Falconetti, non maquillée, saisi en gros plan par Dreyer sous des angles violemment expressionnistes.

Par contraste, on ne peut être que frappé par le refus de Rivette de toute tentation spectaculaire, de tout parti pris héroïque, que ce soit dans les gestes, dans le choix des épisodes mis en scène ou dans la manière de filmer: Jeanne est la plupart du temps vue sous un axe horizontal (sans plongées ou contreplongées magnifiant le personnage), à une légère distance d'elle (il s'agit le plus souvent de plans américains ou de plans moyens), la caméra se trouvant à peu près dans la même position que ses compagnons proches d'elle mais pas dans l'intimité violente que traduit le gros plan cinématographique. Il est rare d'ailleurs qu'elle soit seule dans le champ ou qu'elle occupe une position privilégiée dans le cadre: elle est traitée à égalité avec les autres personnages se mêlant à eux, femme sous des habits d'homme parmi les autres hommes. Lors du premier assaut infructueux contre les Tourelles à Orléans, on la voit par exemple courir au milieu des soldats, presque derrière eux - ils sont filmés de dos -, ne donnant absolument pas l'impression de les guider ou de les diriger. Et, si lors du sacre, elle est isolée devant un pilier, Rivette ne la cadre pas seule mais avec ses deux pages à ses côtés.

Ici aussi, l'on retrouve ce choix déjà énoncé de préférer l'aspect humain du personnage, qui n'est pas encore, qui ne se veut pas une sainte ni une héroïne, et qui doit se mesurer au monde et aux hommes sans avoir sur eux le moindre avantage visible, manifeste, évident: ses voix, qu'elle dit de Dieu, ne sont rien que la foi d'une paysanne sans aucune «puissance» miraculeuse. La vérité historique sert d'ailleurs ici le propos de Rivette 5 puisqu'il est vrai que Jeanne a éprouvé beaucoup de difficultés à convaincre des personnages comme Baudricourt ou les conseillers du roi à qui elle ne pouvait ni ne voulait délivrer de «signes» clairs de son élection divine.

Cette soumission à la vérité, telle qu'elle est énoncée par les historiens, peut alors sembler fort réductrice: le film ne serait-il qu'une mise en images de ce que l'on pourrait tout aussi bien lire dans les ouvrages de Régine Pernoud? L'ambition - au sens noble du terme - connue d'un metteur en scène comme Rivette et la vision du film suffisent cependant à percevoir que le travail du cinéaste ne se limite pas à une plate illustration, même pas spectaculaire, des faits.

Par rapport à l'image de Jeanne que donnent les ouvrages historiques, l'on s'aperçoit rapidement que Rivette imprime une certaine torsion aux faits. En effet, ces faits sont toujours plus ou moins hiérarchisés selon leur importance ou plus exactement selon l'importance que les différents historiens leur accordent. Comment par exemple ne pas parler de la libération d'Orléans ou du procès de Rouen? Or Rivette, tout en respectant les événements, va mettre en évidence des épisodes qui sont généralement ignorés ou traités très rapidement: c'est le cas de l'emprisonnement de Jeanne chez Jean de Luxembourg, épisode qui est généralement évoqué mais rapidement dépassé pour en arriver au procès de Rouen beaucoup plus important. La hiérarchie sera exactement inverse chez Rivette qui nous montre les relations complexes qui s'établissent entrer la prisonnière et ses «geôlières» - ses hôtes bien plutôt - Jeanne de Luxembourg et Jeanne de Béthune.

Le cinéaste privilégie ainsi à plusieurs reprises des événements sans doute authentiques mais sur lesquels les historiens insistent peu. Nous ne verrons rien de la bataille de Patay, victoire décisive sur la route de Reims, - peut-être à cause d'un manque de moyens ainsi que l'indique Sandrine Bonnaire dans une interview -, seulement Jeanne qui assiste horrifiée à l'assassinat d'un prisonnier anglais dont elle emmènera ensuite le compagnon d'infortune. Le choix de Rivette s'explique aisément: il s'agit de montrer que Jeanne est sans doute une guerrière mais qu'elle est néanmoins bouleversée par l'horreur et la brutalité des combats, et qu'elle reste d'abord préoccupée de Dieu puisqu'elle prie son confesseur de sauver l'âme de celui qui meurt 6>.

Rivette retient ainsi beaucoup de détails, il en invente aussi peut-être certains, parce qu'ils sont porteurs d'une valeur humaine, d'une signification psychologique 7 qui lui permet de composer un portrait original de Jeanne. Quand elle met le vêtement aux feuilles d'ortie que lui ont offert les habitants d'Orléans, qu'elle le caresse sur son corps, qu'elle en retourne un coin pour en apprécier la douceur, tous ses gestes sont des gestes de femme 8, des gestes quotidiens, très éloignés de l'image héroïque et virile qui est habituellement celle d'une guerrière en armure. En même temps, ce geste peut rappeler son passé de paysanne, puisqu'à plusieurs reprises elle a dit qu'elle cousait parfaitement, et qu'elle sait donc apprécier un tissu aussi somptueux que celui-là qu'elle n'a sans doute jamais eu l'occasion jusque-là de porter.

En privilégiant ainsi des détails habituellement négligés, il ne s'agit cependant pas pour Rivette de s'enfermer dans un portrait étroitement psychologique, mais d'abord de redonner au personnage une dimension humaine: Jeanne n'est pas un personnage exceptionnel, elle réagit comme ceux qui l'entourent, aucune force, aucune «lumière» surnaturelle (comme s'en inquiètent ceux qui la voient prier) ne se dégage d'elle. L'approche du cinéaste est prosaïque, «matérialiste», refusant au spectateur tout signe - ne seraient-ce qu'une force de caractère exceptionnelle, un regard décidé ou une fermeté inhabituelle dans les gestes ou la posture - qui traduirait son élection divine. Même quand elle prie, son visage n'est pas tourné vers le ciel, mais légèrement penché, les yeux baissés comme n'importe quelle croyante dans une église.

Cette manière de faire a cependant un grand avantage, celui de nous montrer Jeanne comme ses contemporains l'ont - plus ou moins - aperçue, c'est-à-dire sans savoir si elle était de Dieu ou du Diable, inspirée du ciel ou simplement illuminée. Ce que retrouve Rivette, c'est l'incertitude de l'événement, l'incertitude des hommes qui doutent et ne savent pas comment ils doivent réagir face à Jeanne. Le retournement d'opinion de Baudricourt à Vaucouleurs est à cet égard remarquablement traité: il commence par la rebuter brutalement, et c'est sur l'insistance d'un de ses lieutenants qu'il va alors la soumettre à un simulacre d'exorcisme au milieu de la neige. Enervé, brutal, il lui dit que puisque c'est comme ça, puisque tous autour de lui le veulent, elle l'aura son escorte. Quelques jours après, elle franchit alors à cheval avec ses compagnons la porte de Vaucouleurs, mais, au dernier moment, Baudricourt l'arrête et lui donne sa propre épée: il est ainsi passé par toutes les opinions, du refus brutal à l'acceptation de mauvais gré jusqu'à finalement lui accorder un présent précieux (l'épée de l'homme de guerre). Rivette n'explicite guère, il n'y a pas de subtiles analyses de l'âme des personnages, il suffit de montrer des gestes confus et contradictoires pour que nous percevions toute l'incertitude qui anime le personnage.

Aucune aura particulière ne se dégage de Jeanne, alors que sa légende la dépasse de son propre vivant, chacun voulant l'apercevoir mais ne découvrant finalement qu'une femme pleinement terrestre et non un quelconque messager de Dieu: Arthur de Richemont qui se rallie au roi Charles VII à Beaugency, Philippe le Bon qui veut voir sa prisonnière sont ainsi pleins de curiosité pour cette femme dont ils ont entendu parler, dont ils connaissent les exploits et qui se dit envoyée de Dieu, mais la rencontre tourne chaque fois court parce que Jeanne n'a aucune preuve «éclatante» à leur montrer, seulement à témoigner de sa foi inébranlable en Dieu et au roi légitime. Pierre Cauchon, l'évêque de Beauvais, ne peut lui s'empêcher de s'exclamer lorsqu'il la voit pour la première fois: «Je l'imaginais plus grande». Parole peut-être historique mais qui traduit bien l'écart que le cinéaste a voulu creuser entre la légende, désormais grandiose, et la réalité telle qu'il la voit, à hauteur d'homme, à hauteur de femme, ni vue d'en haut ni vue d'en bas, jamais regardée rétrospectivement (ce qui est toujours la tentation de l'historien) mais bien comme une présence proche et familière.

C'est à ce niveau - celui d'une réalité quotidienne - que le metteur en scène va interpréter la réalité historique et investir les «blancs», les vides que tout historien doit nécessairement laisser au milieu des faits qu'il rapporte. A chaque fois, il s'agira pour Rivette de rendre compréhensibles des événements complexes, de montrer la part de hasard qui a pu y intervenir et d'y inscrire le personnage de Jeanne, non pas comme un «moteur» décisif, mais comme un acteur parmi d'autres si ce n'est qu'elle se croit inspirée de Dieu, ce qu'aucune de ses actions ne révèle cependant de façon décisive. Ses gestes sont humains, simplement humains.

Deux exemples suffiront à montrer comment procède Rivette. L'on connaît l'arrivée de Jeanne à Chinon où elle est venue s'agenouiller devant le dauphin perdu au milieu de ses courtisans. Dans le film, quand Jeanne est introduite dans la salle de réception, un plan assez bref nous montre l'assemblée des courtisans de son point de vue: nous-mêmes en tant que spectateurs, nous ne savons pas non plus à quoi ressemble le dauphin, nous ne connaissons pas l'acteur que Rivette a choisi pour incarner Charles VII. Cependant, au centre de l'écran, un personnage se décale pour passer devant un autre et venir regarder Jeanne, puis aussitôt il se replace derrière celui qui lui bouchait la vue. On le voit très peu parce qu'il est à l'arrière-plan et que d'autres personnages attirent notre attention. Mais c'est lui qui se déplace le plus et qui se trouve à cet instant au milieu de la scène. Il s'agit bien sûr du roi qui, dans le plan suivant, sera le seul à ne pas regarder Jeanne qui s'avance au milieu des courtisans. Ce sont des signes ténus, mais des signes tout de même qui donnent au geste «miraculeux» de Jeanne une apparence beaucoup plus prosaïque comme si ces détails avaient effectivement trahi Charles VII.

L'attaque des Tourelles à Orléans, le premier grand fait d'armes de Jeanne, est traité sur le même mode. Après plusieurs assauts infructueux, Jeanne se retire pour prier. On la voit en plan rapproché se plaindre d'être sans force, d'avoir mal, d'avoir envie de vomir, et elle supplie Dieu de l'aider à trouver les paroles d'encouragement pour ses soldats: «Dites-moi quel mot leur dire. Dites-moi le mot». Mais Rivette abandonne Jeanne sans attendre la «réponse» de Dieu, et il nous montre l'intendant de Jeanne, Jean d'Aulon, qui avec un soldat d'origine basque veut aller porter son étendard devant les Tourelles. Et tout s'enclenche presque par hasard: Jeanne qui semble toujours aussi incertaine aperçoit l'homme qui porte son étendard, veut le reprendre, s'en saisit, frappe avec contre la muraille des Tourelles, appelle ses hommes à l'attaque et rien ne se passe. Rivette marque un énorme temps mort - énorme dans l'esprit des spectateurs - comme si Jeanne n'avait aucune influence sur ses soldats, et puis finalement ceux-ci se lancent à l'assaut, le dernier assaut de la journée, à un moment où tout le monde croit, et notamment les Anglais, que les combats sont finis, et ils emportent le fort presque par surprise - c'est du moins l'impression que peut en avoir le spectateur. Pourtant, le soir même, lors du repas, les deux compagnes de Jeanne (qui s'écroule d'ailleurs un instant après endormie) interprètent déjà l'événement de manière miraculeuse comme si les capitaines de Jeanne étaient montés à l'assaut du ciel. Tout le travail de mise en scène, d'interprétation des faits de Rivette se trouve là, avec cet accent mis sur l'incertitude des événements, sur les temps morts, sur les hésitations, sur le hasard qui, rétrospectivement, dès le soir même, peut paraître miraculeux.

Pour Rivette, la réalité est complexe, fluente, saccadée, indécise, et c'est la parole des hommes - ou le mauvais cinéma - qui lui donne ensuite un sens clair et univoque qu'elle n'a jamais eu dans le présent. Rapportés par les historiens, les témoignages sont bruts, à la fois trop clairs et obscurs. Ainsi, plusieurs de ces hommes d'armes signalent qu'ils n'ont jamais éprouvé de désir charnel pour la Pucelle: Rivette ne dément pas leurs propos mais il en pointe aussi la contradiction car pourquoi mentionner alors cette absence de désir, pourquoi parler de quelque chose qui n'aurait de toute façon pas existé? L'épisode du voyage de Vaucouleurs à Chinon traduit alors l'ambiguïté de ces hommes (ou de certains d'entre eux) qui, dans un premier moment, sont prêts à violer celle qu'ils ont mission d'accompagner, mais qui y renoncent ensuite: ici aussi, leurs motivations ne sont guère explicitées, même si, lorsqu'ils se retrouvent allongés aux côtés de Jeanne, c'est la peur de tomber aux mains des Anglais qui les domine, peur qui explique évidemment l'affaiblissement brutal de leurs désirs sexuels. Mais cette peur dont ils parlent entre eux, ils ne peuvent pas l'avouer à d'autres et ils la dénieront devant Jeanne qui s'est éveillée, comme sans doute ils le feront devant les juges du procès de réhabilitation où ils se contenteront d'évoquer la miraculeuse absence de désirs qui les saisissait en présence de la Pucelle.

A la simplicité des faits bruts, Rivette préfère la complexité du réel, l'ambiguïté des motivations, l'incertitude des gestes, et c'est cela qu'il essaie de restituer en plaçant des événements ou des paroles «historiques» dans un contexte où ils trouvent une résonance nouvelle. Sous sa caméra, les événements prennent une densité inédite, se reliant les uns aux autres d'une manière insoupçonnée. Ainsi, la gifle que Jeanne donne à son frère parce qu'il a juré - fait historiquement attesté - survient juste après les remontrances que lui a faites le Bâtard d'Orléans qui lui a interdit d'agir avant qu'il ne revienne avec armes et renforts. Elle est clairement énervée par ces constants retards, par l'absence de confiance à son égard, et son geste traduit bien plus son énervement qu'une susceptibilité particulière à l'égard des jurons.

Plus denses, les faits deviennent d'ailleurs parfois plus clairs comme dans le cas de cette étrange lettre aux hussites - la lettre existe mais on en a contesté l'authenticité - à qui Jeanne recommande de renoncer à leur hérésie: même si la scène est hypothétique, il est en revanche psychologiquement vraisemblable que Jeanne accepte de signer la lettre qu'a écrite en fait son confesseur qui table déjà sur sa célébrité 9. A l'inverse, certaines paroles apparaissent beaucoup plus ambiguës lorsqu'elles sont prononcées en contexte que quand elles sont simplement rapportées dans les livres. Ainsi, le «je me reposerai, je me reposerai» trahit chez Jeanne, peu avant l'assaut contre Paris, une réelle lassitude, physique mais aussi morale, que l'échec de cet assaut et la trêve imposée par le roi vont alors accentuer. En revanche, dans la bouche de Charles VII, ces mêmes paroles, légèrement transformées, «tu dois te reposer», vont signifier l'écart grandissant qui s'installe entre lui et la Pucelle.

De la part des scénaristes et du metteur en scène, il y a donc eu un important travail sur les sources historiques et notamment sur les paroles rapportées par différents témoins. Dans le film, on reconnaît nombre de ces propos considérés comme authentiques, mais ils apparaissent toujours dans un contexte qui en change le sens et qui souvent les prive de leur aura de «paroles historiques». Un des procédés les plus constants du film consiste ainsi en des écarts de langage, en décalages entre des propos qui, à la suite les uns des autres, n'ont pas, pourrait-on dire, la même tenue. Un simple exemple éclairera le procédé. Lorsqu'elle rencontre le Bâtard d'Orléans sur les bords de la Loire, Jeanne ne pense qu'à en découdre, sûre qu'elle est de pouvoir compter sur l'aide de Saint Michel et de Sainte Catherine, ce à quoi le Bâtard lui répond que ça tombe bien, vu qu'«on ne savait justement plus à quel saint se vouer». Au sérieux répond le rire (même si le rire est ici un peu jaune), à la noblesse de certains propos succède le prosaïsme d'autres réflexions. Et à la mission dont Jeanne se sent investie vont d'abord se poser des problèmes bassement matériels, des problèmes d'argent, d'arcs, de flèches, de munitions qu'il faut acheter, d'hommes qu'il faut payer.

Le film joue sur des ruptures sans doute mineures mais continuelles et sur la surprise qu'elles créent chez le spectateur qui ne s'attend pas par exemple au rire de Jeanne: pour nous de prime abord, c'est une sainte, c'est une héroïne entièrement vouée à sa mission, un personnage éminemment sérieux, et cet éclat de rire répété vient fracturer cette image compassée. Si nombre de propos de Jeanne sont frappés du sceau de l'histoire, Rivette n'hésite pas aussi à lui prêter des paroles beaucoup plus prosaïques et triviales qui tranchent alors avec la gravité ou la noblesse des discours de ceux qui l'entourent. Ainsi, lorsque la belle-mère du roi après l'examen de virginité à Poitiers lui témoigne en propos particulièrement pesés et mesurés (avec une bonne mesure d'archaïsme dans l'expression) sa confiance et termine en lui annonçant que les combats qu'elle va devoir livrer seront plus durs que les batailles de mots qu'elle a soutenues jusqu'à présent, Jeanne conclut presque joyeusement en affirmant: «ça, ça ne me fait pas peur». Spontanéité de jeune fille, langage moins soutenu d'une fille du peuple, propos directs d'une femme d'action, la rupture de ton indique tout cela mais surtout déjoue comme un vif éclat les attentes que le début très tempéré de la scène a induites inconsciemment chez le spectateur.

Semblablement, sur les bords de Loire, quand miraculeusement le vent a tourné et permis aux bateaux du roi de se rendre jusqu'à Orléans, un de ces hommes de guerre se jette aux pieds de la Pucelle en affirmant sa foi en elle: mais Jeanne accoudée de façon décontractée se contente de répondre en riant comme si cet hommage était déplacé, comme si elle n'était pas vraiment celle à qui doivent s'adresser ces propos. Non vraiment, elle ne se croit pas un être supérieur, un personnage sacré ou divin, même si Dieu et ses saints lui parlent et la conseillent: elle est une femme simplement, comme les autres femmes 10, sans pouvoirs magiques ni puissance miraculeuse, malgré ce que veulent croire les hommes qui l'entourent et la rejoignent. Ainsi encore, au discours viril d'Arthur de Richemont qui prétend se rallier à Charles VII et qui affirme que ce qu'il fait c'est pour le bien du royaume et qu'on verra qui le veut combattre, en plantant aussitôt son épée dans le sol devant lui, Jeanne répond en souriant que ces propos ne sont pas très courtois. Le décalage est ironique, et la dérision rompt avec la pompe de ces paroles qui se veulent historiques - un scribe à l'arrière-plan a semble-t-il pour fonction d'en prendre soigneusement note.

Ces ruptures sont des marques de vie, d'une vie multiforme et contradictoire qui échappe au récit rétrospectif - celui de l'histoire comme des témoins - tout occupé à en dégager le sens, à placer les événement sous un seul signe, celui de la grandeur, de l'héroïsme ou de la sainteté ou même au contraire de la malignité (ce que fera par exemple Cauchon) 11. Rivette s'attache lui à mettre en scène des personnages multiples, riches, pauvres, dévots, sceptiques, croyants, orduriers, dont les rapports forment un parcours incertain et chaotique dont personne ne peut prétendre détenir le sens, même pas Jeanne dont toute la fin du film s'attachera à nous montrer la peur, l'angoisse, l'incompréhension, la solitude. Ce qu'il retient du procès, c'est le seul moment du doute où elle abjure tout ce qu'elle a fait, par peur, par incompréhension ou par épuisement: le film ne nous le dit pas, ne prend pas position, préférant laisser le spectateur face à ses propres doutes devant un événement ambigu et obscur. La rencontre avec Philippe le Bon illustre encore une fois cette stratégie de décalage entre des personnages divers et contradictoires, décalage qui intervient d'ailleurs cette fois aux dépens de Jeanne. Au duc qui lui a demandé si elle avait une requête à formuler, elle répond dans la logique de toute son action passée qu'il doit se désallier de l'Angleterre, ce à quoi il réplique cruellement: «Prends les choses d'un peu moins haut». Si sans doute «l'Histoire» a donné raison à Jeanne, cette raison ne s'est jamais montrée triomphante dans un présent cruel et torturant.

Laisser apparaître le réel - même si ce réel est reconstitué - contre le sens du discours, et notamment du discours historique, seul autorisé en ce qui concerne la figure de Jeanne d'Arc, telle pourrait donc être la stratégie de Jacques Rivette. C'est sans doute aussi dans cette perspective que l'on peut interpréter le travail original qu'il opère sur le temps. Faire un film, on le sait bien, c'est nécessairement travailler sur le temps, temps du récit - deux ans de la vie de Jeanne - qui doit se réduire au temps de la narration - exceptionnellement longue pour le film de Rivette qui dure près de six heures.

Dans ce travail, l'on retrouve l'inversion de hiérarchie que l'on a déjà signalée, le metteur en scène n'hésitant pas à représenter des moments creux, vides, des moments qui sont pour Jeanne des attentes comme à Vaucouleurs où un long travelling latéral de droite à gauche l'accompagne traversant la cour jusqu'à une meurtrière où elle regarde sans un mot les montagnes enneigées du voisinage. Il ne montre «rien» parfois, comme dans cette église pillée sur le chemin de Chinon où la caméra en un mouvement latéral de gauche à droite cette fois passe de Jeanne en prières à une chapelle vide, inoccupée, désertée: l'image est peut-être ici symbolique, mais Rivette aime manifestement à montrer des décors désertés par les hommes (ou du moins par les acteurs principaux) comme cet escalier que Jeanne descend dans le château de Jean de Luxembourg et où bientôt ne résonnent plus que ses pas, ou bien encore cette pièce dans le même château que quittent Pierre Cauchon puis Jeanne et où le garde vient consciencieusement se replacer à côté de la porte d'entrée. Temps mort, temps d'insignifiance mais que le spectateur doit éprouver, sans doute parce que Jeanne elle-même subit alors une interminable attente mais aussi plus fondamentalement parce qu'il s'agit là de la marque même du réel qui ne s'écoule jamais au rythme de notre volonté, toujours en retard, toujours en avance (phénomène que le montage cinématographique occulte le plus souvent en s'accordant à nos désirs et en répondant - à temps - à nos attentes).

Si Jacques Rivette laisse ainsi le temps s'installer, s'il procède le plus souvent par longs plans qui suivent minutieusement l'action sans ellipses comme lors du sacre dont tous les gestes nous seront montrés 12, il lui faut pourtant à un moment ou l'autre couper, économiser le temps. Ces coupes, ou peut-être les meilleures d'entre elles, vont alors survenir de manière brutale, inattendue, interrompant sans façon une scène ou une séquence à laquelle on a justement donné auparavant tout le temps de s'installer. La coupe est franche, trahissant l'intervention arbitraire du metteur en scène, laissant la place à un passage au noir imprévisible et imposant. Trois exemples suffiront à illustrer cette manière de faire. Toute la fin de la première partie est consacrée à la prise des Tourelles à Orléans où l'on a vu l'échec répété des assaillants et notamment la blessure de Jeanne ainsi que ses hésitations sur la marche à suivre. Puis, comme on l'a rappelé, survient le dernier assaut qui va emporter la place presque par hasard, mais Jeanne aura à peine franchi le portail avec ses hommes que le metteur en scène va brutalement couper nous laissant deviner la suite de l'action sur laquelle n'importe quel cinéaste un peu épris de spectaculaire n'aurait pas manqué de s'attarder. Le sens de l'événement est donné (on en a montré l'ambiguïté et la complexité), il n'est pas nécessaire d'en montrer le déroulement complet.

La coupe est encore plus brutale lors de l'emprisonnement de Jeanne chez Jean de Luxembourg, où elle est accueillie par Jeanne de Béthune, par sa fille et par Jeanne de Luxembourg qui lui conseille de quitter ses habits d'homme. Devant son refus, Jeanne de Béthune lui parle alors du temps où elle était chez ses parents et où elle n'était pas encore soldat et elle répond simplement: «C'est loin». La coupe ici isole et souligne cette dernière réplique qui résonne ainsi dans l'instant d'obscurité qui suit. Le passage au noir renvoie le spectateur à lui-même, joue alors contre la fascination de l'image cinématographique nous obligeant à réagir mentalement à ce que nous venons de voir ou d'entendre: ici comme dans l'exemple précédent, le flux de l'action, des paroles s'interrompt pour que nous prenions, en liberté et en conscience, la mesure de l'événement qu'on vient de nous montrer (même si cette prise de conscience est évidemment fort brève). L'effet est sans doute le même à la toute fin du film qui nous montre par le menu la montée au bûcher de Jeanne, les gestes des bourreaux, la chute de l'échelle, les flammes et la fumée qui montent, les cris, les cris répétés de Jeanne, le cri hurlé qu'interrompt soudainement le passage au noir: le film ne s'abîme pas dans l'horreur, dans la souffrance extrême du corps, le cinéaste nous laissant le cri, le pur cri comme seul sens de ce martyre.

A chaque fois, la coupe franche, inattendue, le passage au noir comme une pause nous font ainsi juges de l'événement, nous mettant face à une réalité brute dont le sens est à dégager par nous et auquel nous ne pouvons pas nous abandonner comme à un flot paresseux. Pour Rivette encore une fois, mettre en scène, découper de cette façon abrupte, c'est sans doute privilégier la représentation du réel sur son sens qui est laissé en définitive (ou au moins en partie) au spectateur.

Cette manière de faire donne certainement au film une allure saccadée, se faisant succéder les scènes comme autant de stations, d'étapes discontinues sur le long chemin de Jeanne. Cette discontinuité pourrait cependant conduire à une fragmentation extrême, les séquences se suivant sans liaison apparente si ce n'est celle du temps qui passe. Face à cette tentation (qui est celle de certains films modernes refusant toute continuité du récit), Rivette a cependant établi une ligne de force souterraine mais constante qui se manifeste essentiellement dans la tonalité, dans l'atmosphère des différentes séquences.

Cette ligne, c'est celle donnée par l'histoire, c'est celle des voix de Jeanne qui la soutiennent jusqu'à Reims mais qui ne lui disent plus quoi faire après. Jusqu'au sacre, le film va progresser, sans doute par à-coups, avec des retards, avec des moments d'attente suivant ce principe qu'on a vu à l'oeuvre consistant à laisser le temps s'installer, mais le film progresse comme Jeanne chemine, de Vaucouleurs à Chinon, d'Orléans à Reims. Comme elle le dit au roi à Chinon, quand on lui résiste, son conseil la tourmente et la pousse plus loin: «Fille-Dieu, va, va, je serai à ton aide».

Mais dès le sacre accompli, la tonalité change, et, dans une petite scène très significative, elle s'en prend à Raymond, son page, qui n'est jamais là quand il faut, et elle en change aussitôt. Surviennent alors les discussions entre les capitaines qui s'étonnent de l'attitude du roi à qui ils livrent le royaume pièce par pièce et qu'on dirait que ça dérange. A partir de ce moment, il n'y a plus de mouvement, seulement des va-et-vient du camp vers Paris, et de Paris au camp où l'on soigne Jeanne. Et comment le spectateur ne serait-il pas lui-même pris de doute devant ces murailles énormes, ces larges fossés où s'engloutissent successivement deux charrettes? Pour la première fois, on a l'impression que la foi de Jeanne est confrontée à une réalité qui la dépasse, qu'elle devient effectivement irréaliste et qu'elle ne peut alors qu'échouer.

Les va-et-vient vont ensuite se répéter de la cour à La-Charité-sur-Loire, puis de nouveau de la cour à Compiègne. En même temps, tout se défait, l'armée du roi se disperse, La Hire, d'Alençon, Gilles de Rais s'en vont, s'en retournent, et Jeanne se retrouve, comme lui dit son frère, chef de bande. Son confesseur lui-même la quitte pour aller prêcher aux hussites. Aux mouvements stériles succède alors l'attente, la longue attente dans les prisons de Jean de Luxembourg. Il n'y a plus de mouvement seulement le temps qui passe comme dans ce plan dans la baie de Somme sur le bateau qui emmène Jeanne à Rouen: le plan est «vide», rien ne se dit, rien ne se fait, Jeanne attend seulement que ça se passe.

Ainsi, Jeanne la Pucelle est bien l'histoire d'un destin, d'un destin qui s'accomplit de l'obscurité jusqu'à la gloire pour aboutir finalement à l'horreur et à la mort, mais ce mouvement, Jacques Rivette ne le dessine pas comme une trajectoire, comme une jet continu, et lui donne au contraire toutes les hésitations, tous les retards, toutes les ambiguïtés, toutes les attentes qui font le temps de la vie même.

[1] Georges et Andrée Duby, Les procès de Jeanne d'Arc (présentés par), Paris, Gallimard/Julliard (Archives), 1973.

[2] Cfr la première partie de ce dossier [non reproduite sur le site WEB des Grignoux]

[3] On pourrait peut-être penser que la perspective d'un Georges Duby était difficilement transposable au cinéma, mais il suffit de penser au film de Daniel Vigne, Le retour de Martin Guerre (1982), manifestement influencé par les tendances nouvelles de l'historiographie des Annales, pour voir qu'il n'en est rien. La perspective étroitement individuelle de Rivette et de ses scénaristes est manifestement un choix conscient et délibéré.

[4] Robert Bresson, Le procès de Jeanne d'Arc (1962).

[5] Rivette est ici considéré comme l'auteur du film, au sens le plus fort du terme. Mais l'on sait aussi que le cinéma résulte toujours d'un travail collectif, celui du réalisateur, mais aussi des scénaristes, des acteurs, des techniciens... Mais l'absence d'informations sur la manière dont s'est déroulé ce travail et sur la part que chacun y a prise, oblige à parler de Rivette comme du seul auteur de ce film : il est clair néanmoins que d'autres et notamment les scénaristes ont joué un grand rôle dans ce travail.

[6] Le procédé est exactement le même lors d'une escarmouche à Orléans le jour de l'Ascension. Jeanne réveille ses compagnons en sursaut, se précipite au combat, son premier combat, mais rien ne nous en sera montré. Le soir seulement, nous la verrons bouleversée devant les cadavres des soldats, où elle priera Dieu de les prendre en pitié : « Bénissez-les Seigneur. Couvrez-les de Votre pitié. Prenez-les dans Votre sein. ».

[7] On sait que la «psychologie» répugne à beaucoup d'auteurs «modernes» pour qui le mot est quasiment devenu tabou. Sans rentrer dans une querelle épistémologique, il faut cependant reconnaître que l'intérêt principal d'un film comme Jeanne la Pucelle réside bien dans le portrait psychologique qu'il propose du personnage. Les faits sont connus, se trouvent dans les livres, et c'est la dimension «psychologique» du personnage qui doit alors retenir notre attention, même s'il est clair que la psychologie que pratique Rivette n'est pas celle des lieux communs et des caractérisations sommaires qui constituent trop souvent ce qu'on appelle la «psychologie» au sens banal du terme.

[8] Les sociologues du corps nous ont appris que les gestuelles masculine et féminine sont très différentes l'une de l'autre, acquises précocement et totalement intériorisées.

[9] Très belle interprétation aussi du fait attesté mais obscur que les Inquisiteurs à Rouen ont permis à Jeanne de communier après avoir été déclarée relapse. Dans le film, Cauchon énervé, mal à l'aise devant les accusations de Jeanne qui lui reproche de ne pas l'avoir mise dans une prison de femmes, s'exclame, pour qu'on lui « foute » la paix, pour qu'il n'en entende plus parler : « accordez-lui tout ce qu'elle voudra! »

[10] Après l'échec devant Paris, quand tous se dispersent, Gilles de Rais dit à Jeanne : « Tu n'as pas très bonne mine. Tu n'es pas un ange après tout. » C'est un peu la leçon du film, ce décalage entre Jeanne simplement humaine et ces hommes constamment entraînés à croire qu'elle est d'un autre monde.

[11] Autre bel exemple de ces ruptures à la fin de la première partie. Jeanne vient de remporter la victoire aux Tourelles d'Orléans, on parle déjà d'elle comme d'une envoyée de Dieu et de son action comme d'une intervention miraculeuse, mais elle tombe endormie sur la table et son frère l'emporte dans ses bras. L'héroïne n'est qu'une enfant.

[12] Bien sûr, il y a là aussi des ellipses comme celle qui permet à un servant de nouer en un instant la seconde chaussure du roi. Mais ces ellipses sont évidemment moins importantes, moins systématiques que dans d'autres films.